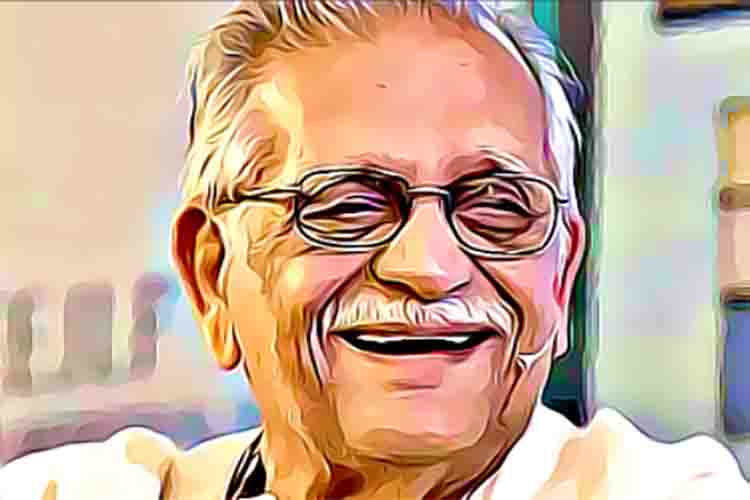

मुंबई. गुलजार शुक्रवार को 89 साल के हो गए. इस बारे में कई कहानियां हैं कि कैसे गुलजार हिंदी सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध गीतकारों में से एक बन गए, जो अपने दौर में विभाजन के बाद मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त कारों को फिर से पेंट करने में अपनी विशेषज्ञता के लिए एक संघर्षकर्ता के रूप में जाने जाते थे.

कारों की रंगाई के अपने कौशल के बावजूद, गुलजार का पहला प्यार लिखित शब्द था और वह प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन (पीडब्ल्यूए) में नियमित थे, जो उस समय हिंदी और उर्दू साहित्य के लगभग सभी दिग्गजों का रचनात्मक केंद्र था.

पीडब्ल्यूए की बैठकों में ही इस अज्ञात कवि की गीतकार शैलेन्द्र से दोस्ती हुई, जिन्होंने उन्हें बिमल रॉय से मिलवाया. यह रॉय ही थे, जिन्होंने उनसे कहा था कि वह एक कार वर्कशॉप में अपना समय और प्रतिभा बर्बाद कर रहे हैं.

रॉय ने अपनी आखिरी फिल्म ‘बंदिनी’ (1963) के लिए गुलजार को, जो उस समय तक संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से जाने जाते थे, चुना. उन्होंने हिंदी सिनेमा में अपने पहले गीत - ‘मोरा गोरा रंग ले ले’ के बोल ‘बंदिनी’ के लिए लिखे - जिसे नूतन पर फिल्माया गया था और जिसे सचिन देव बर्मन के संगीत में लता मंगेशकर ने यादगार तौर पर गाया था.

ये भी पढ़ें : प्रदीप शर्मा खुसरो के पास अमीर खुसरो की कृतियों का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रह

फिल्म की स्टार कास्ट में अशोक कुमार और एक अन्य नौसिखिया धर्मेंद्र भी शामिल थे. गाना हिट था और तब गुलजार 30 साल के भी नहीं थे. निःसंदेह गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने प्रवेश को इसी तरह याद रखना चाहेंगे. जाहिर है, यह इतना सीधा नहीं था. फिल्म के आधिकारिक गीतकार शैलेन्द्र का बर्मन के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने और गाने लिखने से इनकार कर दिया, जिससे रॉय मुश्किल में पड़ गए. हताश रॉय ने शैलेन्द्र से कार्य पूरा करने का अनुरोध किया. मगर शैलेन्द्र ने गुलजार की सिफारिश की.

18 अगस्त, 1934 को झेलम जिले (अब पाकिस्तान में) के दीना में माखन सिंह कालरा और सुजान कौर के घर एक सिख परिवार में जन्मे गुलजार को लिखने की लत तब लगी, जब उन्होंने स्कूल में रवींद्रनाथ टैगोर की रचनाओं का अनुवाद पढ़ा.

विभाजन के बाद उन्हें अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ी और अपने बड़े भाई के पास मुंबई आना पड़ा. दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनी और संपूरन सिंह ने बड़े शहर में अपना गुजारा करने के लिए कारों को पेंट करना शुरू कर दिया.

‘बंदिनी’ के बाद, गुलजार की राह चमक-दमक वाली नहीं थी, हालाँकि वह अपनी ‘साहसी उद्दंड’ उर्दू शायरी के लिए अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, उन्होंने हृषिकेश मुखर्जी की ‘गुड्डी’ के प्रार्थना गीत से लेकर (हमको मन की शक्ति देना) से लेकर ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ का गाना ‘जय हो’ और ‘बंटी और बबली’ का गीतात्मक ‘कजरारे’ लिखा.

ये भी पढ़ें : किसकी नजरे-बद से पामाल हुआ मेवात का भाईचारा ?

बीच-बीच में, उनके शब्दों ने मणिरत्नम की 2007 की हिंदी फिल्म ‘गुरु’ (संगीतः ए. आर. रहमान) के लिए अमीर खुसरो से प्रेरित ‘ए हैरते आशिकी’ से लेकर सर्वकालिक हिट गीत ‘छैया छैया’ जैसे अलग-अलग गानों को आत्मा प्रदान की है.

और विशाल भारद्वाज की तीन प्रतिष्ठित फिल्मों - ‘ओमकारा’ (2006), ‘कमीने’ (2009) और ‘इश्किया’ (2010) की कल्पना गुलजार के गीतों के बिना करें - जो ‘बीड़़’ी से लेकर ‘धन ते नन’ और ‘दिल तो बच्चा है जी’ तक हैं.

गुलजार को भले ही हिंदी सिनेमा में ब्रेक उर्दू भाषा के कारण मिला, लेकिन निर्देशक के रूप में उनकी फिल्मों ने उतनी ही बड़ी छाप छोड़ी है.

उनमें ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित ‘अचानक’ से लेकर, जो 1958 में मुंबई के नैतिक ढांचे को हिलाकर रख देने वाले नानावती मामले पर आधारित थी, ‘आंधी’ (संजीव कुमार और सुचिता सेन) तक शामिल है, जिसे आपातकाल के दौरान प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि यह बहुत असहज थी. इंदिरा गांधी के जीवन से लेकर शबाना आजमी-नसीरुद्दीन शाह अभिनीत फिल्म ‘लिबास’ तक, जिसमें विवाहेतर संबंधों का चित्रण भारतीय दर्शकों के लिए बहुत साहसी माना जाता था - इसे भारत में केवल दो बार प्रदर्शित किया गया है, दोनों बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भारत का महोत्सव (1992 और 2014).

गुलजार ने सचिन देव बर्मन के साथ शुरुआत की और यह संगीत दिग्गज के बेटे आरडी बर्मन ही थे, जिन्होंने 1970 और 1980 के दशक में उनके द्वारा निर्देशित लगभग सभी फिल्मों (परिचय, खुशबू, आंधी, अंगूर, इजाजत और लिबास) के लिए संगीत तैयार किया था.

इन फिल्मों के कई हिट गाने किशोर कुमार, लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाए थे. और इनमें ‘मुसाफिर हूं यारों’ (परिचय), ‘तेरे बिना जिंदगी से कोई’ (आंधी) और ‘मेरा कुछ सामान’ (इजाजत) शामिल हैं. हिंदी सिनेमा और उर्दू शायरी में एक बहुआयामी, सदाबहार ताकत, गुलजार कभी भी फैशन से बाहर नहीं हो सकते - या अप्रासंगिक नहीं हो सकते.

ये भी पढ़ें : ‘बॉर्डरलेस दुनिया’ की दिलचस्प कहानी: ‘कश्मीर के मसीहा’ को सेना और आतंकवादी क्यों बार-बार उठा ले जाते थे ?