प्रमोद जोशी

हाल में भारतीय सेना के उप प्रमुख ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया. हम एक सीमा पर दो विरोधियों या असल में तीन से जंग लड़ रहे थे. पाकिस्तान अग्रिम मोर्चे पर था और चीन उसे हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था.

यह बात बरसों से कही जा रही है कि भारत को अब दो मोर्चों पर एकसाथ लड़ाई लड़नी होगी. अभी यह परोक्ष सहयोग है, बाद में प्रत्यक्ष लड़ाई भी हो सकती है. इस खबर के पहले एक और खबर आई थी, जो बताती है कि दक्षिण एशिया में चीन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है.

गत 19 जून को चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान ने चीन के युन्नान प्रांत के कुनमिंग में विदेश कार्यालय स्तर पर अपनी पहली त्रिपक्षीय बैठक की. वैकल्पिक संगठन के लिए चीन-पाकिस्तान की योजना कोई आश्चर्य की बात नहीं है.

हाल के महीनों में, दोनों देशों ने क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने के लिए अन्य देशों से संपर्क किया है. मई में, चीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के विदेशमंत्रियों ने बीजिंग में मुलाकात की, जहाँ उन्होंने चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफ़गानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमति व्यक्त की. जून में कुनमिंग सम्मेलन हुआ, जिसमें चीनी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी विदेश सचिवों की मुलाकात हुई.

हालाँकि पाकिस्तान सरकार ने पिछले शुक्रवार को आधिकारिक रूप से कहा है कि हमारा इरादा सार्क का विकल्प तैयार करना नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने में भरोसा है, फिर भी नए संगठन की मनोकामना और उसकी रूपरेखा दोनों स्पष्ट नहीं है.

राजनीतिक निहितार्थ

इस बैठक के आधिकारिक संयुक्त वक्तव्य में इस बात पर जोर दिए जाने के बावजूद कि यह पहल किसी तीसरे पक्ष को लेकर नहीं है और यह सच्चे बहुपक्षवाद और खुले क्षेत्रवाद पर आधारित है, इसके राजनीतिक निहितार्थ साफ हैं.

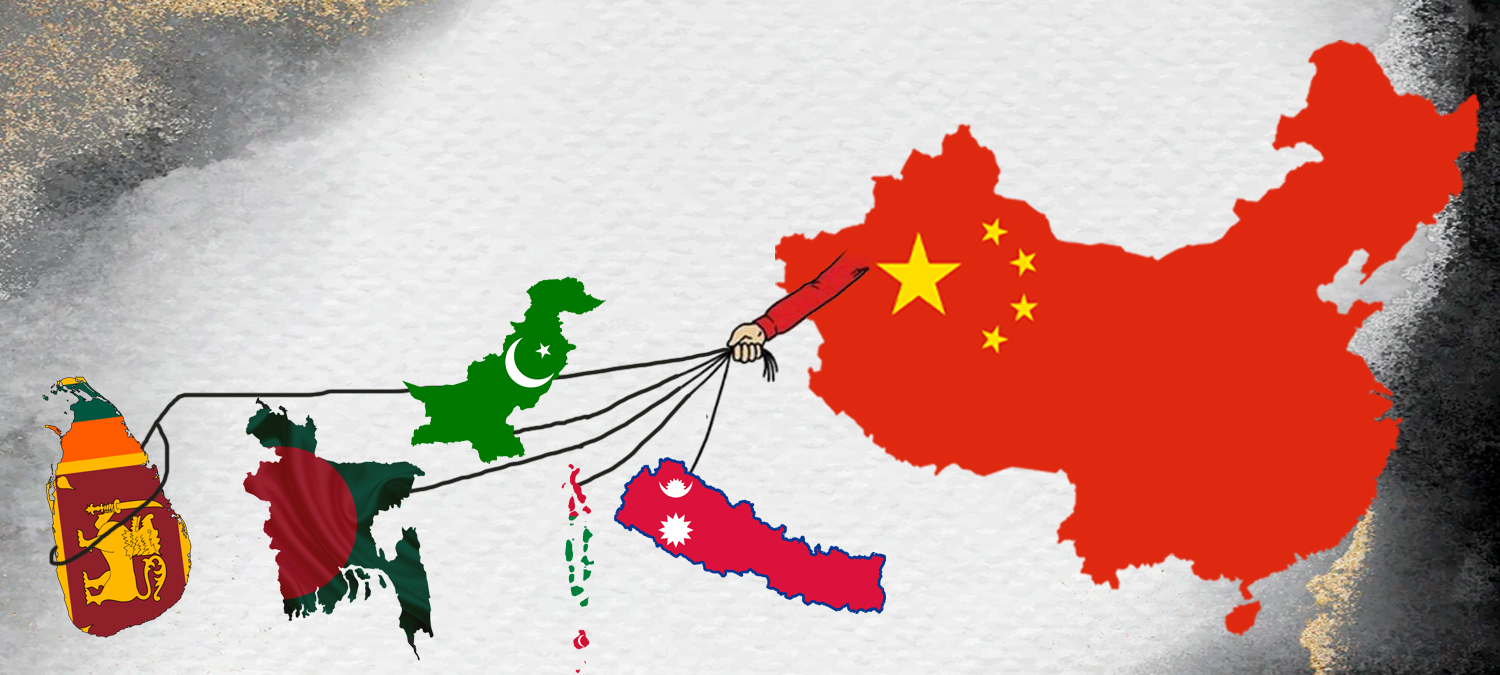

दक्षिण एशिया में चीन केवल आना ही नहीं चाहता, बल्कि भारत और अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच रिश्ते बिगाड़ने का प्रयास भी कर रहा है. सच यह भी है कि भारत के आसपास के देशों में चीनी परियोजनाएँ बहुत सफल भी नहीं हैं. इनमें सबसे उल्लेखनीय परियोजना पाकिस्तान की सीपैक है, जिसमें गतिरोध नज़र आने लगा है.

चीनी कोशिशें

पाकिस्तान के बाद नेपाल दूसरे नंबर का देश है, जिसने चीन को बढ़ावा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है, जिसने चीन को सार्क का सदस्य बनाने की कोशिशें की हैं.

चीन को इस क्षेत्रीय समूह में शामिल करने का प्रस्ताव 2005में खारिज कर दिया गया था. पर उसे पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया गया. बावजूद इसके चीन येन केन प्रकारेण दक्षिण एशिया में प्रवेश की कोशिशें करता रहा.

2006में चीन ने चीन-दक्षिण एशिया सहयोग मंच की स्थापना की. 2018में बेल्ट एंड रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) ट्रांस-हिमालयन कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाया, जिसमें भारत और भूटान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश शामिल हैं. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इन देशों को लगता है कि चीनी पूँजी, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार में मददगार होगी.

इस इलाके में चीन का बड़ा भक्त नेपाल है, हालत यह है कि नेपाल में चीन की एक भी परियोजना नहीं चल पाई है, क्योंकि वह कर्ज लेने की स्थिति में नहीं है और चीन दान देता नहीं है. चीन से अंधाधुंध कर्ज लेने के फेर में श्रीलंका के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया. यही स्थिति मालदीव में पैदा हुई, दोनों मामलों में भारत ने सहायता की.

बांग्लादेश की भूमिका

बांग्लादेश भी लंबे समय से चीन के साथ कई क्षेत्रों में काम कर रहा है. जब तक शेख हसीना की सरकार थी, तो उन रिश्तों को भारत-विरोध के रूप में देखा नहीं जाता था, पर अब वहाँ का राजनीतिक घटनाचक्र बदला है, तो लगता है कि इस सहयोग के पीछे भारत-विरोध भी है.

पिछले साल अगस्त में बांग्लादेश में नाटकीय सत्ता परिवर्तन के बाद से बांग्लादेश-पाकिस्तान संबंधों, में उल्लेखनीय सुधार हुआ. बांग्लादेश का चीन की ओर झुकाव बढ़ा.

बांग्लादेश और चीन लालमोनिरहाट एयरबेस को विकसित करने के लिए बात कर रहे हैं, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से 135किलोमीटर दूर है. सामरिक दृष्टि से यह चिंताजनक है, क्योंकि चीन की उपस्थिति इतने संवेदनशील स्थान पर खतरनाक है.

बांग्लादेश के अंतरिम शासनाध्यक्ष मुहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर को चीन और बंगाल की खाड़ी के एकमात्र संरक्षक के रूप में पेश करके एक और खतरे का संकेत किया है. कहना मुश्किल है कि वहाँ भविष्य में क्या होगा, पर वहाँ की अनिर्वाचित अंतरिम सरकार के फैसले कुछ सवालों को जन्म दे रहे हैं.

सार्क के समांतर?

हैरत की बात नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की पहली बैठक में ही दक्षेस या सार्क को पुनर्जीवित करने की बातें हुई थीं. दक्षिण एशिया में चीन के विस्तार के दो बड़े कारण हैं. एक तो यह क्षेत्र उसकी सीमा से जुड़ा हुआ है और दूसरे यहाँ भारत है, जो उसकी दादागीरी को चुनौती देता है.

इन दो कारणों के अलावा चीन के कारोबारी कारण भी हैं. वह बॉर्डर रोड इनीशिएटिव (बीआरआई) के माध्यम से अपनी अतिरिक्त पूँजी के निवेश से कमाई करना चाहता है, साथ ही उसकी कंपनियों को ठेके मिलते हैं, जो उसकी समृद्धि में सहायक हैं. इसका सकल परिणाम राजनीतिक परिणाम के रूप में हासिल होता है.

हाल के वर्षों में भारत ने ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करना शुरू किया है. चीन भी यही करना चाहता है, पर उसकी भूमिका अब पूँजीवादी देश के रूप में बढ़ती जा रही है, जिससे विकासशील देशों के साथ उसके हित टकराने लगे हैं.

आयोरा का जवाब

तुनमिंग-पहल के पहले चीन ने 'चाइना-इंडियन ओशन रीजन फोरम ऑन डेवलपमेंट कोऑपरेशन' नाम से एक और मंच तैयार किया है. इस मंच के माध्यम से, चीन इस क्षेत्र में अपने प्रभाव को हिंद महासागर क्षेत्र के देशों तक बढ़ा रहा है.

इस मंच को चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी ने तैयार किया है, जो विकास सहयोग और समुद्री आपदा रोकथाम जैसे मुद्दों पर केंद्रित है. यह काम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत पहले से कर रहा है. चीन का यह कार्यक्रम 2018में लॉन्च किया गया था, जो भारत के ‘इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (आयोरा)’ की जवाबी मुहिम है.

‘आयोरा’ भारत की पहल है, जिसे 1997में हिंद महासागर से लगे 23देशों के साथ मिलकर बनाया गया है. वहीं 2022के नवंबर में चीन ने 19सदस्य देशों वाले अपने मंच की पहली बैठक बुलाई थी. इनमें भारत नहीं था. 2023में, दूसरा सम्मेलन कुनमिंग में हुआ.

इसे भारत की ‘सागर’ (सिक्योरिटी ऐंड ग्रोथ फ़ॉर ऑल इन द रीजन) पहल के जवाब में भी देखा जा सकता है, जिसे 2015में नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में लॉन्च किया था. कोविड-19के दौरान भारत ने ‘पड़ोसी पहले’ सिद्धांत के आधार पर हिंद महासागर से जुड़े देशों तक दवाएं, ऑक्सीजन और वैक्सीन पहुँचाई थी.

चीन ने इस बात को कभी स्पष्ट नहीं किया कि हिंद महासागर से बहुत दूर होने के बावजूद उसे ‘आयोरा’ के समांतर एक नए समूह की जरूरत क्यों है. इस इलाके पर ही नहीं, उसकी दिलचस्पी पूरी दुनिया में है.

भारत की घेराबंदी

इस पहल के माध्यम से चीन को दोहरी रणनीतिक पहुँच हासिल होगी: पूर्व में बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश के समुद्री प्लेटफार्मों के माध्यम से, और पश्चिम में पाकिस्तान के बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के माध्यम से, जो संभवतः भारत को घेर लेगा और इसकी रणनीतिक गहराई को नष्ट कर देगा.

चीन का दीर्घकालिक उद्देश्य स्पष्ट है: कनेक्टिविटी, आर्थिक निर्भरता और सैन्य साझेदारी का जाल बनाकर दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत और अमेरिका दोनों के प्रभाव को कम करना. इसलिए अमेरिका और भारत को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए अपने साझा दृष्टिकोण को और अधिक मजबूती से जोड़ना चाहिए.

भारत का महत्व

दक्षिण एशिया के नक्शे पर नज़र डालें, तो साफ हो जाएगा कि न केवल यह क्षेत्र भारत-केंद्रित है, बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को छोड़कर, दक्षिण एशिया के अन्य देश एक-दूसरे के साथ ज़मीनी सीमा साझा नहीं करते हैं. अफ़ग़ानिस्तान के अलावा शेष सभी देश भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ज़मीनी या समुद्री.

मोदी सरकार ने 2014में शुरुआत पड़ोस के आठ शासनाध्यक्षों के स्वागत के साथ की थी. पर दक्षिण एशिया में सहयोग का उत्साहवर्धक माहौल नहीं बना. नवंबर, 2014में काठमांडू के दक्षेस शिखर सम्मेलन में पहली ठोकर लगी.

उस सम्मेलन में दक्षेस देशों के मोटर वाहन और रेल संपर्क समझौते पर सहमति नहीं बनी, जबकि पाकिस्तान को छोड़ सभी देश इसके लिए तैयार थे. दक्षेस देशों का बिजली का ग्रिड बनाने पर पाकिस्तान सहमत हो गया था, पर उस दिशा में भी कुछ हो नहीं पाया.

काठमांडू के बाद दक्षेस का अगला शिखर सम्मेलन नवंबर, 2016में पाकिस्तान में होना था. भारत, बांग्लादेश और कुछ अन्य देशों के बहिष्कार के कारण वह शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया और उसके बाद से गाड़ी जहाँ की तहाँ रुकी पड़ी है.

माइनस पाकिस्तान

इसके बाद भारतीय राजनय में बदलाव आया. ‘माइनस पाकिस्तान’ अवधारणा बनी. दक्षेस से बाहर जाकर सहयोग के रास्ते खोजने शुरू हुए. फरवरी 2019में पुलवामा और बालाकोट की घटनाओं के बाद और फिर जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370के निष्क्रिय होने के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट अपने उच्चतम स्तर पर है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थितियाँ खराब ही हुई हैं.

काठमांडू सम्मेलन के बाद से भारत ने ‘माइनस पाकिस्तान’ अवधारणा पर काम करना शुरू कर दिया और दक्षेस से बाहर जाकर सहयोग के रास्ते खोजने शुरू हुए. शुरुआत 15जून 2015को थिंपू में हुए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल मोटर वेहिकल एग्रीमेंट (बीबीआईएन) से हुई.

भारत साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक को-ऑपरेशन संगठन में शामिल हुआ. इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका सदस्य हैं. इसी तरह बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर टेक्नीकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन (बिमस्टेक) में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका के अलावा म्यांमार तथा थाईलैंड भी हैं.

चीन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए धन, तकनीक और विशेषज्ञता है. लेकिन क्या वह भौगोलिक बाधाओं को पार कर पाएगा? क्या वह भारत की भागीदारी के बिना जमीनी संपर्क स्थापित कर पाएगा?

(लेखक दैनिक हिन्दुस्तान के संपादक रहे हैं)