—ज़ाहिद ख़ान

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन

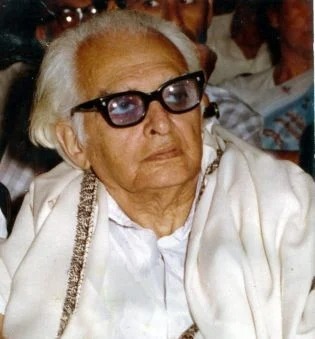

समद यार ख़ां उर्फ़ साग़र निज़ामी का नाम इंक़लाबी शायरों में सफ़-ए-अव्वल के शायरों में लिया जाता है. उनका शुमार अपने वक़्त के चार बड़े शायरों में गिना जाता था. साग़र निज़ामी मुल्क के पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और बुलबुल-ए-हिंद सरोजिनी नायडू के भी पसंदीदा शायर थे.

उनकी शायरी के साथ-साथ तरन्नुम भी ज़ोरदार था. तरन्नुम में जब वे अपना कलाम पढ़ते, तो लोगों पर एक जादू सा छा जाता. साग़र निज़ामी के अदब का आग़ाज़ रूमानी शायरी से हुआ. आगे चलकर वे मक़सदी अदब के क़ायल हो गए. वतन—परस्ती, आज़ादी की जद्दोजहद और हिंदू-मुस्लिम एकता उनकी शायरी के ज़्यादातर मौज़ूअ थे. अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़ुल्म की उन्होंने खुलकर मुख़ालफ़त की,

गुल अपने ग़ुंचे अपने गुल्सितां अपना बहार अपनी

गवारा क्यूँ चमन में रह के ज़ुल्म-ए-बाग़बाँ कर लें.

साग़र निज़ामी ने राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देने वाली नज़्में लिखीं. हिंदोस्तानी अवाम को ग़ुलामी का एहसास कराया और आज़ादी के जानिब बेदार किया.

उनकी नज़्में अवाम में एक नया जोश भर देती थीं,

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन

ऐ रूह-ए-बहार ऐ जान-ए-चमन

ले जोश-ए-जुनूँ की ज़र्बों ने ज़ंजीर-ए-ग़ुलामी तोड़ ही दी

जम्हूर के संगीं पंजे ने शाही की कलाई मोड़ ही दी

तारीख़ के ख़ूनीं हाथों से छीना है तिरा सीमीं दामन

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन

वो दिन भी अब कुछ दूर नहीं जब सय्यारे होंगे आँगन

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन.

साग़र निज़ामी का एक अहम कारनामा आज़ादी की मंजूम तारीख़ यानी पद्यात्मक इतिहास लिखना था. यही नहीं उन्होंने मंजूम ड्रामे यानी पद्यात्मक नाटक मसलन 'अनारकली', 'शकुंतला' भी लिखे. ‘नेहरू-नामा’ जैसा शाहकार लिखा. ये लंबी नज़्म है, जो महाकाव्य की शैली में है. साग़र निज़ामी की ज़बान उर्दू, हिन्दी से इतर हिन्दोस्तानी थी. अपनी शायरी में वे हिन्दी लफ़्ज़ों के इस्तेमाल करने से भी गुरेज़ नहीं करते थे. जो लफ़्ज़ माक़ूल लगता, उसे सहजता से अपना लेते। यही वजह है कि उनकी शायरी अपने हमअस्रों से अलग ही नज़र आती है. साग़र निज़ामी ने हिन्दोस्तानी अवाम में वतन परस्ती का जज़्बा जगाने के लिए कई नज़्में और नग़मे लिखे. उन्हें इंक़लाब के लिए ललकारा. अपने ऐसे ही एक नग़मे में उनका यह अनूठा अंदाज़ है,

सोने वालों को इक दिन जगा देंगे हम

रस्म—ओ—राह—ए—ग़ुलामी मिटा देंगे हम

तेरे बैरी के टुकड़े उड़ा देंगे हम

आसमान—ओ—ज़मीं को हिला देंगे हम

कौन कहता है कमज़ोर निर्बल है तू

हर तरफ़ ख़ूॅं के दरिया बहा देंगे हम

जिस तरफ़ से पुकारेगा हिन्दोस्तॉं

उस तरफ़ ही वफ़ा की सदा देंगे हम.

मुईन अहसन जज़्बी उर्दू अदब की क्लासिकी रिवायत की नुमाइंदगी करते हैं. अपने कलाम में रिवायती अल्फ़ाज़, अलामात और इस्तिआरों को उन्होंने नये मायने दिए। उन्हें आगे बढ़ाया. ग़ज़ल की रिवायत से वाबस्ता रहते हुए सियासी मौज़ूआत को इस तरह पेश किया कि ग़ज़ल की ख़ूबसूरती भी बरक़रार रही और अपनी बात का इज़हार भी कर दिया. नज़्म की बजाय मुईन अहसन जज़्बी ने ग़ज़ल ही ज्यादा लिखीं. उनकी इन ग़ज़लों में बला का हुस्न नज़र आता है. उनकी शायरी में सिर्फ़ नाउम्मीदी और माज़ी के शिकवे-शिकायत ही नहीं है, मुस्तक़बिल का एक ख़्वाब भी है. उम्मीद का एक चिराग़ है, जिसकी रोशनी पूरे जहां को मुनव्वर करती है.

ज़िंदगी है तो बहरहाल बसर भी होगी

शाम आई है तो आने दो सहर भी होगी.

मुईन अहसन जज़्बी ने आज़ादी की तहरीक में सक्रिय हिस्सेदारी की. अपने कलाम से वे अवाम को बेदार करते रहे. एक अदीब से इससे ज्यादा तवक़्क़ो करनी भी नहीं चाहिए. क्योंकि अदब की तख्लीक़ से बेहतर, वह कोई दूसरा काम कर भी नहीं सकता. एक लंबी जद्दोजहद के बाद मुल्क को आज़ादी मिली, मगर उसके साथ ही वह दो हिस्सो में बंट गया. पार्टीशन को मुईन अहसन जज़्बी मुल्क की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानते थे. इस वाक़िआत पर उन्होंने उस समय ‘तक़्सीम’ के उन्वान से एक नज़्म भी लिखी थी, जो काफ़ी मक़बूल रही.

क्या यही इंक़लाब है, कल्ब इधर, जिगर उधर

नाला ए-बेकरार इधर, शोरिश—ए-चश्म—ए-तर उधर.

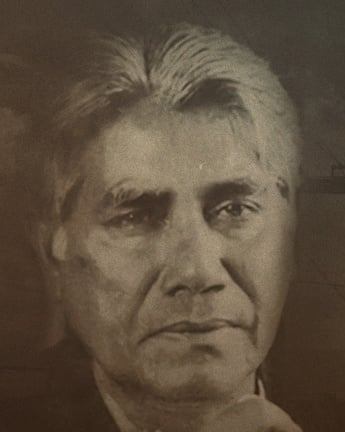

अख़्तर-उल-ईमान अपने दौर के संज़ीदा शायर थे. वे एक आला नज़्म निगार थे. उर्दू अदब में जदीद नज़्मों की इब्तिदा उन्होंने ही की. उनकी नज़्मों में सीधी-सादी शायरी नहीं, बल्कि उनमें एक मुकम्मल कहानी होती है, जो ख़त्म होते-होते पाठकों के जे़हन में अनगिनत सवाल छोड़ जाती हैं. ‘उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास’ में प्रोफ़ेसर एहतेशाम हुसैन ने अख़्तर-उल-ईमान की शायरी की ख़ूबियों की निशानदेही करते हुए लिखा है, ‘‘उन्होंने अपनी शायरी में व्यक्तिगत अनुभूतियों, वेदनाओं तथा संघर्षों को वाणी प्रदान की है, उसमें उनकी सामाजिक चेतना भी उभर आयी है. अपने धीमे स्वर में बड़ी ख़ूबसूरती से दिल की आग बाहर उड़ेल देते हैं.’’ मिसाल के तौर पर उनकी बेहद चर्चित नज़्मों में से एक ‘एक लड़का’ नज़्म पर नज़र डालिए,

मैं उस लड़के से कहता हूँ वो शोला मर चुका

जिसने कभी चाहा था इक ख़ाशाक-ए-आलम फूँक डालेगा

ये लड़का मुस्कुराता है ये आहिस्ता से कहता है

ये किज़्ब-ओ-इफ़्तिरा है झूट है देखो मैं ज़िंदा हूँ.

अख़्तर-उल-ईमान साल 1943 में अपने पहले ही मज्मूआ-ए-कलाम ‘गिर्दाब’ के प्रकाशन के साथ ही सफ़-ए-अव्वल के शायरों में शुमार किए जाने लगे थे. इस किताब का तब्सिरा करते हुए फ़िराक़ गोरखपुरी ने लिखा था, ‘‘नये शायरों में सबसे घायल आवाज़ अख़्तर-उल-ईमान की है. उसमें जो चुटीलापन, तल्ख़ी और जो दहक और तेज़ धार है, वो ख़ुद बता देगी कि आज हिंदुस्तान के संवेदनशील नौजवानों की ज़िंदगी की त्रासदी क्या है ?’’

ग़ुलाम रब्बानी ताबाँ ने न सिर्फ़ शायरी की ज़मीन पर तरक़्क़ी—पसंद ख़याल और उसूलों को आम करने की कोशिश की, बल्कि इसके लिए हर मोर्चे पर ता—उम्र जद्दोजहद करते रहे। तमाम दुःख-परेशानियॉं झेलीं. शायरी उनके लिए महज़ दिल बहलाने का एक ज़रिया नहीं थी. एक कमिटमेंट था, उस मुआशरे को बेहतर बनाने के लिए जिसमें वे रहते थे. ग़ुलाम रब्बानी ताबाँ ने गु़लाम मुल्क में अपने अदब से आज़ादी के लिए जद्दोजहद की. अवाम में आज़ादी का अलख जगाया. तमाम तरक़्क़ी—पसंद शायरों की तरह उनके ख़्वाबों का मुल्क हिंदुस्तान और उसकी आज़ादी थी. जब मुल्क का बंटवारा हुआ, तो वे काफ़ी निराश हुए. शायरी में उन्होंने अपने इस ग़म का खुलकर इज़हार किया,

दे के हमको फ़रेब—ए—आज़ादी

इक नई चाल चल गया दुश्मन.

बंटवारे को ग़ुलाम रब्बानी ताबाँ अंग्रेजी हुकूमत की साजिश मानते थे,

मैं किससे इंतिक़ाम लूॅं

बता किसे मैं दोष दूॅं

चमन में आग किसने दी है मौसम—ए—बहार में

इक अजनबी सफेद हाथ-आतशीं व शोलावार

फ़ज़ा-ए-तीरा-ए-वतन में रक़्स कर रहा है आज.

गु़लाम रब्बानी ताबाँ का एक अहम कारनामा ‘ग़म-ए-दौरॉं’ का संपादन है. जिसमें उन्होंने वतन—परस्ती के रंगों से सराबोर नज़्मों और ग़ज़लों को शामिल किया है. इसी तरह की उनके संपादन में आई दूसरी किताब ‘शिकस्त-ए-ज़िंदॉं’ है. इस किताब में उन्होंने भारत और दीगर एशियाई मुल्कों में चले आज़ादी के आंदोलन से मुताल्लिक़ शायरी को संकलित किया है.

लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘

लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘

शैलेन्द्र हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में’ और ‘बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन’ किताबों का संपादन भी उनके नाम है. उनकी चर्चित किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ मराठी और उर्दू ज़़बान में अनुवाद हो, प्रकाशित हो चुकी हैं. इस किताब के लिए उन्हें ‘मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ के ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ से भी नवाज़ा गया.

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन

ऐ सुब्ह-ए-वतन ऐ सुब्ह-ए-वतन

लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘

लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘