डॉ. सलीम जहान

डॉ. सलीम जहान

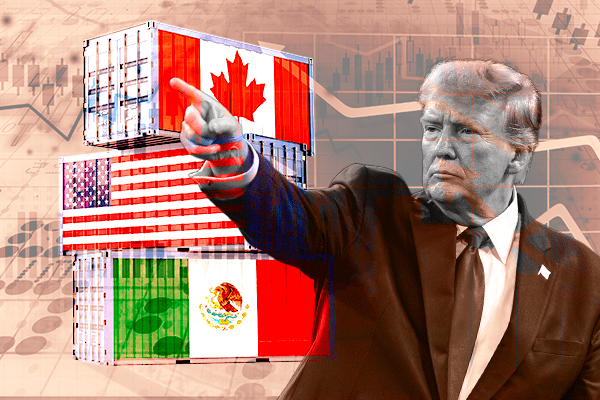

1 अगस्त 2025 से अमेरिका की नई टैरिफ नीति लागू हो चुकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित इस नीति के तहत सभी देशों को अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौतों पर बातचीत कर 31 जुलाई तक अंतिम निर्णय लेना था। जनवरी में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि अन्य देश अमेरिका के साथ व्यापार में अनुचित लाभ उठा रहे हैं और टैरिफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे देश को भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है।

इस स्थिति से निपटने के लिए अप्रैल में अमेरिका ने कई देशों के निर्यात पर एकतरफा रूप से ऊंचे आयात शुल्क लागू कर दिए, जिनकी कोई वस्तुनिष्ठ या मानकीकृत प्रणाली नहीं थी। इन टैरिफों की वैश्विक आलोचना हुई और इसे “अमेरिकी टैरिफ युद्ध” कहा गया। इसके जवाब में कई देशों ने प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी।

चीन इस नीति का सबसे मुखर विरोधी रहा। वैश्विक दबाव के बीच अमेरिका ने 90 दिनों के लिए टैरिफ अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए और सभी देशों से द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने का आह्वान किया। यह अवधि 31 जुलाई को समाप्त हो गई।

इस दौरान कई देशों के प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन पहुंचे और द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। परिणामस्वरूप, ब्रिटेन और वियतनाम पर क्रमशः 10% और 20% शुल्क लगाए गए, जापान व दक्षिण कोरिया पर 15%, इंडोनेशिया पर 19%, भारत पर 25% और पाकिस्तान पर 29% टैरिफ निर्धारित किया गया।

हालांकि चीन के साथ कोई समझौता नहीं हो सका और अब इस पर निर्णय लेने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति ट्रंप के पास है। इस पूरी प्रक्रिया में एक खास बात यह रही कि अमेरिका ने विश्व व्यापार संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों की पूरी तरह अनदेखी की और हर देश के साथ अलग-अलग द्विपक्षीय वार्ता की।

इस रणनीति के तीन उद्देश्य स्पष्ट थे—

अमेरिका को बहुपक्षीय जवाबदेही से मुक्त करना,

हर देश पर अलग-अलग दबाव डालकर अधिक लाभ हासिल करना,

देशों को एकजुट न होने देना और 'फूट डालो, राज करो' नीति अपनाना।

अमेरिका ने पारंपरिक रूप से अल्पविकसित देशों को दिए जाने वाले विशेष व्यापारिक लाभों को भी नज़रअंदाज़ कर दिया।इस प्रक्रिया के आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान टैरिफ दरें ऐतिहासिक रूप से ऊँची हैं। उदाहरणस्वरूप, इंडोनेशिया के लिए टैरिफ अब 19% हो गया है, जो पहले 10% था। हालांकि, अप्रैल में प्रस्तावित 49% की तुलना में वियतनाम के लिए वर्तमान 20% टैरिफ को कम माना जा सकता है।

प्रत्येक देश के साथ हुए समझौते के बदले उसे अमेरिका को कोई-न-कोई आर्थिक लाभ देना पड़ा। जापान को 550 अरब डॉलर का निवेश करना होगा, भारत को रूस से आयात के बदले अमेरिका को जुर्माना देना पड़ा, और वियतनाम को बोइंग विमान खरीदने होंगे। स्पष्ट है कि टैरिफ में छूट का सीधा संबंध अमेरिका को हुए लाभ से है।

दरअसल, अमेरिकी टैरिफ युद्ध केवल आर्थिक नीति नहीं, बल्कि एक भू-राजनीतिक रणनीति है। अमेरिका ने इसे विदेश नीति और वैश्विक प्रभुत्व का एक उपकरण बना लिया है।

हालांकि, सवाल यह उठता है कि इस नीति का अमेरिकी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक ओर जहां अमेरिकी उपभोक्ता आयातित वस्तुओं पर निर्भर हैं, वहीं टैरिफ के चलते इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे महंगाई और असंतोष बढ़ सकता है।

दूसरी ओर, यदि अमेरिका औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा पाए तो आयात घाटा कम होगा और नौकरियाँ भी बढ़ सकती हैं। लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था अब सेवा क्षेत्र आधारित हो चुकी है, और आज का श्रमबल 1950 के दशक जैसा औद्योगिक अनुभव नहीं रखता। ऐसे में घरेलू उत्पादन से आयातित वस्तुओं की भरपाई करना संभव नहीं दिखता।

इस टैरिफ युद्ध के प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी नकारात्मक हैं। इससे व्यापारिक अनिश्चितता, अस्थिरता और मंदी की आशंका बढ़ गई है, जो शेयर बाज़ार और मुद्रा बाज़ार में भी दिख रही है।

सबसे अधिक असर कमज़ोर और विकासशील देशों पर पड़ेगा। उन्हें अब आपसी आर्थिक गठजोड़ और सहयोग की ओर ध्यान देना होगा।इसके अतिरिक्त, अमेरिका का यह रुख विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं की भूमिका और विश्वसनीयता को भी कमजोर कर रहा है।

साथ ही, देशों के बीच आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, जो वैश्विक व्यापार के लिए खतरनाक है।अंततः, यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी टैरिफ युद्ध न केवल व्यापारिक प्रणाली को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक आर्थिक संतुलन और कूटनीति को भी चुनौती दे रहा है।

(लेखक डॉ. सलीम जहान, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में पूर्व निदेशक रह चुके हैं।)