साकिब सलीम

क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे दादा या परदादा युवा थे, तो उनके आदर्श कौन थे? मैंने 1930के दशक के पाँच प्रभावशाली, लोकप्रिय भारतीय युवा आदर्शों की एक सूची बनाने की कोशिश की है. इस सूची में और भी कई नाम हो सकते थे, लेकिन मैंने उन लोगों को शामिल करने की कोशिश की है जिनका एक पीढ़ी पर बेजोड़ प्रभाव रहा.

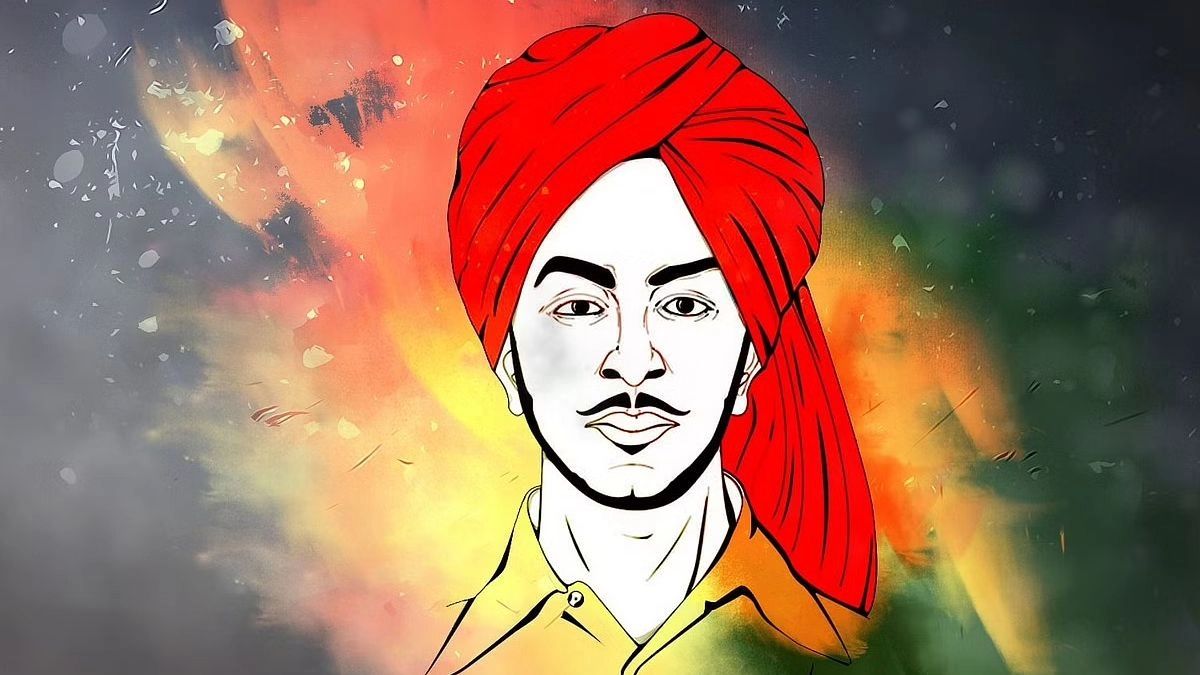

भगत सिंह

अगर मुझे 20 वीं सदी में किसी एक ऐसे भारतीय का नाम लेना हो जो बचपन में ही पूरे देश का आदर्श बन गया, तो वह भगत सिंह ही होंगे. जिस व्यक्ति ने लगभग एक सदी तक भारतीय देशभक्तों को प्रेरित किया, उसे 23वर्ष की आयु में फाँसी दे दी गई.

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता के. ए. अब्बास ने उनकी फाँसी की खबर को याद करते हुए कहा, "फिर वह दिन आ गया - 25मार्च 1931. मैं देर रात तक पढ़ाई कर रहा था, अपनी आने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारी कर रहा था, इसलिए सुबह का अखबार नहीं देख पाया था.

जब मैं कॉलेज पहुँचा और पुस्तकालय गया, तो मैंने ज़हीर बाबर कुरैशी को पुस्तकालय के एक दूर कोने में सिर झुकाए बैठे पाया. मैं यह जानने के लिए उनके पास गया कि क्या हुआ था.

जब मैंने देखा कि वह रो रहे हैं, तो मैंने अपना हाथ उनकी पीठ पर रखा, और स्नेह के इस भाव ने उन्हें और भी अधिक रुला दिया. "क्या बात है, ज़हीर?" मैंने कहा, और उन्होंने मुझे सुबह का अखबार पढ़ने को दिया.

पहले पन्ने पर शीर्षक छपा था: भगत सिंह और अन्य आतंकवादियों को फाँसी... मैं पुस्तकालय से बाहर निकला, कॉलेज और परिसर से बाहर निकला, रेलवे लाइन पार की, प्रदर्शनी मैदान में गया जो वीरान और वीरान पड़ा था, और तभी मैं वहाँ बैठकर दिल खोलकर रोया.

भगत सिंह वह बीज थे जिन्होंने अपने जैसे कई और लोगों को जन्म दिया. भारतीय युवाओं को एक नायक मिल गया था. उनकी मृत्यु के बाद, ब्रिटिश सरकार के सामने हर साल भगत सिंह दिवस के रूप में उनकी शहादत को मनाने पर रोक लगाने की एक नई चुनौती थी. पुलिस देश भर से राष्ट्रवादियों को इस दिन को मनाने के लिए गिरफ्तार करती थी, लेकिन 1947तक ऐसा नहीं रुक सका.

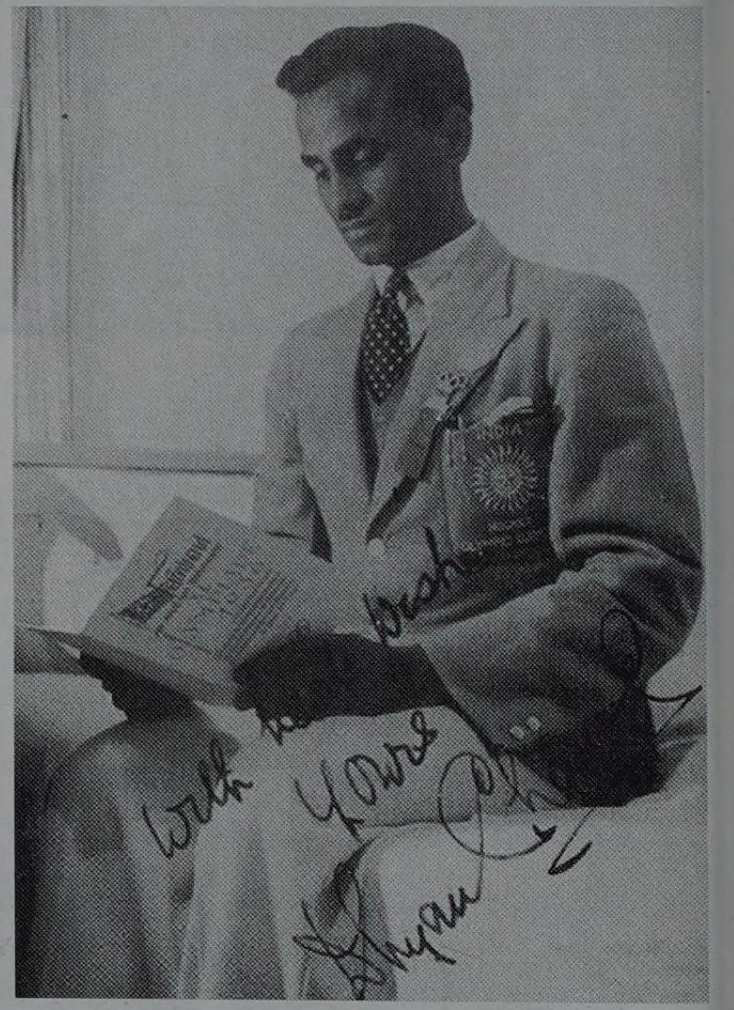

ध्यानचंद

अगर अमेरिका के पास मोहम्मद अली और ऑस्ट्रेलिया के पास डोनाल्ड ब्रैडमैन हैं, तो भारत के पास निश्चित रूप से मेजर ध्यानचंद हैं. ध्यानचंद ने भारत को हॉकी में लगातार दो ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए, उस समय जब भारत एक उपनिवेश था.

उन्होंने एक उपनिवेशित राष्ट्र को राष्ट्रीय गौरव दिलाया. 1936में, बर्लिन में, भारतीय हॉकी टीम ने 40,000लोगों के सामने तिरंगे झंडे (तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा) को सलामी दी, जिसमें एडॉल्फ हिटलर भी शामिल थे.

ध्यानचंद ने भारतीय टीम का नेतृत्व किया और इस खेल को राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिलाया. भारतीय युवा हॉकी के प्रशंसक थे और उन्हें अपना आदर्श मानते थे. वे ऐसा क्यों न करें?

एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी इच्छानुसार गोल करता था, हिटलर ने उसे एक पद दिया था, जिसकी हॉकी स्टिक में कोई जादुई गोंद नहीं था, और जिसने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ही यह सुनिश्चित किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को ओलंपिक में उचित मान्यता मिले.

1930 के दशक में, भारत में ध्यानचंद की तरह बहुत कम लोगों ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया.

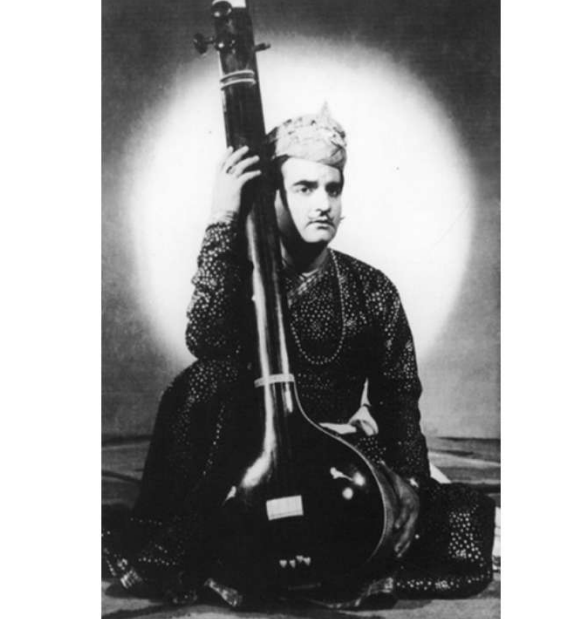

कुंदन लाल सहगल

"के.एल. सहगल ने लोकप्रियता में तानसेन को भी पीछे छोड़ दिया. मियाँ तानसेन बेशक अपने समय के प्रिय थे, लेकिन उनकी आवाज़ एक तरह से महल की दीवारों में कैद थी. केवल चुनिंदा उच्च वर्ग के लिए. दूसरी ओर, सहगल के पीछे पूरा देश था, क्योंकि वह लाखों लोगों के लिए एक संगीतकार थे. वह वास्तव में उनके तानसेन थे." ये शब्द थे प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद के.

के.एल. सहगल ने 1930के दशक में "झुलाना झुलावो" गीत के पाँच लाख से ज़्यादा रिकॉर्ड बेचकर और बाद में सिनेमा के पर्दे पर अपनी गायकी और अभिनय से "देवदास" को अमर बनाकर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था.

यह कोई आम जानकारी नहीं है कि जिस व्यक्ति ने भारत में फ़िल्म संगीत को लोकप्रिय बनाया, ग़ज़ल गायन को लोकप्रिय बनाया और मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मुकेश, तलत महमूद जैसे गायकों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया, उसे शुरू में प्रशिक्षित गायक न होने के कारण ऑडिशन में खारिज कर दिया गया था.

सहगल एक ऐसी घटना थे जो तब से भारतीय सिनेमा और संगीत में बेजोड़ बनी हुई है. जनवरी 1947 में 42 वर्ष की आयु में जब उनका निधन हुआ, तो भारत विभाजन से पहले दंगों की चपेट में था.

फिल्म इंडिया ने अपने श्रद्धांजलि लेख में लिखा, "दैनिक समाचार पत्रों में सहगल की मृत्यु की खबर छपने के एक सप्ताह बाद तक दंगे, राजनीति और पाकिस्तान समाचारों से गायब रहे और हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सछूत और अछूत - सभी ने कुंदन लाल सहगल की दुखद और अचानक मृत्यु पर श्रद्धापूर्वक चर्चा की, जो भारतीय सिनेमा के लंबे इतिहास में अब तक के सबसे महान गायक थे."

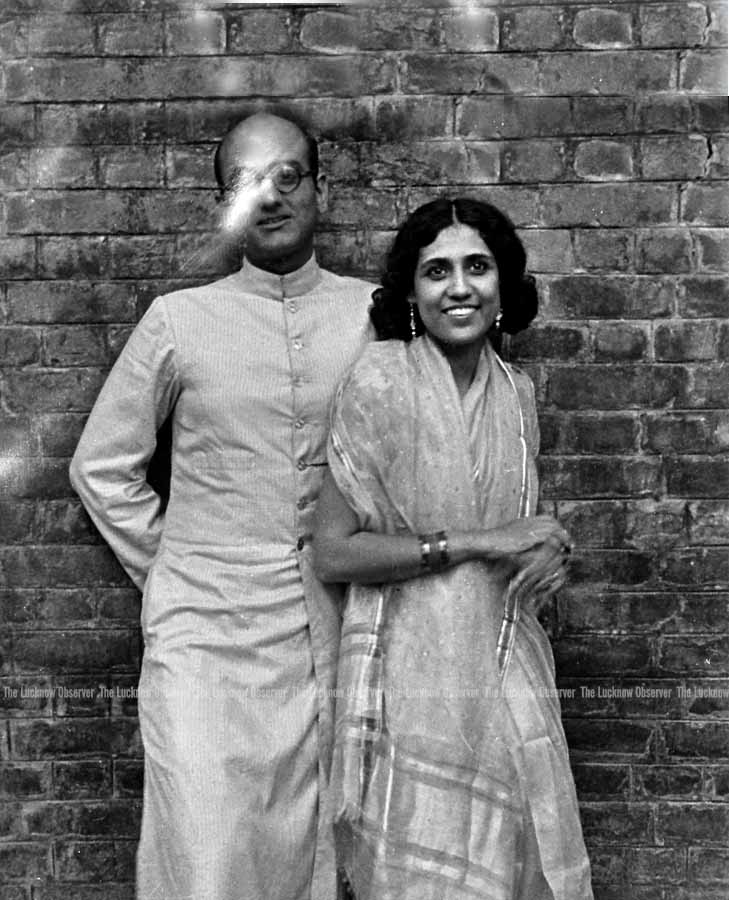

रशीद जहाँ

1932में, लखनऊ के लेडी डफरिन अस्पताल में कार्यरत 27वर्षीय महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ ने अपने तीन पुरुष मित्रों सज्जाद ज़हीर, महमूद-उज़-ज़फ़र और अहमद अली के साथ उर्दू में लघु कथाओं का एक संग्रह प्रकाशित करने के बाद सभी समाचार रिपोर्टों और बहसों पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया.

इस संग्रह में रशीद जहाँ द्वारा लिखी गई दो कहानियाँ, अंगारे, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और अनियोजित गर्भधारण पर सीधा प्रहार थीं. समाज के रूढ़िवादी वर्गों, विशेषकर मुसलमानों ने सरकार को इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया.

इस प्रतिबंध से न केवल पुस्तक की लोकप्रियता बढ़ी, बल्कि अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन भी हुआ, जिसे प्रेमचंद, रवींद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद और कई अन्य लोगों का समर्थन प्राप्त था.

रशीद जहाँ ने युवा लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण का बीड़ा उठाने के लिए प्रेरित किया. इस्मत चुगताई, कुर्रतुल ऐन हैदर और भारत की कई अन्य लेखिकाओं ने उनके नक्शेकदम पर चलना शुरू किया.

जे. आर. डी. टाटा

लगभग दो शताब्दियों तक यूरोपीय शक्तियों के साम्राज्यवादी नियंत्रण में रहे देश में रहने वाले युवा भारतीय उद्यमियों को 1930 के दशक में जे. आर. डी. टाटा में एक आदर्श उदाहरण मिला.

एक युवा ने आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों में कदम रखा, जिन पर उस समय तक यूरोपीय लोगों का एकाधिकार था. देश के पारंपरिक धनी लोगों के विपरीत, टाटा ने अध्ययन किया, विमान उड़ाने का लाइसेंस प्राप्त किया, 1932 में पहली भारतीय विमानन कंपनी शुरू की और स्वयं पहला यात्री विमान उड़ाया.

यह पैसा कमाने की कोई अनैतिक लालसा नहीं थी. TISS और बाद में TIFR जैसे संस्थान इस बात के प्रमाण हैं कि भारतीय उद्यमी अपने देश की समग्र समृद्धि चाहते थे. टाटा ने एक रास्ता दिखाया जिसका अनुसरण 1930 के दशक में CIPLA के संस्थापक के. ए. हामिद जैसे कई भारतीय युवाओं ने किया.