-डॉ. फ़िरदौस ख़ान

देश की स्वतंत्रता के बाद सामान्यत: 1951 के बाद लिखी गई कविताओं को ‘नई कविता’ कहा जाता है. ये कविताएं किसी भी ‘वाद’ से मुक्त हैं अर्थात ये न तो पारम्परिक काव्य सिंद्धांतों का पालन करती हैं और न प्रगतिवाद या प्रयोगवाद के बंधन में बंधी हुई हैं. हालांकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि 1943 में उनकी पत्रिका 'तार सप्तक' के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद का प्रारम्भ हुआ था और प्रयोगवाद के गर्भ से ही नई कविता का जन्म हुआ.

इसके बाद डॉ. जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव नारायण साही आदि कवियों ने इसे परवान चढ़ाया.नई कविता एक ऐसी काव्यात्मक धारा है, जो तमाम बंधनों को तोड़कर निरन्तर आगे बढ़ती रही। इसमें कल्पना से अधिक यथार्थ को महत्व दिया गया.

आधुनिकता, व्यक्तिवाद, अस्तित्ववाद, निजी अनुभवों की अभिव्यक्ति और यथार्थवाद इसके मूल तत्व हैं. इन विशेषताओं के कारण यह जनमानस की अंतरात्मा की आवाज़ बन गई. इसमें जनभाषा का प्रयोग किया गया। इसमें उन शब्दों का भरपूर प्रयोग किया गया है, जो लोक जीवन में बोले जाते हैं. इसे आम आदमी की कविता कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी.

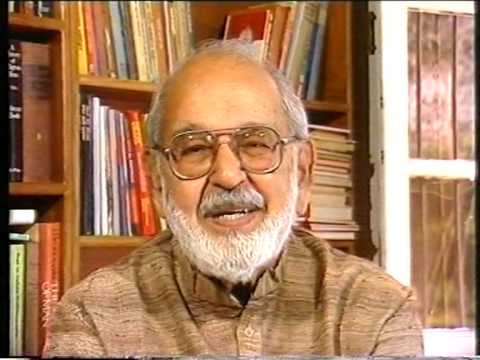

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय

सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ ने हिन्दी कविता के इतिहास में प्रयोगवाद और नई कविता के रूप में एक नया अध्याय जोड़ा. उन्होंने प्रयोगवाद और नई कविता को स्थापित करने में अग्रणी और महती भूमिका निभाई. परिणामस्वरूप यह नई कविता हिन्दी साहित्य के आकाश में नक्षत्र की भांति चमकने लगी. उन्होंने काव्य की पारम्परिक रीतियों को छोड़कर नये प्रयोग किए, जो सफ़ल भी हुए.

अज्ञेय की कविताओं में व्यक्तिनिष्ठ भावनाओं, संवेदनाओं और अनुभवों का अनूठा संगम है. वे प्रेम और सौन्दर्य के अप्रतिम कवि हैं. उनकी रचनाओं में प्रकृति के नैसर्गिक सौन्दर्य का मनोहारी चित्रण है. उनकी कुछ कविताएं देखें-

शिशर ने पहन लिया वसन्त का दुकूल

गंध बह उड़ रहा पराग धूल झूले

काँटे का किरीट धारे बने देवदूत

पीत वसन दमक रहे तिरस्कृत बबूल

अरे! ऋतुराज आ गया!!

*

बह चुकी बहकी हवाएँ चैत की

कट गईं पूलें हमारे खेत की

कोठरी में लौ बढ़ा कर दीप की

गिन रहा होगा महाजन सेंत की।

*

उलझती बाँह-सी

दुबली लता अंगूर की।

क्षितिज धुँधला।

तीर-सी यह याद

कितनी दूर की।

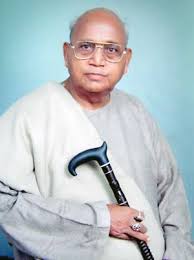

डॉ. जगदीश गुप्त

डॉ. जगदीश गुप्त हिन्दी के आधुनिक कवि थे. नई कविता के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है. उन्होंने 1954 में 'नई कविता' नाम से पत्रिका प्रारम्भ कर इसके कवियों को एक मंच प्रदान किया.

इसके सम्पादक मंडल में डॉ. जगदीश गुप्त के साथ रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव नारायण साही भी थे. इस पत्रिका ने 'नई कविता' आन्दोलन के मुखपत्र के रूप में कार्य किया और हिन्दी काव्य जगत में एक नई साहित्यिक धारा के रूप में अपनी एक पहचान बनाई.

वे कवि होने के साथ-साथ एक चित्रकार भी थे. उनकी इस कला का प्रभाव उनकी कविताओं में भी झलकता है. उनकी कविताओं में चित्रात्मकता है। उनकी कविता एक देखें-

हिम-शिखर, निर्झर, नदी-पथ, चीड़-वन,

मुक्त मन के लिए बंधन हो गए।

दृश्य से छन कर समाए आँख में,

आँख से मन में बसे, मन हो गए।

इस कविता को पढ़ते समय हिम-शिखर, निर्झर, नदी-पथ, चीड़-वन, सब अकस्मात आंखों के सामने आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि मन की आंखें उसी सौन्दर्य का साक्षात दर्शन कर रही हैं। उनकी एक और कविता देखें और इसके भावों को महसूस करें-

बचपन में

काग़ज़ पर

स्याही की बूंद डाल

कोने को मोड़ कर

छापा बनाया

जैसा रूप

रेखा के इधर बना,

वैसा ही ठीक उधर आया।

भोर के धुंधलके में

ऐसी ही लगी मुझे

छतरीदार नाव के

साथ-साथ चलती हुई छाया।

उनकी प्रमुख कृतियों में नाव के पाँव, शम्बूक, आदित्य एकान्त, हिम-विद्ध, शब्द-दंश, युग्म, गोपा गौतम, बोधिवृक्ष, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला व भारतीय कला के पद-चिह्न आदि शामिल हैं. उन्हें उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार और मध्य प्रदेश के मैथिलीशरण गुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

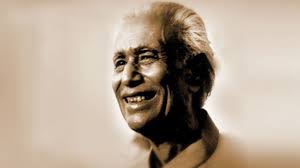

विजयदेव नारायण साही

विजयदेव नारायण साही नई कविता युग के सुप्रसिद्ध कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे. वे ‘तीसरा सप्तक’ के कवियों में से एक थे. उन्होंने अपनी रचनाओं में मानव जीवन के संघर्ष, उसके उत्थान-पतन, उसकी छटपटाहट का मार्मिक वर्णन किया है. उनकी काव्य शैली प्रभावशाली है, जो पाठक को बांधे रखती है. उनकी कविता की कुछ पंक्तियां देखें-

क्या अब भी कोई चमत्कार घटित होगा ?

जैसे कि ऊपर से गुज़रती हुई हवा

तुम्हारे सामने साकार खड़ी हो जाए

और तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे

तुम्हारे वास्ते ही यहाँ तक आई थी

अब कहीं नहीं जाऊंगी।

उनके काव्य संग्रहों में तीसरा सप्तक, मछलीघर, साखी, संवाद तुमसे, आवाज़ हमारी जाएगी शामिल हैं. वे पत्रिका ‘आलोचना' और 'नई कविता' के सम्पादक मंडल में शामिल रहे.

लक्ष्मीकांत वर्मा

लक्ष्मीकांत वर्मा सुप्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, कथाकार, नाटककार, निबंधकार, आलोचक और सम्पादक थे। उन्होंने भी नई कविता के अन्य कवियों की तरह अपनी रचनाओं में नये प्रयोग किए.

उनकी कविताओं में आधुनिकता के साथ-साथ छायावाद का प्रभाव भी दिखाई देता है. वास्तव में उनके काव्य की यात्रा परम्परावादी काव्य लेखन से होती हुई आधुनिक कविता तक आती है. उनकी इस काव्य यात्रा का प्रभाव उनके काव्य में दिखाई देना स्वाभाविक ही है.

व्यक्तिवाद नई कविता का एक विशेष गुण है. लक्ष्मीकांत वर्मा के शब्दों में- “कवि सत्य मूलत: व्यक्तिगत होता है. व्याप्त परम्परा और संस्कार की सीमाओं का अतिक्रमण करके कवि सूक्ष्म दृष्टि तथा अपनी आत्म-स्थापना की स्वीकृति के आधार पर केवल व्यक्तिगत स्तर पर कुछ नये सन्दर्भ और नये परिवेशों का परिचय पाता है.

वस्तुत: यह परिचय, यह स्वीकृति, यह दृष्टि और यह परिवेश उसका अपना निजी, नितान्त, व्यक्तिगत सत्य होता है. इसलिए प्राय: वह अपने व्यक्तिगत प्रतीकों, व्यक्तिगत बिम्बों और व्यक्तिगत आग्रहों की भाषा, शैली और व्यंजनाओं में बोलता, कहता और समझता है. उसकी अपनी पीड़ा होती है, जो वेदना और मर्म के स्तरों पर मूलत: केवल उसकी अपनी होती है.“

लक्ष्मीकांत वर्मा की कविताओं में माटी की सौंधी-सौंधी महक है, तो जीवन का यथार्थ भी है. उनकी एक कविता देखें-

तुम गुलाब की क्यारियों में आग लगना चाहते हो

लगा दो : किन्तु गुलाब की सुगन्ध बचा लो

तुम हरी-भरी लताओं को लपटों में बदलना चाहते हो

बदल दो : किन्तु हरियाली मन में बसा लो

कवि देश, काल और पंथ की सीमाओं से परे होता है। कवि के भाव भले ही व्यक्तिगत हों. परन्तु वह सम्पूर्ण मानव जाति के मनोभावों को व्यक्त करता है। उनकी एक कविता देखें-

ईसा ने कहा : उत्सर्गित होने के पहले

मैंने जो सलीब कंधों पर रखी थी

तो लगा था-- मैं अकेला हूँ

लेकिन जब चढ़ने लगा सलीब लादे चढ़ाइयाँ

मुझे लगा मेरे कन्धों पर सलीब नहीं

पूरे समूह की आस्था है

एक ब्रह्माण्ड ही मेरे साथ गतिमान है

किन्तु जब मैं पुनर्भाव में लौटा

तो नितान्त अकेला था।

लक्ष्मीकांत वर्मा की प्रमुख कृतियों में ख़ाली कुर्सी की आत्मा, सफ़ेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, मुंशी रायज़ादा, सीमान्त के बादल, अपना-अपना जूता, रोशनी एक नदी है, धुएं की लकीरें, तीसरा पक्ष, कंचन मृग, राख का स्तूप, नीली झील का सपना, नीम के फूल, नयी कविता के प्रतिमान आदि शामिल हैं.

उन्होंने मासिक पत्रिका ‘आज की बात’ का प्रकाशन भी किया था. इसके अलावा उन्होंने सेतुमंच नामक नाट्य संस्था की स्थापना कर नाट्य क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें डॉ. लोहिया अतिविशिष्ट सम्मान, अकादमी सम्मान और साहित्य वाचस्पति आदि शामिल हैं.

शमशेर बहादुर सिंह

शमशेर बहादुर सिंह आधुनिक हिन्दी कविता के सुप्रसिद्ध प्रगतिशील कवि थे. प्रगतिशील कवि होने के बावजूद उन्होंने सब तरह की रचनाएं लिखीं. उन्होंने ख़ुद को किसी ‘वाद’ में नहीं बांधा. उनकी काव्य रचनाओं में कहीं छायावाद नज़र आता है, तो कहीं प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दिखाई देता है. इसलिए काव्य जगत में उनकी एक विशिष्ट पहचान है. उनकी कविता का भाव और सौन्दर्य देखें-

चिकनी चाँदी-सी माटी

वह देह धूप में गीली

लेटी है हँसती-सी।

इतना ही नहीं, उन्होंने कविताओं के साथ-साथ ग़ज़लें भी लिखीं। उनकी एक ग़ज़ल के शेअर देखें-

अपने दिल का हाल यारों हम किसी से क्या कहें

कोई भी ऐसा नहीं मिलता, जिसे अपना कहें

हो चुकी अब ख़त्म अपनी ज़िन्दगी की दास्तां

उनकी फ़रमाइश हुई है इसको दोबारा कहें

वे सुप्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ को अपना गुरु और आदर्श मानते थे. उन्होंने निराला की तरह ही अपनी रचनाओं में प्रकृति के सौन्दर्य को विषय बनाया और अपने काव्य में नित नये प्रयोग किए.

धर्मवीर भारती

धर्मवीर भारती आधुनिक हिन्दी कविता के प्रमुख कवि थे। वे भी प्रेम और सौंदर्य के कवि थे. उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए नये प्रतीकों और बिम्बों का कुशलता से प्रयोग किया. उनकी रचनाओं में छायावाद का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है.

उन्होंने अपनी रचनाओं में हिन्दी के अलावा उर्दू और जनभाषा के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है. उनकी भाषा सरल और सहज होने के साथ-साथ आकर्षक भी है. उनकी एक कविता देखें-

बरसों के बाद उसी सूने-आँगन में

जाकर चुपचाप खड़े होना

रिसती-सी यादों से पिरा-पिरा उठना

मन का कोना-कोना

कोने से फिर उन्हीं सिसकियों का उठना

फिर आकर बाँहों में खो जाना

अकस्मात मंडप के गीतों की लहरी

फिर गहरा सन्नाटा हो जाना

दो गाढ़ी मेंहदी वाले हाथों का जुड़ना,

कँपना, बेबस हो गिर जाना

रिसती-सी यादों से पिरा-पिरा उठना

मन का कोना-कोना

बरसों के बाद उसी सूने-से आँगन में

जाकर चुपचाप खड़े होना !

(लेखिका शायरा, कहानीकार व पत्रकार हैं)