मलिक असगर हाशमी

रात के आठ बजकर बीस मिनट का समय था. पर्वतीय सौंदर्य की रानी कही जाने वाली मसूरी, इस घड़ी में अपने चरम आकर्षण पर थी. उत्तराखंड की इस पहाड़ी नगरी की हवाओं में ठंडक थी, लेकिन मॉल रोड पर हर ओर रौशनी, रौनक और रिश्तों की गर्माहट फैली हुई थी. दिवाली की जगमगाती रोशनियाँ, सजी-धजी दुकानें और उनमें झाँकते प्रेमी जोड़े—यह दृश्य किसी चित्रकला से कम नहीं था.इन पंक्तियों का लेखक, मसूरी की इसी मशहूर मॉल रोड पर पुलिस बैरिकेड के पास सड़क किनारे लगी लोहे की एक बेंच पर बैठा हुआ था, दिनभर की चढ़ाई और सैर-सपाटे की थकान से कुछ राहत पाने की कोशिश में.

मसूरी के मॉल रोड के पास की एक कॉटेज से पहाड़ी पर दिवाली का विहंगम नज़ारा

तभी, उस पूरी रंगीन और चहकती हुई फिज़ा को चीरती हुई एक आवाज़ कानों से टकराई—"अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर...". यह ईशा की अज़ान थी, जो मॉल रोड के बीचोंबीच एक गली में स्थित मस्जिद से लाउडस्पीकर पर दी जा रही थी. मस्जिद का मुअज़्ज़िन, नमाज़ियों को इबादत के लिए आमंत्रित कर रहा था.

एक पल को विश्वास नहीं हुआ कि वास्तव में मसूरी जैसी प्रमुख पर्यटन नगरी में, जहां देश-विदेश से हज़ारों सैलानी आते हैं, वहाँ मस्जिद से इस तरह खुलेआम और बुलंद आवाज़ में अज़ान दी जा रही है. विशेष रूप से तब, जब हाल के वर्षों में उत्तराखंड के कुछ इलाकों से मुसलमानों के विरुद्ध असहिष्णुता की खबरें लगातार सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों के ज़रिए सुर्खियों में रही हों.

मॉल रोड की मस्जिद

दरअसल, गुरुग्राम से मसूरी आने से पहले मैंने भी गूगल पर उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय की स्थिति जानने की कोशिश की थी. सर्च के नतीजे निराशाजनक थे.कश्मीर से आए कुछ युवकों को दुकान लगाने से मना कर मारपीट कर भगाने की घटना, एक मुस्लिम चाय विक्रेता की गिरफ़्तारी और एक मस्जिद में घुसकर शराब के नशे में उत्पात मचाने की खबर. इन खबरों ने यात्रा से पहले ही मन में डर और संशय भर दिया था. कहीं कोई नफ़रत या भेदभाव का सामना न करना पड़ जाए.यह सोच मन को लगातार कचोट रही थी.

लेकिन उस रात जब अज़ान की गूंज कानों में पड़ी, तो दिल को एक गहरा सुकून मिला. जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रौशनी जल उठे, कुछ वैसा ही अहसास था. भीतर की आशंकाएं पलभर में गलकर बह गईं. मसूरी की फ़िज़ा में, उस रात, केवल अज़ान की आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसमें समाहित था सद्भाव, सहिष्णुता और समावेशिता का जीवंत प्रमाण.

उसके बाद मैंने मसूरी को खुले दिल और आत्मीयता के साथ देखा और महसूस किया. मॉल रोड पर टहलते हुए जब लोगों की आँखों में देखा, दुकानदारों से बात की और मुसलमान व्यापारियों से मुस्कुराकर सामान खरीदा, तो कहीं भी वह वैमनस्य नज़र नहीं आया जिसकी कल्पना सोशल मीडिया ने करवा दी थी.

मसूरी की ज़मीनी हक़ीक़त इससे बिल्कुल अलग है. आंकड़ों के अनुसार, इस शहर में लगभग 31 हज़ार मुसलमान रहते हैं. मसूरी में प्रवेश से पहले ही एक बड़ा मुस्लिम कब्रिस्तान स्थित है जो यहाँ के मुस्लिम समाज की पुरानी और स्थायी उपस्थिति की पुष्टि करता है.

मॉल रोड पर घूमते हुए कई दुकानों के साइनबोर्ड उर्दू में लिखे मिलते. गर्म कपड़ों की दुकानों से लेकर खाने-पीने के स्टॉल्स और होटल्स तक—मुस्लिम समुदाय यहाँ के व्यापारिक ताने-बाने में अहम भूमिका निभाता है. मस्जिद के पास स्थित ‘चाचा का होटल’ और ‘अल-क़ुरैश होटल’ जैसे प्रतिष्ठान पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं.

यहाँ की प्रमुख मस्जिदों में लंढौर की जामा मस्जिद, मस्जिद अमानिया और जाखन मस्जिद शामिल हैं. इनमें से लंढौर की मस्जिद ऐतिहासिक महत्त्व रखती है. ये मस्जिदें न केवल इबादतगाहें हैं, बल्कि शहर की धार्मिक विविधता और समावेशी चरित्र की मिसाल भी हैं.

स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इस माहौल को लेकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है. मसूरी के कोतवाल अरविंद चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "मुस्लिम समाज को लेकर पहाड़ के नीचे जैसी सोच बनाई जाती है, वैसा कुछ मसूरी के सामाजिक वातावरण में देखने को नहीं मिलता."

पहलगाम आतंकवादी हमले के समय पाकिस्तान और आतंकी हमले के विरोध में बांह पर काली पट्टी बांधकर सड़़कों पर उतरे थे मसूरी के मुसलमान

वास्तव में, जब जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शन हुए, तो मसूरी के मुस्लिम युवाओं ने भी उसमें भाग लिया. आसिफ, कामिल अली, अय्यूब शाबरी, शहीद मंसूर जैसे कई युवाओं ने भारत के पक्ष में आवाज़ बुलंद की. यह दिखाता है कि यहाँ के मुसलमान अपने देश के प्रति समर्पित और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हैं.

स्थानीय बुज़ुर्ग मंज़ूर अहमद बताते हैं कि मस्जिद में घुसकर उपद्रव करने वाला व्यक्ति दरअसल नशे की हालत में था, उसका कोई धार्मिक या राजनीतिक मक़सद नहीं था. इसलिए ऐसी घटनाओं को पूरे समुदाय के विरुद्ध देखकर गलत निष्कर्ष निकालना बेहद अनुचित है.

स्थानीय बुज़ुर्ग मंज़ूर अहमद बताते हैं कि मस्जिद में घुसकर उपद्रव करने वाला व्यक्ति दरअसल नशे की हालत में था, उसका कोई धार्मिक या राजनीतिक मक़सद नहीं था. इसलिए ऐसी घटनाओं को पूरे समुदाय के विरुद्ध देखकर गलत निष्कर्ष निकालना बेहद अनुचित है.

मसूरी में पर्यटकों की भीड़ में आज भी लगभग 20 से 25 प्रतिशत मुसलमान दिखाई देते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि इस शहर में नफरत नहीं, बल्कि मोहब्बत का माहौल है.

उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी यह सद्भाव स्पष्ट दिखाई देता है. धामा बाजार, मोती बाजार, पलटन बाजार और डिस्पेंसरी बाजार जैसे व्यावसायिक क्षेत्रों में मुसलमानों की दर्जनों दुकानें हैं.

इन बाजारों में बड़ी संख्या में बुर्क़ा और हिजाब पहनी मुस्लिम महिलाएँ खरीदारी करती नज़र आती हैं. यहाँ की आलीशान जामा मस्जिद मुस्लिम समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन की धुरी बनी हुई है.

उत्तराखंड में इस सद्भाव की जड़ें केवल वर्तमान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इसका इतिहास भी उतना ही समृद्ध और प्रेरणादायक है. अहमदिया मुस्लिम समुदाय के दूसरे खलीफ़ा हज़रत मुसलेह-ए-मौऊद (मिर्ज़ा बशीर-उद-दीन महमूद अहमद) ने वर्ष 1931 में मसूरी की यात्रा की थी. यह यात्रा धार्मिक सहिष्णुता, हिंदू-मुस्लिम एकता और इस्लामी प्रचार के सिद्धांतों पर आधारित थी.

19 अप्रैल 1931 को, हज़रत मुसलेह-ए-मौऊद (र.अ.) क़ादियान से मसूरी पहुंचे. उन्होंने 24 अप्रैल को मसूरी की अहमदिया मस्जिद में जुमे का खुत्बा दिया, जिसमें उन्होंने मसूरी को भारत का एकमात्र ऐसा पहाड़ी क्षेत्र बताया जहाँ अहमदिया मुस्लिमों की अपनी मस्जिद है. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मस्जिद की उपस्थिति इस बात की गवाही देती है कि यहाँ की जमाअत को दीन के प्रचार और मस्जिद को आबाद रखने की विशेष जिम्मेदारी है.

26 अप्रैल 1931 को, उन्होंने मसूरी के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक भाषण दिया जिसका विषय था—“भारत की प्रगति और हिंदू-मुस्लिम एकता”. उन्होंने उस समय चल रहे सांप्रदायिक तनावों के तीन मुख्य कारण बताए—धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मतभेद.

देहरादून के धामा बाजार की जामा मस्जिद

उन्होंने कहा कि धार्मिक त्योहारों पर विवाद इसलिए होते हैं, क्योंकि हम सहिष्णुता के सही अर्थ को नहीं समझते. सहिष्णुता का अर्थ यह नहीं कि हम केवल दूसरों को सहें, बल्कि यह कि हम उन्हें उनके धर्म के अनुसार जीने दें और आदर करें. उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक समुदायों को एक-दूसरे के नायकों का सम्मान करना चाहिए और अपने धर्म का प्रचार करते समय, दूसरे धर्म की बुराई करने से बचना चाहिए.

राजनीतिक समाधान के लिए, उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदू बहुसंख्यकों को मुसलमानों को कुछ राजनीतिक रियायतें देनी चाहिए और मुसलमानों को यह आश्वासन देना चाहिए कि वे देश पर किसी भी विदेशी हमले की स्थिति में, चाहे वह मुस्लिम देश से ही क्यों न हो, भारत के साथ खड़े होंगे.

1 मई को, हज़रत मुसलेह-ए-मौऊद देहरादून पहुँचे, जहाँ उन्होंने इस्लामिया स्कूल में एक सार्वजनिक व्याख्यान दिया. 2 मई को वे दिल्ली रवाना हुए और वहाँ अहमदिया जमाअत के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया.

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि हर सदस्य को मुबल्लिग़ (प्रचारक) बनना चाहिए. उनका मानना था कि इस्लाम का सही चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए मुसलमानों को सत्यनिष्ठ, नम्र और सामाजिक रूप से सक्रिय होना पड़ेगा.

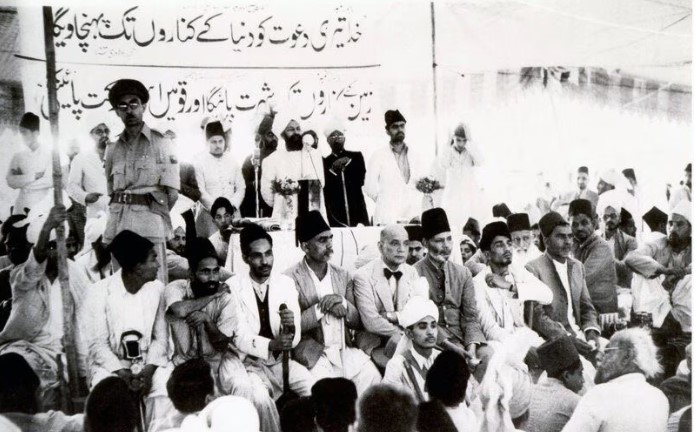

हज़रत मुसलेह-ए-मौऊद तकरीर देते हुए

मसूरी की मॉल रोड पर गूंजती अज़ान न सिर्फ़ एक धार्मिक आह्वान है, बल्कि यह उस सद्भाव, साझी संस्कृति और गंगा-जमुनी तहज़ीब की गूंज है जो भारत की आत्मा में रची-बसी है. अज़ान की यह आवाज़ बताती है कि नफ़रत की कहानियाँ जितनी ज़ोर से गढ़ी जाएं, सच्चाई की गूंज उससे कहीं अधिक गहरी और सशक्त होती है.

मसूरी केवल एक पर्यटक स्थल नहीं, बल्कि यह उस भारत की मिसाल है जहाँ मंदिर और मस्जिद एक ही रास्ते पर हैं, और जहाँ दिलों में मोहब्बत की जगह आज भी ज़िंदा है।