मंजीत ठाकुर

मंजीत ठाकुर

1946 के प्रांतीय चुनाव भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में निर्णायक मोड़ सिद्ध हुए. यह चुनाव केवल आंकड़ों का युद्ध नहीं था; यह राजनीतिक विमर्श, सांप्रदायिक व्यवहार और स्वतंत्रता के बाद के नेतृत्व की नैरेटिव लड़ाई भी था. बिहार में यह लड़ाई खासतौर से अहम थी क्योंकि यहाँ के 152 सीटों वाली प्रांतीय विधानसभा में 40 सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित थीं और शेष 86 सीटें सामान्य थीं.

बिलाशक, नतीजों ने साबित कर दिया कि आजादी के आंदोलन के उस दौर में राजनीति अब सांप्रदायिक आधार पर विभाजित होने लगी थी. कुल मिलाकर 1946 के चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांतीय स्तर पर व्यापक सफलता पाई; वह राष्ट्रीय परिदृश्य पर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी.

पर यह जीत बिहार में त्रिशंकु ही थी, जहाँ कांग्रेस ने कुल सीटों के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाया, वहीं मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के बीच जबरदस्त पैठ बनाई. बिहार में कांग्रेस ने 98 सीटें जबकि मुस्लिम लीग ने 34 सीटें जीतीं और 40 मुस्लिम आरक्षित सीटों में से लीग ने अधिकांश पर वर्चस्व साबित कर दिया था.

यह चुनावी परिणाम उस बड़े भू-राजनीतिक परिप्रेक्ष्य का आईना था, जो बाद में विभाजन-सम्बंधी राजनैतिक फैसलों की नींव बना.

मुस्लिम लीग का उदय: सामुदायिक आधार पर बंट गए वोट

मुस्लिम लीग ने 1946 के चुनावों को ‘पाकिस्तान’ के समर्थन के जनमत में बदलने का निर्णायक अवसर मानकर चुनावी तैयारी की और प्रचार अभियान भी उसी के मुताबिक चलाया. 1937 के बाद कमजोर महसूस करने वाली लीग ने 1946 तक सक्रिय संगठनात्मक-रणनीति अपनाई: उसने मुसलमानों के लिए अलग मतदाता-सूचियों और विशेष प्रचार को तेज किया और जनधारणा बनाने में सफल रही.

फजलुर रहमान ने अपनी किताब ‘द सिग्निफिकेंस ऑफ 1946 इलेक्शन्स (एनालिसिस ऑफ मुस्लिम लीग मोबिलाइजेशन)’ में लिखा है कि ‘लीग की इस रणनीति की सफलता बंगाल और उत्तरी प्रांतों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी. लीग ने दिखा दिया कि वह मुस्लिम-एजेंडा का चुनावी वाहक है.

बिहार का अनुभव भी इस सांप्रदायिक बँटवारे का हिस्सा था: मुसलमानों के बड़े हिस्से ने लीग को वोट दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि लीग उनकी धार्मिक-निज़ामती चिन्ताओं का प्रतिनिधि है. इस रणनीति ने राष्ट्रीय राजनीति को बदलने का प्रत्यक्ष प्रभाव डाला.’

कांग्रेस की चुनावी रणनीति: ग्रामीण संस्थागत संपर्क और लोक कल्याणकारी कदम

कांग्रेस ने 1946 का चुनाव ‘संगठित जनसंपर्क’ और स्थानीय सेवा को फ्रेम बनाकर लड़ा. 1937 के अनुभव से सीखकर कांग्रेस ने स्थानीय संगठन, सेवा समितियों और ग्रामीण नेटवर्क को सक्रिय किया. पार्टी ने शिक्षा, कृषि और सामाजिक सुधार के वादों को उठाया और विशेषकर गैर-मुस्लिम सामान्य सीटों पर मजबूत पकड़ बनाए रखी.

साथ ही, कांग्रेस ने यह कोशिश की कि मुसलमानों के बीच भी ‘लॉयलिस्ट’ और बुद्धिजीवी मुस्लिम चेहरों को टिकट देकर अपना प्रतिनिधित्व दिखाए, पर यह पूरी रणनीति मिश्रित परिणाम देने वाली रही.

कांग्रेस की ताकत यह थी कि वह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक संगठन लेकर चली और राष्ट्रीय-आख्यान के रूप में ‘एकता व समावेशन’ का संदेश देती रही, जिससे उसे सामान्य सीटों पर बड़ा लाभ मिला.

सांप्रदायिक वोटबैंक के सियासी नतीजे

बिहार की राजनीतिक जनसांख्यिकी ने 1946 के चुनावों को अलग रूप दिया. यहाँ के मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल, स्थानीय नेतृत्व और राजनीति और भूमि-संबंधी मुद्दे मुस्लिम लीग और कांग्रेस की दोहरी दीवार के बीच निर्णायक रहे.

लीग ने धार्मिक पहचान-आधारित संदेश के साथ ग्रामीण मुसलमानों का समर्थन हासिल किया; वहीं कांग्रेस ने जातीय आधार पर दलित-जनवादी असर पैदा किया, किसानों के हित के वादे किए और सांकेतिक रूप से हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की और इसतरह उसका जनाधार अधिक व्यापक और मजबूत बना.

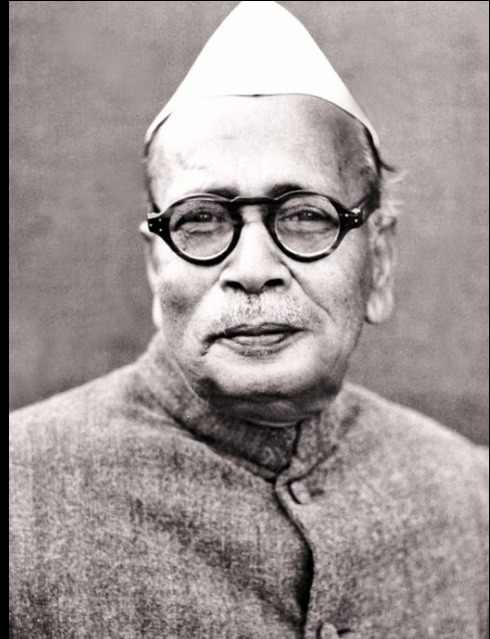

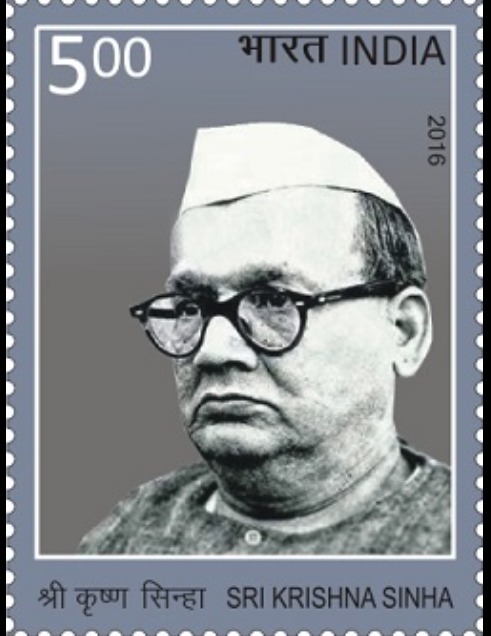

कांग्रेस की बहुतरफा रणनीति ने 1946 में बिहार को एक ऐसा प्रदेश बना दिया जहाँ कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बना सकी, पर मुस्लिम लीग को मुसलमानों के भीतर निर्णायक जनादेश भी मिल चुका था.

कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार

कांग्रेस ने 1946 में मुसलमानों को जोड़कर ‘एकीकृत भारत’ का चित्र पेश करने की नीति अपनाई. यह रणनीति दो तरह से केंद्रित थी: एक तो संस्थागत समावेशन यानी मुस्लिम चेहरों को टिकट देकर दिखाना कि कांग्रेस सबका मंच है; दूसरा, दलीय-राजनीतिक संदेश यानी सामूहिक हिंदू–मुस्लिम वैमनस्य को पीछे छोड़कर वर्गीय और लोकतांत्रिक एजेंडा को आगे रखना.

बिहार में कांग्रेस ने स्थानीय मुस्लिम बुद्धिजीवियों और जमींदार मुस्लिमों को चुनावी सीट दिलाने की कोशिश की, ताकि मुस्लिम वोटों को बाँटा जा सके और लीग के कट्टर धार्मिक संदेश को रोका जा सके. पर व्यावहारिक चुनौतियाँ बड़ी थीं: कई मुस्लिम मतदाता धार्मिक पहचान को प्राथमिकता दे रहे थे और लीग की ‘पाकिस्तान-अभिप्राय’ ने मजबूत अपील कर ली.

इसके बावजूद कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों ने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और औपचारिक स्थान बनाए; उन्होंने यह संदेश दिया कि मुसलमान भी राष्ट्रीय जीवन का हिस्सा हैं. कुछ मामलों में कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशियों का सामाजिक वर्ग (आमतौर पर उर्दू-भाषी मध्यवर्ग, शिक्षक, वकील) और स्थानीय प्रतिष्ठा उन्हें पारस्परिक वोट बाँटने में सफल बनाते दिखे. इस रणनीति ने कांग्रेस को न केवल चुनावी वैधता दी, बल्कि बाद के संविधान-निर्माण में मुस्लिम सहभागिता का एक तर्क भी उपलब्ध कराया.

1946 के बिहार चुनाव ने साफ़ कर दिया कि स्वतंत्रता-पूर्व आख़िरी चुनौतियाँ अब संसदीय बहसों से जा कर समुदाय-आधारित पहचान राजनीति में बदल गई हैं. कांग्रेस की व्यापक सामाजिक-आधार रणनीति और मुस्लिम लीग की सामुदायिक-नियोजित मतदान शक्ति, दोनों ने मिलकर उपमहाद्वीप की राजनीतिक धारा को विभाजन की ओर धकेलने में निर्णायक भूमिका निभाई.

बिहार का परिदृश्य बताता है कि जहाँ सामान्य रूप से कांग्रेस सामाजिक-आर्थिक एजेंडे के जरिए जनसमर्थन जुटाती रही, वहीं मुस्लिम लीग ने धार्मिक-सामुदायिक पहचान से वोट बैंक तैयार कर लिया. यह राजनैतिक मल्लयुद्ध आखिरकार 1947 के विभाजन में परिणत हुआ.

इतिहास के संदर्भ में 1946 की यह लड़ाई न केवल चुनावी टक्कर थी, बल्कि उसमें भविष्य के राष्ट्र-निर्माण और बहुसांस्कृतिक सहअस्तित्व की जद्दोजहद भी छिपी थी.

(लेखक आवाज द वाॅयस के एवी संपादक हैं)