डॉ. फ़िरदौस ख़ान

डॉ. फ़िरदौस ख़ान

हिन्दी साहित्य में उस कविता को समकालीन कविता कहा जाता है, जिसमें समकालीन समाज की परिस्थितियों का जीवंत चित्रण मिलता है. समकालीन कविता का समय सामान्यत: 1980से वर्तमान तक माना जाता है. समकालीन कविता का कोई एक जनक नहीं था, बल्कि यह कवियों के सामूहिक प्रयास से अस्तित्व में आई और विकसित हुई. इसके प्रमुख कवियों में त्रिलोचन शास्त्री, वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’, कुँवर नारायण, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, कुमार विकल और आलोक धन्वा आदि शामिल हैं.

नई कविता और अकविता की तरह समकालीन कविता में भी काव्य के पारम्परिक सिंद्धांतों का पालन करना अनिवार्य नहीं है. यह कविता छन्द, लय और भाषा के नियमों से मुक्त है. इसमें कवि अपनी इच्छानुसार काव्य का सृजन करता है. इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, बल्कि यह समाज की विसंगतियों पर प्रहार करती है. यह समाज के यथार्थ का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करती है. इसके विषयों में समाज प्रमुख रूप से शामिल है. इसलिए इसके कवि मानवीय सरोकार, स्त्रीवाद, वंचित लोग, भेदभाव, कुरीतियों, पर्यावरण, भ्रष्टाचार और राजनीति आदि पर स्वर मुखर करते हैं. यह मानवीय जीवन के लगभग सभी पक्षों को प्रस्तुत करती है. इसकी भाषा भी सरल और सहज है. इसमें जनभाषा के शब्दों की भरमार है. इसमें शब्दों के सौन्दर्य से अधिक अपनी बात कहने पर अधिक बल दिया जाता है अर्थात बिना किसी भूमिका के यथार्थ को स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया जाता है.

ये कविताएं अधिकतर पारम्परिक कविताओं की तुलना में संक्षित होती हैं. अपने विषय के अनुरूप ये गागर में सागर भरने के समान हैं. ऐसा नहीं है कि सभी समकालीन कविताएं छोटी अथवा संक्षिप्त होती हैं. इन कविताओं पर कोई सिद्धांत या नियम लागू नहीं होता है, इसलिए ये कवि की इच्छानुसार लम्बी भी हो सकती हैं. इनमें भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बिम्बों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है.

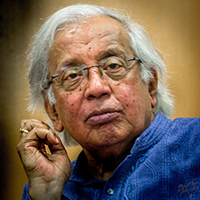

त्रिलोचन शास्त्री

त्रिलोचन शास्त्री

त्रिलोचन शास्त्री हिन्दी साहित्य की समकालीन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि, गीतकार, कहानीकार और पत्रकार थे. उन्हें आधुनिक हिन्दी कविता की प्रगतिशील ‘त्रयी’ के तीन स्तम्भों में से एक माना जाता है. इस त्रयी में नागार्जुन और केदारनाथ सिंह भी शामिल हैं. त्रिलोचन शास्त्री कई भाषाओं के ज्ञाता थे. उन्होंने लेखन में प्रयोगधर्मिता का भरपूर समर्थन किया. उन्होंने जहां प्रगतिशील कविताएं लिखीं, वहीं चतुष्पदी काव्य की भी रचना की. चतुष्पदी काव्य अंग्रेज़ी सॉनेट का हिन्दी रूप है. इसलिए उन्हें हिन्दी कविता में सॉनेट का जनक कहा जाता है. इसके लिए उन्होंने रोला छन्द का प्रयोग किया. बानगी देखें-

नव वसंत खिला जब भाग्य सा,

भुवन में तब जीवन आ गया,

गगन ने उसको अपनाव से,

अतुल गौरव से, अपना किया.

उनकी प्रमुख कृतियों में धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरधान, तुम्हें सौंपता हूँ, मेरा घर, चैती, अनकहनी भी कुछ कहनी है, जीने की कला (कविता संग्रह), देशकाल (कहानी संग्रह) और दैनंदिनी (डायरी) प्रमुख हैं. उन्होंने प्रभाकर, वानर, हंस, आज, समाज आदि पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन भी किया.

उन्होंने कवि और पत्रकार दोनों ही रूपों में समाज के वंचित लोगों और मेहनतकशों के अधिकारों की बात कही और उनके स्वर को मुखर किया. उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश हिन्दी समिति पुरस्कार, हिन्दी संस्थान सम्मान, मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार, सुलभ साहित्य अकादमी सम्मान और भारतीय भाषा परिषद सम्मान आदि शामिल हैं.

वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’

वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’

वैद्यनाथ मिश्र ‘नागार्जुन’ हिन्दी साहित्य की प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और अनुवादक थे. उन्होंने हिन्दी के साथ-साथ अपनी मातृभाषा मैथिली में भी साहित्य रचा. उन्होंने हिन्दी में अपने उपनाम ‘नागार्जुन’ और मैथिली में ‘यात्री’ उपनाम से रचनाएं लिखीं.

उनकी प्रमुख कृतियों में युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, हज़ार-हज़ार बाँहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रत्नगर्भ, ऐसे भी हम क्या! ऐसे भी तुम क्या!!, आख़िर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस ग़ुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेत में (कविता संग्रह), भस्मांकुर, भूमिजा (प्रबंध काव्य), रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नयी पौध, बाबा बटेसरनाथ, वरुण के बेटे, दुखमोचन, कुंभीपाक, हीरक जयन्ती, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, गरीबदास (उपन्यास) और आसमान में चन्दा तेरे (कहानी संग्रह), हिमालय की बेटियाँ (निबंध संग्रह) और एक व्यक्ति एक युग (संस्मरण) शामिल हैं.

उनकी रचनाओं में समाज के पीड़ित, शोषित, दलित और श्रमिक वर्ग के संघर्षों का जीवंत चित्रण है. उन्होंने लोकभाषा में लिखा. उन्होंने संस्कृत के साथ-साथ अन्य स्थानीय भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया. उनके काव्य में प्रकृति के नैसर्गिक सौन्दर्य का चित्रण भी है. उनकी कविता का एक अंश देखें-

अमल धवल गिरि के शिखरों पर,

बादल को घिरते देखा है.

छोटे-छोटे मोती जैसे

उसके शीतल तुहिन कणों को,

मानसरोवर के उन स्वर्णिम

कमलों पर गिरते देखा है,

बादल को घिरते देखा है.

तुंग हिमालय के कंधों पर

छोटी-बड़ी कई झीलें हैं,

उनके श्यामल नील सलिल में

समतल देशों से आ-आकर

पावस की ऊमस से आकुल

तिक्त-मधुर विष-तंतु खोजते

हंसों को तिरते देखा है.

बादल को घिरते देखा है.

केदारनाथ सिंह

केदारनाथ सिंह

केदारनाथ सिंह समकालीन प्रगतिशील कविता के सुप्रसिद्ध कवि और लेखक थे. उनकी काव्य यात्रा एक गीतकार के रूप में प्रारम्भ हुई थी. वे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ द्वारा प्रकाशित ‘तीसरा सप्तक’ के कवियों में शामिल थे. उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रतीक, बिम्ब और उपमानों का कुशलता से प्रयोग करते हुए जटिल विषय को भी सरलता से व्यक्त किया है. उनकी कविताओं में मानवीय जीवन की संवेदनाएं और संघर्ष झलकता है. उनकी एक रचना देखें-

झरने लगे नीम के पत्ते

बढ़ने लगी उदासी मन की,

उड़ने लगी बुझे खेतों से

झुर-झुर सरसों की रंगीनी,

धूसर धूप हुई मन पर ज्यों—

सुधियों की चादर अनबीनी,

दिन के इस सुनसान पहर में

रुक-सी गई प्रगति जीवन की .

साँस रोक कर खड़े हो गए

लुटे-लुटे-से शीशम उन्मन,

चिलबिल की नंगी बाँहों में

भरने लगा एक खोयापन,

बड़ी हो गई कटु कानों को

'चुर-मुर' ध्वनि बाँसों के वन की .

थक कर ठहर गई दुपहरिया,

रुक कर सहम गई चौबाई,

आँखों के इस वीराने में —

और चमकने लगी रुखाई,

प्रान, आ गए दर्दीले दिन,

बीत गईं रातें ठिठुरन की.

उनकी प्रमुख कृतियों में अभी बिल्कुल अभी, ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएँ, बाघ, तालस्ताय और साइकिल, सृष्टि पर पहरा (काव्य-संग्रह) और कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब-विधान, मेरे समय के शब्द, क़ब्रिस्तान में पंचायत (गद्य) हैं. इसके अलावा उन्होंने ताना-बाना (आधुनिक भारतीय कविता से एक चयन), समकालीन रूसी कविताएँ, कविता दशक, साखी (अनियतकालिक पत्रिका), शब्द (अनियतकालिक पत्रिका) का सम्पादन किया. उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

कुँवर नारायण

कुँवर नारायण

कुँवर नारायण समकालीन कविता के सुप्रसिद्ध कवि, आलोचक और अनुवादक थे. वे नई कविता आन्दोलन के अग्रदूत और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ‘अज्ञेय’ द्वारा प्रकाशित ‘तीसरा सप्तक’ के कवियों में से एक थे. उनकी कविताएं मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और अनुभूतियों से परिपूर्ण हैं. उन्होंने अपनी कविताओं में जनजीवन के विभिन्न रंगों और पक्षों का चित्रण किया है. उनकी एक कविता देखें-

उदासी भी

एक पक्का रंग है जीवन का

उदासी के भी तमाम रंग होते हैं

जैसे

फ़क्कड़ जोगिया

पतझरी भूरा

फीका मटमैला

आसमानी नीला

वीरान हरा

बर्फ़ीला सफ़ेद

बुझता लाल

बीमार पीला

कभी-कभी धोखा होता

उल्लास के इंद्रधनुषी रंगों से खेलते वक़्त

कि कहीं वे

किन्हीं उदासियों से ही

छीने हुए रंग तो नहीं हैं ?

उनकी प्रमुख कृतियों में चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश : हम-तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, हाशिए के बहाने, कविता के बहाने (कविता संग्रह), आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने (खंड काव्य) आकारों के आसपास (कहानी संग्रह), आज और आज से पहले, मेरे साक्षात्कार, साहित्य के कुछ अन्तर्विषयक संदर्भ (समीक्षा विचार), कुँवर नारायण-संसार, कुँवर नारायण उपस्थिति (लेख संग्रह) और कुँवर नारायण चुनी हुई कविताएँ, कुँवर नारायण- प्रतिनिधि कविताएँ आदि शामिल हैं. उन्हें ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय कबीर सम्मान, शलाका सम्मान और पद्मभूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया.

अशोक वाजपेयी

अशोक वाजपेयी

अशोक वाजपेयी समकालीन काव्य के एक प्रमुख कवि, निबंधकार, आलोचक और अनुवादक हैं. उनके लेखन में कलात्मकता का गहरा प्रभाव है. उनकी रचनाओं में जीवन के खट्टे-मीठे अनुभव हैं. उनमें जिजीविषा है. उनकी कविता का एक अंश देखें-

मौसम बदले, न बदले

हमें उम्मीद की

कम से कम

एक खिड़की तो खुली रखनी चाहिए.

शायद कोई गृहिणी

वसंती रेशम में लिपटी

उस वृक्ष के नीचे

किसी अज्ञात देवता के लिए

छोड़ गई हो

फूल-अक्षत और मधुरिमा.

हो सकता है

किसी बच्चे की गेंद

बजाय अनंत में खोने के

हमारे कमरे में अंदर आ गिरे और

उसे लौटाई जा सके

उनके काव्य संग्रहों में शहर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, अगर इतने से, तत्पुरुष, कहीं नहीं वहीं, बहुरि अकेला, थोड़ी-सी जगह, घास में दुबका आकाश, आविन्यों, जो नहीं है, अभी कुछ और, समय के पास समय, कहीं कोई दरवाज़ा, दुःख चिट्ठीरसा है, पुनर्वसु, विवक्षा, इस नक्षत्रहीन समय में, कम से कम, हार-जीत आदि शामिल हैं. उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, कबीर सम्मान आदि से सम्मानित किया गया.

मंगलेश डबराल

मंगलेश डबराल

मंगलेश डबराल भी एक चर्चित समकालीन कवि और लेखक थे. उनकी रचनाओं में समाज के वंचित और विस्थापित लोगों की पीड़ा झलकती है. उन्होंने लोक जीवन की विसंगतियों को सरल और सशक्त भाषा में व्यक्त किया. उनकी भाषा में प्रवाह है. उनकी कविता का एक अंश देखें-

इन ढलानों पर वसंत आएगा

हमारी स्मृति में

ठंड से मरी हुई इच्छाओं को

फिर से जीवित करता

धीमे-धीमे धुँधुवाता ख़ाली कोटरों में

घाटी की घास फैलती रहेगी रात को

ढलानों से मुसाफ़िर की तरह

गुज़रता रहेगा अँधकार...

उनकी प्रमुख कृतियों में पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है और नये युग में शत्रु लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन (गद्य संग्रह) और एक बार आयोवा यात्रावृत्त शामिल हैं. वे अनेक पत्र-पत्रिकाओं में सम्पादक भी रहे.

(लेखिका शायरा, कहानीकार व पत्रकार हैं)