ज़ाहिद ख़ान

मजाज़ का दौर मुल्क की आज़ादी की जद्दोजहद का दौर था. बरतानवी हुकूमत की साम्राज्यवादी नीतियों और सामंतवादी निज़ाम से मुल्क में रहने वाला हर बाशिंदा परेशान था. मजाज़ की नज़्म ‘आवारा’ पूरी एक नस्ल की बेचैनी की नज़्म बन गई. ‘आवारा’ पर यदि ग़ौर करें, तो इस नज़्म की इमेजरी और काव्यात्मकता दोनों रूमानी है, लेकिन उसमें एहतिजाज और बग़ावत के सुर भी हैं. यही वजह है कि यह नौजवानों की पंसदीदा नज़्म बन गई.आज भी यह नज़्म नौजवानों को अपनी ओरउसी तरह आकर्षित करती है.

शहर की रात और मैं नाशाद ओ नाकारा फिरूँ

जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूँ.

मजाज़ लखनवी

‘आवारा’ पर उस दौर की नई पीढ़ी ही अकेले फ़िदा नहीं थी, मजाज़ के साथी शायर भी इस नज़्म की तारीफ़ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए.उनके जिगरी दोस्त अली सरदार जाफ़री ने लिखा है, ‘‘यह नज़्म नौजवानों का ऐलान-नामा थी और ‘आवारा’ का किरदार उर्दू शायरी में बग़ावत और आज़ादी का पैकर बनकर उभर आया है.’’ यक़ीन न हो, तो नज़्म के इन अशआर पर ख़ुद ही नज़र डालिए—

ले के इक चंगेज़ के हाथों से ख़ंजर तोड़ दूँ

ताज पर उस के दमकता है जो पत्थर तोड़ दूँ.

इस नज़्म के अलावा मजाज़ की ‘शहर-ए-निगार’, ‘एतिराफ़’ वगैरह नज़्मों का भी कोई जवाब नहीं.ख़ास तौर पर जब वे अपनी नज़्म ‘नौ-जवान से’ में नौजवानों को ख़िताब करते हुए कहते,

जलाल-ए-आतिश-ओ-बर्क़-ओ-सहाब पैदा कर

अजल भी काँप उठे वो शबाब पैदा कर

तू इंक़लाब की आमद का इंतिज़ार न कर

जो हो सके तो अभी इंक़लाब पैदा कर

तो यह नज़्म, नौजवानों में एक जोश, नया जज़्बा पैदा करती थी.उनमें अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुज़रने का जज़्बा जाग उठता था. वे अपने वतन पर मर मिटने को तैयार हो जाते थे.मजाज़ अंग्रेज़ी साम्राज्यवाद और देशी सामंतवाद दोनों को ही अपना दुश्मन समझते थे.उनकी नज़र में दोनों ने ही इंसानियत को एक समान नुकसान पहुँचाया है.मजाज़ ने अपनी नज़्मों में अंग्रेज़ी हुकूमत के हर तरह के ज़ुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की-

बोल! अरी ओ धरती बोल!

राज सिंघासन डाँवाडोल

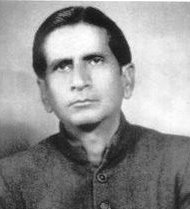

कैफ़ी आज़मी

कैफ़ी आज़मी

शायर, नग़मा निगार कैफ़ी आज़मी को कौन नहीं जानता. उन्होंने भी अपने अदब के ज़रिए इंसान के हक़, हुक़ूक़ और इंसाफ़ की लंबी लड़ाई लड़ी.मुल्क की साझा संस्कृति को अवाम तक पहुॅंचाया.अपनी नज़्मों से प्रतिरोध की आवाज़ बुलंद की.

कैफ़ी आज़मी किसानों और कामगारों की सभाओं में जब अपनी नज़्म पढ़ते, तो लोग आंदोलित हो जाते थे.ख़ास तौर से जब वे अपनी डेढ़ सौ अश'आर की मस्नवी ‘ख़ानाजंगी’ सुनाते, तो हज़ारों लोगों का मजमा इसे दम साधे सुनता रहता.कैफ़ी आज़मी ने बरतानवी साम्राजियत, सामंतशाही, सरमायेदारी और साम्प्रदायिकता के ख़िलाफ़ जमकर लिखा.तहरीक—ए—आज़ादी के दौरान अंडरग्राउंड रह चुके कैफ़ी ने साम्राज्यवाद का खुलकर विरोध किया.‘तरबियत‘ शीर्षक कविता में वे लिखते हैं,

लुटने वाला है दम भर में हुकूमत का सुहाग

लगने ही वाली है जेलों, दफ़्तरों, थानों में आग

मिटने ही वाला है ख़ूॅं—आशाम देवज़र का राज

आने ही वाला है ठोकर में उलट कर सर से ताज

कैफ़ी आज़मी ने अपनी शायरी की इब्तिदा रूमानी ग़ज़लों से की, लेकिन बाद में वे पूरी तरह से नज़्मों की ओर आ गए.मुल्क की आज़ादी की तहरीक में उन्होंने वतन—परस्ती में डूबी इंक़लाबी नज़्में लिखीं.इसके एवज़ में उन्हें कई पाबंदियॉं और तकलीफ़ें भी झेलनी पड़ीं.लेकिन उन्होंने अपने बग़ावती तेवर नहीं बदले.

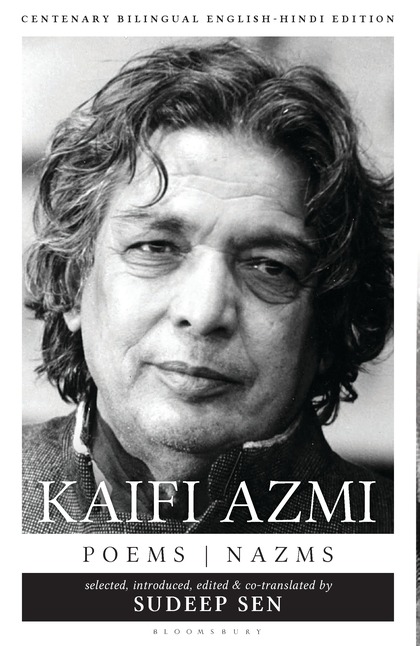

मजरूह सुल्तानपुरी

मजरूह सुल्तानपुरी

मजरूह सुल्तानपुरी मुशायरों के कामयाब शायर थे.खु़श—गुलू होने की वजह से जब वे तरन्नुम में अपनी ग़ज़ल पढ़ते, तो श्रोता झूम उठते थे.मजरूह की एक नहीं, ऐसी कई ग़ज़लें हैं जिनमें उन्होंने समाजी और सियासी मौजू़आत को कामयाबी के साथ उठाया है.

इनमें उनके बग़ावती तेवर देखते ही बनते हैं.मुल्क की आज़ादी की तहरीक में ये ग़ज़लें, नारों की तरह इस्तेमाल हुईं.

सितम को सर-निगूॅं, जालिम को रुसवा हम भी देखेंगे

चल ऐ अज़्म—ए—बग़ावत चल, तमाशा हम भी देखेंगे

मजरूह सुल्तानपुरी की शुरूआती दौर की ग़ज़लों पर आज़ादी के आंदोलन का साफ़ असर दिखाई देता है.ये ग़ज़लें सीधे-सीधे अवाम को संबोधित करते हुए लिखी गई हैं.

आह—ए-जां-सोज़ की महरूमी-ए-तासीर न देख

हो ही जाएगी कोई जीने की तद्बीर न देख

देख ज़िंदॉं से परे, रंग—ए-चमन, जोश—ए-बहार

रक्स करना है तो फिर पांव की ज़ंजीर न देख

अवामी मुशायरों में तरक़्क़ी—पसंद शायर जब इस तरह की ग़ज़लें और नज़्में पढ़ते थे, तो पूरा माहौल मुल्क की मोहब्बत से सराबोर हो जाता था.अप्रत्यक्ष तौर पर ये अवामी मुशायरे अवाम को बेदार करने का काम करते थे.शायरी उन पर गहरा असर करती.

तक़दीर का शिकवा बेमानी, जीना ही तुझे मंज़ूर नहीं

आप अपना मुक़द्दर बन न सके, इतना तो कोई मजबूर नहीं

लंबे संघर्षों के बाद जब मुल्क आज़ाद हुआ, तो मजरूह सुल्तानपुरी ने इस आज़ादी का इस्तिक़बाल करते हुए लिखा,

अहद—ए-इंक़लाब आया, दौर—ए-आफ़ताब आया

मुन्तज़िर थीं ये आंखें जिसकी एक ज़माने से

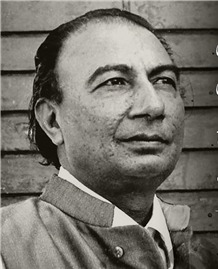

साहिर लुधियानवी

साहिर लुधियानवी

साहिर लुधियानवी का इब्तिदाई दौर, देश की आज़ादी के संघर्षों का दौर था.देश के सभी लेखक, कलाकार और संस्कृतिकर्मी अपनी रचनाओं एवं कला के ज़रिए आज़ादी का अलख जगाए हुए थे.

गोया कि साहिर भी अपनी शायरी से यही काम कर रहे थे.उनकी एक नहीं कई ग़ज़लें हैं, जो अवाम को अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने की आवाज़ देती हैं.एक ग़ज़ल में वे कहते हैं,

सरकश बने हैं गीत बग़ावत के गाये हैं

बरसों नए निज़ाम के नक़्शे बनाये हैं

साहिर लुधियानवी की शुरुआती नज़्में यदि देखें, तो दीगर इंक़लाबी शायरों की तरह उनकी नज़्मों में भी ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ एक ग़ुस्सा, एक आग है.साहिर की एक नहीं, कई ऐसी नज़्में हैं, जो उस वक़्त वतन—परस्त नौजवानों को आंदोलित करती थीं.नौजवान इन नज़्मों को गाते हुएगिरफ़्तार हो जाते थे.

तुमने जिस ख़ून को मक़्तल में दबाना चाहा

आज वह कूचा-ओ-बाज़ार में आ निकला है

ग़ुलाम हिन्दोस्तान में एक तरफ क्रांतिकारी अपनी सशस्त्र गतिविधियों से क्रांति का अलख जगाए हुए थे, तो दूसरी ओर पत्रकार, अफ़साना—निगार, शायर इन क्रांतिकारी गतिविधियों को वैचारिक धार दे रहे थे.अंग्रेज़ हुकूमत के लाख दमन और पाबंदियों के बावजूद, उन्होंने अपने हथियार नहीं छोड़े थे.

जितनी पाबंदियां लगतीं, उनके लेखन में और भी ज़्यादा निखार आता.वे उतने ही ज़्यादा मुखर हो जाते.अपने मुल्क के लिए कुछ करने का जज़्बा ऐसा था कि वे हर ख़तरे को उठाने के लिए तैयार रहते थे. साहिर अपनी एक ग़ज़ल में लिखते हैं,

लब पे पाबन्दी तो है, एहसास पर पहरा तो है

फिर भी अहल—ए-दिल को एहवाल—ए-बशर कहना तो है

लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘

लेखक के बारे में : भारतीय साहित्य में चले प्रगतिशील आंदोलन पर लेखक, पत्रकार ज़ाहिद ख़ान का विस्तृत कार्य है. उनकी कुछ अहम किताबों की फ़ेहरिस्त इस तरह है-‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’, ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक की रहगुज़र’, ‘तहरीक-ए-आज़ादी और तरक़्क़ीपसंद शायर’ और ‘आधी आबादी अधूरा सफ़र’. ज़ाहिद ख़ान ने कृश्न चंदर के ऐतिहासिक रिपोर्ताज ‘पौदे’, अली सरदार जाफ़री का ड्रामा ‘यह किसका ख़ून है’ और हमीद अख़्तर की किताब ‘रूदाद-ए-अंजुमन’ का उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण किया है. ‘

शैलेन्द्र हर ज़ोर-ज़ुल्म की टक्कर में’ और ‘बलराज साहनी एक समर्पित और सृजनात्मक जीवन’ किताबों का संपादन भी उनके नाम है. उनकी चर्चित किताब ‘तरक़्क़ीपसंद तहरीक के हमसफ़र’ मराठी और उर्दू ज़़बान में अनुवाद हो, प्रकाशित हो चुकी हैं. इस किताब के लिए उन्हें ‘मध्य प्रदेश हिन्दी साहित्य सम्मेलन’ के ‘वागीश्वरी पुरस्कार’ से भी नवाज़ा गया.