.jpeg) एमडी मुदस्सिर अशरफ

एमडी मुदस्सिर अशरफ

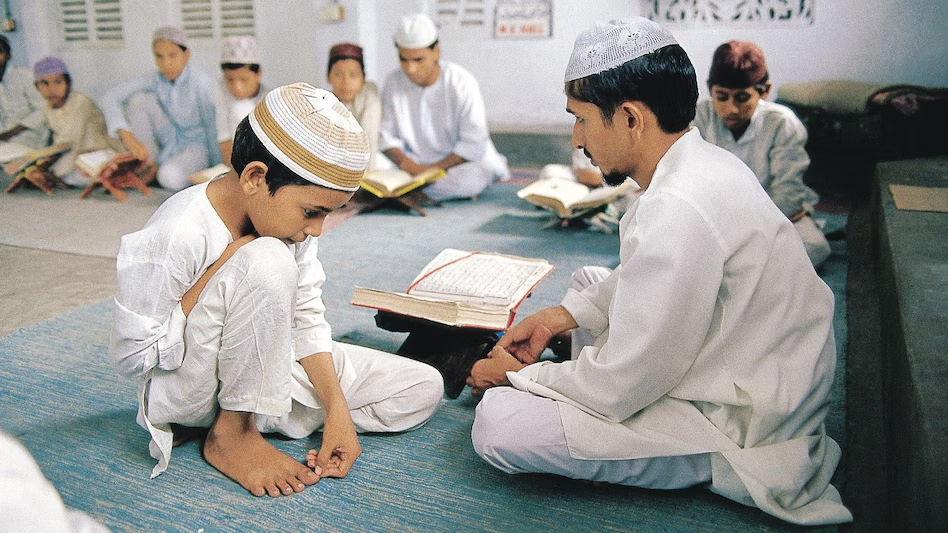

मदरसा या मकतब का सीधा सा मतलब है स्कूल. मूलतः, यह धर्म-तटस्थ और पूरी तरह से शिक्षा-केंद्रित होना चाहिए. जब सल्तनत काल में दिल्ली में पहली बार ऐसा कोई संस्थान स्थापित किया गया था, तो यह एक आदर्श स्कूल था जो सभी के लिए खुला था.

सदियों से, यह मुस्लिम धार्मिक शिक्षा का गढ़ बनकर रह गया, और वह भी केवल समाज के निचले तबके के लिए. केवल धार्मिक विषयों तक सीमित होने के कारण, मदरसे अप्रासंगिक हो गए और आज मदरसा आधुनिकीकरण एक सामुदायिक चिंता और सरकारी कार्यक्रम दोनों है. हालाँकि, मदरसों के आधुनिकीकरण को उसके समग्र संदर्भ, ऐतिहासिक और समकालीन, दोनों को समझे बिना नहीं समझा जा सकता.

यहाँ तक कि 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, इस्लाम के अनुयायियों ने संस्कृति, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और बौद्धिक विकास के क्षेत्र में अनुकरणीय प्रगति की. उन्होंने न केवल धार्मिक अध्ययन के सिद्धांत प्रस्तुत किए, बल्कि चिकित्सा, प्रकाशिकी, भाषा विज्ञान और बहु-विषयक अनुसंधान जैसे सर्वकालिक आधुनिक विषयों के सिद्धांत भी स्थापित किए. यहाँ तक कि संस्कृत, फ़ारसी और यूनानी भाषाओं से अनुवाद भी इतनी उत्कृष्ट कुशलता और कुशलता से किया जाता था कि इससे ज्ञान और विद्वता प्रदान करने की एक ठोस नींव तैयार हुई.

बगदाद का बैतुल हिक्मा (ज्ञान और बुद्धिमता प्राप्त करने की अकादमी) दुनिया भर में प्रसिद्ध हो गया और विभिन्न महाद्वीपों से छात्रों को आकर्षित किया. अल-ख़्वारिज़्मी (बीजगणित के संस्थापक) और इब्न अल-हैथम (प्रकाशिकी के अग्रदूत) जैसे अद्वितीय मुस्लिम विद्वान मुसलमानों के इस स्वर्ण युग के प्रतीक हैं.

इसी काल में मदरसे या मदरसे स्थापित किए गए. मुख्य रूप से धार्मिक ज्ञान को दिशा देने और उसे सुदृढ़ करने के लिए, ये मदरसे बैतुल हिक्मा से बौद्धिक कठोरता उधार लेते थे जो खुलेपन और मुक्त बौद्धिक अन्वेषण के लिए समर्पित थे.

जब अरब भूमि मंगोलों द्वारा तबाह की जा रही थी, तो विद्वानों को मध्य एशिया और फिर भारत में सुरक्षित शरण मिली. भारत हमेशा विद्वानों और सभी प्रकार की संस्कृतियों और धार्मिक प्रथाओं के लिए खुला रहा. जल्द ही, मदरसों – जो धार्मिक और वैज्ञानिक शिक्षा के अरब और तुर्की सेल्जुक मॉडल का मिश्रण थे – को एक नया ठिकाना और देशव्यापी छात्रवृत्ति मिल गई.

सल्तनत काल (प्रथम सुल्तान, शाहबुद्दीन मोहम्मद गोरी, 1203-1206 के समय से) के दौरान, मदरसे धार्मिक-सह-न्यायिक अधिकारियों, नौकरशाहों और यहाँ तक कि गणित और विज्ञान जैसे अन्य विषयों के विद्वानों को तैयार करने के केंद्र बन गए. गोरी ने इस्लामी संस्कृति और ज्ञान के प्रसार के लिए अजमेर में एक मदरसा स्थापित किया. ऐतिहासिक स्रोत "ताजुल मसीर" में मोहम्मद गोरी द्वारा अजमेर में मदरसों की स्थापना का उल्लेख है.

बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक (1206-1210) और सुल्तान अल्तमश (1210-1236) ने दिल्ली, बदायूँ और आसपास के अन्य क्षेत्रों में मस्जिदों और मदरसों की स्थापना की. सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद (1246-1266) ने इस गति को और बढ़ाया और उनके मंत्री बलबन ने उनके सम्मान में मदरसा-ए-नासिरिया नामक एक प्रसिद्ध मदरसा की स्थापना की. अलाउद्दीन खिलजी (1266-1287) को समर्पित एक मदरसा स्थापित किया गया, जिसे दिल्ली में मदरसा मकबरा-ए-अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जाना गया. मदरसे में पानी की आपूर्ति के लिए पास में ही "हौज़-ए-ख़ास" नामक एक कुआँ भी बनवाया गया.

सुल्तान फ़िरोज़ तुगलक (1351-1388) ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और भी महत्वपूर्ण प्रयास किए. ऐसा माना जाता है कि उनके दरबार में ज़ियाउद्दीन बरनी, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, काज़ी अब्दुल कादिर और अज़ीज़ुद्दीन खालिद ख़ानी जैसे प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी एकत्रित हुए, जिन्होंने धर्मशास्त्र और इस्लामी न्यायशास्त्र पर कई रचनाएँ लिखीं. उन्होंने पूरे देश में मदरसों की स्थापना की.

सिकंदर लोधी (1489-1517) स्वयं एक प्रतिष्ठित विद्वान थे और उनका शैक्षिक योगदान, जो दुर्भाग्य से इतिहास के गर्त में दब गया, इतना आदर्श है कि इसने बाद के समय में नवीनतम और सुसज्जित मदरसों की नींव रखी. एक प्रसिद्ध मुहद्दिस अब्दुल हक ने बताया कि सिकंदर लोधी ने मदरसों में शिक्षा देने के लिए अरब, फारस और मध्य एशिया से शिक्षकों को नियुक्त किया था. उन्होंने मथुरा और आगरा में भी मदरसे स्थापित किए. यह ध्यान देने योग्य है कि आगरा का मदरसा एक ऐसा स्थान था जहाँ गैर-मुस्लिम भी फारसी में दक्षता प्राप्त करते थे. उन्होंने जौनपुर, अहमदाबाद, बिहारशरीफ, गुलबर्गा, बीदर, मांड, दौलताबाद और बंगाल के कई क्षेत्रों में और मदरसे स्थापित किए. जौनपुर का मदरसा इन उल्लेखनीय संस्थानों में से एक था. इसे आमतौर पर "भारत का शिराज" कहा जाता है.

इन सभी संस्थानों ने, दोहराने की आवश्यकता नहीं, एक तर्कसंगत पाठ्यक्रम के आधार पर एक शिक्षा मॉडल विकसित किया. इन स्कूलों में तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कविता, इतिहास, भूगोल, कुरानिक अध्ययन, न्यायशास्त्र (फ़िक़्ह) और इस्लामी कानून सहित विविध विषय पढ़ाए जाते थे. कुछ मदरसे कला और शिल्प की शिक्षा और ओटोमन साम्राज्य के मदरसों और यूरोप के स्कूलों के साथ अपने आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी जाने जाते थे. उस समय 'एशिया' के आधे हिस्से से छात्र इन संस्थानों में पढ़ते थे.

इनमें से अधिकांश मदरसों को धार्मिक अनुदानों द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी. ये मदरसे मुफ़्त में दी गई ज़मीनों पर किराए पर स्थापित किए गए थे और 19वीं सदी के अंत तक हर बड़े शहर में मौजूद थे. इनका संचालन अखुंद (प्रधानाचार्य), मुदर्रिस (शिक्षक) और मुतवल्ली (प्रबंधक) द्वारा किया जाता था. छात्रों को मुफ़्त आवास और भोजन दिया जाता था. केवल संपन्न छात्र ही ट्यूशन फीस देते थे, और गरीब छात्र स्कूल के लिए काम करते थे और कॉलेज के धर्मार्थ संस्थान से वित्तीय सहायता प्राप्त करते थे. इन मदरसों ने भारतीय शहरों को गणित, विज्ञान, चिकित्सा, संस्कृति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में समृद्ध बनाया.

ये मदरसे फ़िक़्ह (क़ुरान, हदीस और इन दोनों पर प्रारंभिक टिप्पणियों के इर्द-गिर्द न्यायशास्त्र की पद्धतियाँ) यानी इस्लामी न्यायशास्त्र के विवरणों पर केंद्रित थे, जब तक कि 16वीं शताब्दी में मुग़ल सम्राट अकबर ने दर्शनशास्त्र, तर्कशास्त्र और अन्य "तर्कसंगत विषयों" (मक़ुलत) की शुरुआत नहीं की.

तब तक, मदरसा संस्था धीरे-धीरे आधुनिकीकरण के दौर से गुज़र रही थी और किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान की सभी प्रचलित धाराओं को आत्मसात कर रही थी - जैसे भारत में, वे धर्म और विज्ञान को पढ़ाने और समझाने के दक्षिण भारतीय तरीके को अपनाते थे; उत्तर भारत में, यह एक उत्तर भारतीय दृष्टिकोण था.

हालाँकि, मुगलों के कमजोर पड़ने और प्रशासन के ढीले पड़ने, और कभी-कभी शाही सहायता भी बंद हो जाने के कारण गतिरोध भी शुरू हो गया. इसके अलावा, भ्रष्टाचार भी व्याप्त हो गया, और मुआवल्लियों ने इन शिक्षा केंद्रों को बड़े पैमाने पर निजी लाभ के लिए दान इकट्ठा करने के केंद्रों में बदल दिया. ये सभी संस्थान, जो कभी दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित करते थे और जिनके बारे में माना जाता था कि उन्होंने पश्चिम में ज्ञानोदय के युग की शुरुआत की थी, अंधकार में डूब गए. अब वे केवल धर्मशास्त्र पढ़ाते थे.

18वीं शताब्दी में, शाह वलीउल्लाह और मुल्ला निज़ामुद्दीन जैसे सुधारवादियों ने मदरसों में वैज्ञानिक शिक्षा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन समाज के रूढ़िवादी तत्वों के विरोध के कारण असफल रहे.

19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ, स्थानीय भाषा और मदरसा शिक्षा को अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया. ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1832 में अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में पत्राचार की आधिकारिक भाषा के रूप में फ़ारसी के स्थान पर अंग्रेज़ी को लागू कर दिया. राज्य द्वारा नियुक्त क़ाज़ियों और उलेमाओं की जगह ब्रिटिश क़ानून में प्रशिक्षित न्यायाधीशों ने ले ली. मुस्लिम क़ानून का अनुप्रयोग व्यक्तिगत मामलों तक ही सीमित था, हालाँकि शरिया को किसी भी मुग़ल शासक द्वारा या उससे भी पहले पूरी तरह से लागू नहीं किया गया था. मदरसों ने धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खो दी.

वर्तमान

मदरसों (या मुसलमानों में शिक्षा) के आधुनिकीकरण की दिशा में पहला बड़ा कदम मदरस-उल-उलूम मुसलमान-ए-हिंद या मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी – जो आज तक भारतीय मुसलमानों के सबसे प्रमुख शिक्षा सुधारक हैं. यह 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ और उन मुसलमानों के बीच आधुनिक, वैज्ञानिक और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का प्रसार किया जो उस समय सामाजिक सामंतवाद और घिसी-पिटी धर्मशास्त्र में फँसे हुए थे.

हालांकि, समाज और पारंपरिक उलेमाओं के दबाव और खींचतान ने विश्वविद्यालय के प्रभाव को सीमित रखा. इसने कई तरह से समाज और मदरसों के सुधार में भी मदद की है.

1986 तक, तत्कालीन सरकार इन मदरसों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती थी. शाहबानो मामले जैसी घटनाओं ने मदरसों के कामकाज पर नई रोशनी डाली और यह भी बताया कि कैसे इन मदरसों के छात्रों की सोच उन्हें केवल कुछ उच्च पदस्थ मौलवियों या स्वार्थी राजनेताओं के बहकावे में आने के लिए उपयुक्त बनाती है.

मदरसों के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि गरीब परिवारों के लिए मदरसे अक्सर एकमात्र विकल्प होते थे और उर्दू, अरबी और कुरान की याद (हिफ़्ज़) पर केंद्रित पुराने पाठ्यक्रमों से बंधे रहते थे. विज्ञान, गणित, अंग्रेजी और तकनीकी कौशल का सीमित ज्ञान रोज़गार की संभावना को कम करता है. 2006 तक, प्राथमिक विद्यालयों के केवल 9.39% बच्चे मदरसों में जाते थे, जिनमें से 90% से ज़्यादा निम्न-आय वाले परिवारों से थे. ज़्यादातर छात्र आर्थिक तंगी के कारण 20 की उम्र तक पढ़ाई छोड़ देते हैं और छोटी-मोटी नौकरियों के लिए केरल, जयपुर या जोधपुर जैसे शहरों में पलायन कर जाते हैं.

विभिन्न सर्वेक्षण एजेंसियों के अनुमान के अनुसार, 2025 तक मदरसों में जाने वाले मुस्लिम बच्चों की संख्या लगभग 4% या उससे कम होनी चाहिए. 1986 में, भारत ने विज्ञान, गणित और भाषाओं को पारंपरिक पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए एक मदरसा आधुनिकीकरण योजना शुरू की. हालाँकि, रूढ़िवादी गुटों के प्रतिरोध और सरकारी अतिक्रमण के संदेह ने प्रगति में बाधा डाली.

1993 में, भारत सरकार ने मदरसों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को स्वीकार किया और प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के प्रशासन ने बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, जिसने भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक दंगों को भड़काया, देश के दूसरे सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया.

2002 के एक ज्ञापन में राज्य द्वारा वित्त पोषित मदरसों को "राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों" से दूर रहने का आदेश दिया गया, जिससे हितधारकों का और अधिक ध्रुवीकरण हुआ.

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में मदरसों की स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसका आकलन करने के लिए 2004 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा समिति की स्थापना की गई. 2009 के बाद, केंद्र सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना (एमओएमएस) और मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीक्यूईएम) सहित कई कार्यक्रम शुरू किए, जिनका उद्देश्य इन शैक्षणिक संस्थानों में अधिक तर्कसंगत विषयों को शामिल करना था.

2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम युवाओं को "कुरान और कंप्यूटर" से सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया, हालाँकि इसके ठोस परिणाम अभी कम ही सामने आए हैं. कुछ राज्यों ने मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है या इस्लामी विषयों को उनसे हटा दिया है, जिससे सांस्कृतिक विलोपन पर बहस छिड़ गई है.

जमीअतुर रज़ा बरेली, अल-जमीअतुल अशरफिया (आज़मगढ़) और नदवतुल उलेमा (लखनऊ) जैसे प्रमुख संस्थान अब धार्मिक शिक्षा को आधुनिक शैक्षणिक विषयों के साथ एकीकृत कर रहे हैं. इसके विपरीत, छोटे आज़ाद मदरसे (स्वतंत्र मदरसे), खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित, संसाधनों की उपलब्धता से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.

विशेषज्ञों का तर्क है कि सिर्फ़ आधुनिक विषयों को शामिल करना ही पर्याप्त नहीं है. सफलता के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों, अद्यतन शिक्षण पद्धति, वित्त पोषण और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता होती है. परंपरा और नवाचार के बीच संतुलन बनाने के लिए सरकारों, मदरसा बोर्डों और नागरिक समाज के बीच सहयोग की आवश्यकता है. संवाद और जागरूकता के माध्यम से प्रतिगामी मानसिकता पर विजय पाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

भारत के मदरसों का आधुनिकीकरण एक दीर्घकालिक प्रयास है जिसके लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों और स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है. परंपरागत रूप से, इस्लामी शिक्षा आध्यात्मिक और धर्मनिरपेक्ष ज्ञान को एकीकृत करती रही है, जो एक ऐसा ढाँचा है जिसका पुनरुद्धार आवश्यक है. आर्थिक असमानताओं से निपटने और पाठ्यक्रम की कमियों को दूर करके, मदरसे व्यापक संस्थानों के रूप में विकसित हो सकते हैं जो हाशिए पर पड़े मुसलमानों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखते हुए सशक्त बनाते हैं. समावेशी नीतियों और सामुदायिक समर्थन के माध्यम से, ये केंद्र परंपरा को आधुनिकता से जोड़ सकते हैं, जिससे तेज़ी से बदलती दुनिया में उनका महत्व सुनिश्चित होता है.

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी केअनुसार, 2018-19 में भारत में 24,010 मदरसे थे, जिनमें से 4,878 गैर-मान्यता प्राप्त थे. जैसा कि पहले भी बताया गया है, उनके यहाँ 7-19 वर्ष की आयु के लगभग 4% या उससे कम मुस्लिम बच्चे नामांकित हैं.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के कल्याण के लिए शिक्षा को उदार बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है. मदरसे ऐसी नीति निर्माण के केंद्र में हैं.

21वीं सदी में, दुनिया भर के अधिकांश मदरसा स्कूलों ने वैज्ञानिक पाठ्यक्रम अपनाया है, जिससे उनके छात्रों की रोज़गार क्षमता बढ़ी है. उदाहरण के लिए, सिंगापुर की मदरसा प्रणाली ने टैबलेट जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया है और छात्रों को समय के साथ अद्यतन रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पाठ्यक्रम भी शामिल किए हैं. भारत को मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए एक समान या उससे बेहतर मॉडल विकसित करना होगा.

(लेखक मदरसा से स्नातक, जामिया मिलिया इस्लामिया के शोध छात्र और एमएसओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)