ख़दीजा मुमताज़, 2010 में सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार की विजेता, कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ, मुस्लिम महिला अधिकारों के लिए एक सक्रिय कार्यकर्ता और सर्वोच्च न्यायालय में मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत उत्तराधिकार अधिनियम पर सवाल उठाने वाली याचिकाकर्ताओं में से एक रही हैं. इसके अलावा, वे देसिया मानविका वेदी का भी हिस्सा हैं, एक ऐसा मंच जिसे उन्होंने केरल के विभिन्न समुदायों के प्रतिष्ठित लेखकों और फिल्म निर्माताओं के साथ मिलकर सद्भाव और आपसी संवाद को बढ़ावा देने के लिए साझा किया है. ‘चेंज मेकर्स’के लिए आवाज द वाॅयस की सहयोगी श्रीलता मेनन ने त्रिशूर से कदीजा मुमतास पर एक विस्तृत रिपोर्ट की है.

.jpg) इसलिए ख़दीजा मुमताज़ केरल के उन गिने-चुने मुसलमानों में से एक हैं जो यथास्थिति से बदलाव के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया है और अपनी कथा लेखन की नोटबुक भी आंशिक रूप से बंद कर दी है. वह आज एक कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए चीज़ें सही करना चाहती हैं, भले ही इससे मुस्लिम मौलवियों और जमात-ए-इस्लाम जैसी संस्थाओं को नाराज़ करने का जोखिम हो.

इसलिए ख़दीजा मुमताज़ केरल के उन गिने-चुने मुसलमानों में से एक हैं जो यथास्थिति से बदलाव के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं. उन्होंने अपना मेडिकल करियर छोड़ दिया है और अपनी कथा लेखन की नोटबुक भी आंशिक रूप से बंद कर दी है. वह आज एक कार्यकर्ता हैं जो मुस्लिम महिलाओं के लिए चीज़ें सही करना चाहती हैं, भले ही इससे मुस्लिम मौलवियों और जमात-ए-इस्लाम जैसी संस्थाओं को नाराज़ करने का जोखिम हो.

वह केरल की उन चंद कार्यकर्ताओं में से एक हैं जो आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से पर्सनल लॉ में संशोधन के ज़रिए लैंगिक समानता के आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं. अपने लैंगिक अधिकार मंच, फ़ॉरजेन (मुस्लिम महिलाओं के लैंगिक न्याय के लिए मंच) के ज़रिए, वह लैंगिक अधिकारों की इस्लामी परिभाषा की समीक्षा की माँग करती रही हैं.

ख़दीजा मुमताज़ कहती हैं "कुरान द्वारा दिए गए पर्सनल लॉ का मूल उद्देश्य न्याय था. यह रंग, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सभी को न्याय दिलाना चाहता था. इसीलिए महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था. उस समय जो किया गया वह उस समय के संदर्भ में न्यायसंगत और उचित था. लेकिन अब यह न्यायसंगत नहीं रहा." वह कहती हैं, "हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका में पक्षकार हैं और चाहते हैं कि वह सरकार से महिलाओं के पक्ष में संशोधन करने का अनुरोध करे."

ख़दीजा मुमताज़ कहती हैं "कुरान द्वारा दिए गए पर्सनल लॉ का मूल उद्देश्य न्याय था. यह रंग, धर्म और लिंग के भेदभाव के बिना सभी को न्याय दिलाना चाहता था. इसीलिए महिलाओं को उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया था. उस समय जो किया गया वह उस समय के संदर्भ में न्यायसंगत और उचित था. लेकिन अब यह न्यायसंगत नहीं रहा." वह कहती हैं, "हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका में पक्षकार हैं और चाहते हैं कि वह सरकार से महिलाओं के पक्ष में संशोधन करने का अनुरोध करे."

फ़ॉरजेन उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन चाहता है, लेकिन यह उस समान नागरिक संहिता के ख़िलाफ़ है जिसे लाने की सरकार लगातार धमकी दे रही है. "सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की बात कर रही है, लेकिन हम सिर्फ़ अपने उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन चाहते हैं."

वह लगभग निराश महसूस कर रही हैं क्योंकि चार साल बाद भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है. वह कहती हैं, "हालांकि यूसीसी एक निरंतर खतरा है, लेकिन अदालत ने अभीतक बदलाव के लिए हमारी याचिका पर सुनवाई नहीं की है."

ख़दीजा मुमताज़ कहती हैं कि इस बीच, घरेलू मोर्चे पर बहुत काम किया जाना बाकी है क्योंकि ज़्यादातर महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी ही नहीं है. उन्हें बताया गया है कि जो कुछ भी वे सहती हैं वह ईश्वर का फ़ैसला है और इसलिए उनके पास पर्सनल लॉ की बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. वह कहती हैं, "दूसरा विकल्प यह है कि महिला इनमें से किसी एक दावेदार से शादी कर ले."

"केरल में तीन तलाक और बहुविवाह कोई बड़ी समस्या नहीं है. हमें उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अगर हालात बदलने हैं तो संसद को इस कानून में संशोधन करना होगा."

"केरल में तीन तलाक और बहुविवाह कोई बड़ी समस्या नहीं है. हमें उत्तराधिकार अधिनियम से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अगर हालात बदलने हैं तो संसद को इस कानून में संशोधन करना होगा."

ख़दीजा मुमताज़ कहती हैं "आज मुस्लिम महिलाएँ शिक्षित हो रही हैं और रोज़ी-रोटी कमा रही हैं, लेकिन अगर वह अपने पति या पिता के साथ साझा करती है, तो हो सकता है कि उसकी अपनी संपत्ति पर उसका नियंत्रण न हो. हो सकता है कि वे इस्लाम का पालन न भी कर रही हों. लेकिन अगर आप इस्लाम छोड़ भी दें, तो भी धर्म आपको नहीं छोड़ेगा, जैसा कि हमारे संपत्ति के अधिकार, कुछ भी खरीदने या बेचने के अधिकार को नियंत्रित करने वाले कानूनों में है."

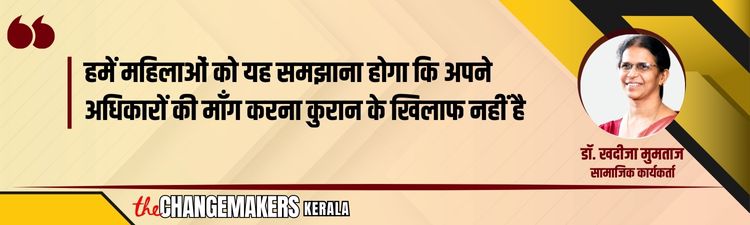

उनकी समस्या यह है कि उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार की माँग करने वाले FORGEN के तहत काम करने वाले लोगों को समुदाय द्वारा मुस्लिम विरोधी करार दिया जाता है. वह कहती हैं, "हमें महिलाओं को यह विश्वास दिलाना होगा कि अपने अधिकारों की माँग करके वे कुरान के खिलाफ नहीं जा रही हैं. कई महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है."

वह कहती हैं कि उनके उपन्यास "बरसा" और फिर उनके कार्यकर्ता, इन सब के कारण लोगों ने उन्हें चेतावनी दी कि उनका हश्र बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन जैसा होगा. लेकिन मेरा ऐसा कोई हश्र नहीं हुआ, वह कहती हैं.

ख़दीजा मुमताज़ उस माहौल को साफ़ करने की कोशिश में भी शामिल हैं जो इस्लामोफोबिया के अत्यधिक प्रसार से दूषित हो रहा है, जिसे एक ऐसी सरकार का समर्थन प्राप्त है जिसे वह फ़ासीवादी मानती हैं. हिंदू और ईसाई समुदायों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर, वह देसी मानविका वेदी के तहत चार जिलों में सूफी संगीत कार्यक्रम आयोजित करने में व्यस्त हैं.

एक मंच पर बोलते हुए, वह कहती हैं: "इस्लामोफोबिया का ज़हर हवा को दूषित कर रहा है. हमें इसे समझना होगा और इसके कारणों की तलाश करनी होगी और समाधान ढूँढ़ने होंगे."

जबकि वह वास्तविक जीवन की समस्याओं से जूझ रही हैं, उनके उपन्यासों "बरसा" और "नीतिएझुथुगल" के काल्पनिक पात्र अपने रचयिता के अगले उपन्यास लिखने का इंतज़ार कर रहे हैं. लेखिका कहती हैं, "मैं अभी लंबी कहानियाँ नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि मैं वास्तविक परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ जो लगातार बदलती रहती हैं. इसलिए, मैं कहानियाँ और ज़्यादातर निबंध और लेख लिखती हूँ जो मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं क्योंकि मैं अभी विचारों के बीच में हूँ."

वह कहती हैं कि उनकी सक्रियता में उनके पति का भी सहयोग है. हालाँकि, वह इस बात से सहमत नहीं हैं कि वह बदलाव लाने वाली हैं. वह विनम्रता से कहती हैं, "मैं बस वही कर रही हूँ जो मुझे करना है."

उनका पुरस्कार विजेता मलयालम उपन्यास "बरसा" (बिना परदे वाला) सऊदी अरब में रचा-बसा है, जहाँ डॉ. ख़दीजा मुमताज़ ने वास्तव में सात साल तक काम किया था. यह एक स्त्री रोग विशेषज्ञ (एक हिंदू जो इस्लाम में परिवर्तित हो गई) और उसके मुस्लिम पति, जो एक नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, की कहानी है, और एक इस्लामी लेकिन विदेशी धरती पर अलग-थलग प्रवासी के रूप में उनके अनुभव को दर्शाता है. वह उस देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को देखकर स्तब्ध रह जाती हैं जहाँ पैगंबर ने उपदेश दिया था और इस निष्कर्ष पर पहुँचती हैं कि यह धर्म वैसा नहीं है जैसा भारत में प्रचलित है.