हरजिंदर

हरजिंदर

घटनाओं से सबक सीखना अब हमने तकरीबन बंद कर दिया है, इसलिए यह उम्मीद क्या की जाए कि पिछले दिनों हरियाणा के नूंह में जो हुआ भविष्य में उससे बचा जा सकेगा। या उससे आगे के लिए कोई अच्छा रास्ता निकलेगा. फिर भी कुछ चीजों को याद करना जरूरी है, जो पहले हमारे पास थीं और अब नहीं हैं.

पहले जब कहीं सांप्रदायिक उन्माद या दंगे की घटनाएं होती थीं, तो उनसे स्थानीय स्तर पर निपटने की कोशिश होती थी. बाहर से सुरक्षा बल बुलाए जाते थे, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका फिर भी स्थानीय पुलिस ही निभाती थी. अब कहीं भी छोटा सा भी दंगा होता है तो उसे राष्ट्रीय और कईं बार तो अंतर्राष्ट्रीय विमर्श से जोड़ दिया जाता है.

यह मान लिया जाता है कि इसे निपटाना स्थानीय पुलिस के बस में नहीं है, इसलिए तुरंत या तो केंद्रीय बलों को भेजने की मांग की जाती है या उन्हें रवाना कर दिया जाता है. बेशक, स्थानीय स्तर पर पुलिस बलों ने अपने जो साख खोई है यह उसका नतीजा हो सकता है. स्थानीय पुलिस अगर अपने आस-पास की समस्याओं से निपटने में सक्षम नहीं है तो यह सचमुच बुरी खबर है.

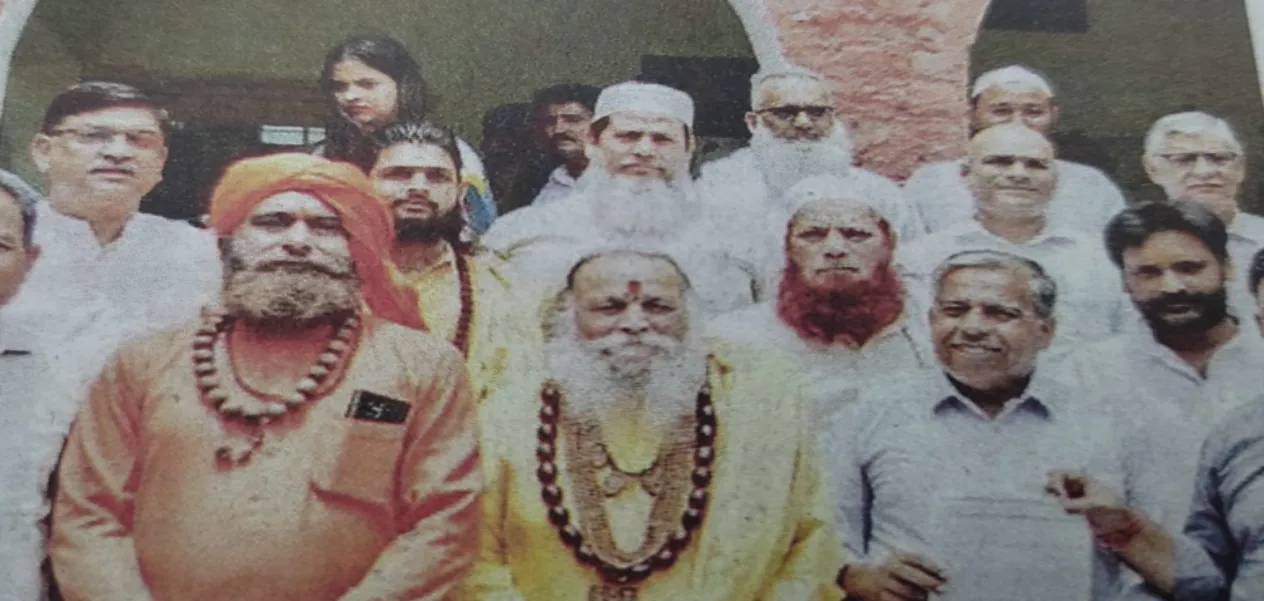

पुलिस की इस समस्या को छोड़ भी दें तो पहले तनाव को स्थानीय स्तर पर ही खत्म करने की तमाम दूसरी कोशिशें भी होतीं थीं. स्थानीय स्तर पर विभिन्न समुदायों और विभिन्न दलों के नेताओं के इकट्ठा किया जाता था.

उनकी अमन कमेटियां बनाई जातीं थीं. ये कमेटियां शांति जुलूस निकालने जैसे आयोजन करती थीं. लोकल नेता ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं कि कौन से इलाके ज्यादा संवेदनशील हैं. कहां दंगा और फैल सकता है. ऐसे इलाकों पर फोकस करके बात को और बिगड़ने से रोका जा सकता है.

तनाव को राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बना देने और उसमें राजनीतिक गुणा-भाग देखने के कारण अब आमतौर पर उन स्थानीय नेताओं को बेमतलब बना दिया गया है, जो अमन चाहते हैं. लोग भी अब यही उम्मीद करने लगे हैं कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही कुछ करेगी तभी कुछ नतीजा निकलेगा.

पहले एक और चीज होती थी- तनाव के समय मीडिया की अलग तरह की भूमिका. पहले मीडिया में इन चीजों का जिक्र नहीं होता था किसी समुदाय के कितने लोग मारे गए या हताहत हुए. धर्मस्थलों की पहचान भी छुपाई जाती थी. दंगा हुआ यह जानकारी तो लोगों तक पहंुच जाती थी, लेकिन इसके आगे की बहुत सी बातें स्पष्ट नहीं की जाती थीं. भले ही इसके बाद लोग अटकलें लगाते रहें. यह एक तरह का सैल्फ सेंसर था.

अब यह सब एक हद के बाद मुमकिन भी नहीं है. इसकी वजह सोशल मीडिया है, जो कईं तरह की सच्ची झूठी या ज्यादातर झूठी बातें लोगों तक पहंुचा देता है. किसी दूसरे मीडिया से पहले यह सारी चीजें लोगों तक वैसे ही पहंुच जाती हैं, जैसे आग के पास बारूद. दुर्भाग्य से इसका कोई समाधान हम अभी तक नहीं खोज सके हैं.

उनकी हिफाजत का पूरा जिम्मा लिया. छिटपुट ही सही ऐसी खबरें हमें दो चीजें बताती हैं, एक तो हालात कितने भी खराब हों, उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. दूसरे, स्थानीय निवासी ही हालात बिगड़ने से बचा सकते हैं. बशर्ते, उन पर भरोसा किया जाए. उनका सशक्तीकरण हो. शरारती तत्वों को उनसे दूर रखना भी जरूरी है.

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं )

हरजिंदर

हरजिंदर