हलीमा खातून का जीवन उन महिलाओं की शांत लेकिन अडिग शक्ति का प्रमाण है जो विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध खड़ी होने का साहस रखती हैं. सुंदरबन के हिंगलगंज के एक छोटे से गाँव, उत्तरी मामुदपुर में जन्मी, वह गरीबी के साये में पली-बढ़ीं. उनके माता-पिता घर चलाने के लिए बीड़ी बनाते थे, और उनकी उंगलियाँ अंतहीन मेहनत से खुरदुरी हो गई थीं. एक ऐसी जगह जहाँ लड़कियों को स्कूल कम ही भेजा जाता था, विश्वविद्यालय तो दूर की बात थी, उनके माता-पिता का उनकी शिक्षा पर ज़ोर देना असाधारण था. इस फैसले ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि एक आंदोलन को भी जन्म दिया. आवाज द वाॅयस के सहयोगी देबकिशोर चक्रवर्ती ने कोलकाता से 'द चेंज मेकर्स' के लिए हलीमा खातून पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है.

हलीमा कलकत्ता विश्वविद्यालय में दाखिला पाने वाली अपने गाँव की पहली महिला बनीं. उनका सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था. गाँव वालों ने कोलकाता में पढ़ाई करने के उनके फैसले की आलोचना की. वह याद करती हैं, "जब मैं विश्वविद्यालय गई, तो यह लगभग विद्रोह जैसा था." "आलोचना कठोर थी, लेकिन अपरिहार्य थी. मैं ऐसा करने वाली पहली लड़की थी." फिर भी, वह पीछे नहीं हटीं. इस प्रतिरोध ने उनके संकल्प को और गहरा कर दिया. एक छात्रा के रूप में ही, उन्होंने अपने आस-पास की महिलाओं के संघर्षों, उनकी चुप्पी, उनकी लाचारी और बुनियादी अधिकारों तक उनकी पहुँच के अभाव को महसूस करना शुरू कर दिया था.

वह सुंदरबन के मछुआरा समुदायों की महिलाओं के साथ खड़ी रहीं, उनकी बातें सुनीं, उनकी चिंताओं को समझा और धीरे-धीरे उन्हें अपनी आवाज़ उठाने की ताकत खोजने में मदद की. एकजुटता के छोटे-छोटे प्रयासों से शुरू हुआ यह आंदोलन जल्द ही एक ऐसे आंदोलन में बदल गया जिसने पीढ़ियों से चली आ रही पितृसत्ता को चुनौती दी.

2009 में, एक अवसर तब आया जब वह एक्शनएड इंडिया में शामिल हुईं. उत्तर 24 परगना के बेहद पिछड़े इलाकों में काम करते हुए, उन्होंने महिलाओं को गरीबी और भय में फँसा देखा. ज़्यादातर के पास मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड नहीं थे. लड़कियाँ शायद ही कभी स्कूल जाती थीं. पितृसत्तात्मक परंपराओं को कायम रखने वाले शक्तिशाली पुरुषों के दबाव में महिलाओं को चुप करा दिया जाता था.

हलीमा और उनकी सहकर्मियों ने बैठकें और प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना शुरू किया, एक गाँव से दूसरे गाँव की महिलाओं को जोड़ा, जब तक कि एकजुटता की एक कड़ी नहीं बन गई. धीरे-धीरे, लेकिन लगातार, बदलाव ने जड़ें जमानी शुरू कर दीं.

यह प्रयास हसनाबाद-हिंगलगंज मुस्लिम महिला संघ के रूप में सामने आया, जो आज पंद्रह ग्राम पंचायतों की दो हज़ार से ज़्यादा महिलाओं को एकजुट करता है.

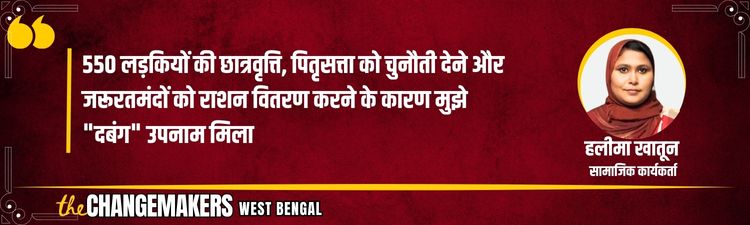

साथ मिलकर, उन्होंने दो सौ से ज़्यादा आरटीआई आवेदन दायर किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 550 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली है. उन्होंने सौ से ज़्यादा बाल विवाह रोके हैं और कई युवतियों को तस्करी से बचाया है. वे बीड़ी मज़दूरों के अधिकारों के लिए भी अथक प्रयास करती हैं, जो स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं. उनके प्रयासों की बदौलत, अब सात सौ से ज़्यादा बीड़ी मज़दूरों के पास उचित पहचान है.

बाल विवाह के खिलाफ हलीमा की लड़ाई शायद उनके सबसे प्रत्यक्ष विरोध का कार्य है. गरीबी अक्सर परिवारों को बेहतर जीवन की उम्मीद में बेटियों की शादी करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन वास्तविकता आमतौर पर कहीं अधिक कठोर होती है.

वह पुलिस के साथ शादियों में गई हैं, और रस्में शुरू होने से पहले ही रुकवा दी हैं. उनके निडर हस्तक्षेपों ने उन्हें "दबंग" उपनाम दिया है, एक निडर प्रवर्तक जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी होती है, चाहे वह कितना भी गहरा क्यों न हो.

लेकिन उनके साहस के पीछे निराशा का भार छिपा है. वह हिंगलगंज की पहली महिला हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है, फिर भी वह कुछ थकान के साथ स्वीकार करती हैं कि बाढ़-ग्रस्त डेल्टा गरीबी और अशिक्षा में डूबा हुआ है.

वह कहती हैं "मैं इतने सालों से कोशिश कर रही हूँ."

"हम सामूहिक रूप से काम करते हैं, खुद को कार्रवाई में झोंक देते हैं. लेकिन समस्याएँ बहुत बड़ी हैं. अपने सीमित साधनों में, हम जितना हो सके लड़ते हैं. मैंने कभी रुकना नहीं सीखा. न ही हार मानना." उनकी सक्रियता ख़तरे से खाली नहीं रही है. कट्टरपंथियों ने एक बार उन्हें भ्रष्ट प्रभाव डालने वाला करार दिया था, उन पर महिलाओं को उनके अधिकारों की माँग करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया था.

उन्हें हिंसा की धमकियाँ मिलीं, यहाँ तक कि यौन उत्पीड़न की चेतावनी भी मिली. लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहीं. समय के साथ, उनके विरोधी भी बदलने लगे. वह दावा करती हैं "वे अब मुझे टेलीविज़न शो में देखते हैं, अखबारों में हमारे काम के बारे में पढ़ते हैं. वे बदलाव की कहानियाँ सुनते हैं, और धीरे-धीरे उनके विचार बदल रहे हैं."

आज, हलीमा एक माँ और पत्नी की भूमिका को एक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान के साथ संतुलित करती हैं. अब उनका सपना अपने ज़िले से आगे संघर्ष का विस्तार करना है. वह पश्चिम बंगाल की महिलाओं को एकजुट करने के लिए एक व्यापक मंच, पश्चिम बंग मुस्लिम महिला संगठन, बनाने के लिए काम कर रही हैं.

जो कभी असंभव लगता था, वह हकीकत बन गया है: जो महिलाएँ कभी खामोश रहती थीं, अब खड़ी हो रही हैं, अपनी आवाज़ उठा रही हैं और सम्मान की माँग कर रही हैं. हलीमा की यात्रा खामोशी के विरुद्ध प्रतिरोध की, उस साहस की कहानी है जो डर के आगे झुकने से इनकार करता है, और उस बदलाव की कहानी है जो एक चुनौती से शुरू होता है. वह साबित करती हैं कि भारत के सबसे दूर-दराज़ के इलाकों में भी, एक महिला का दृढ़ संकल्प कई ज़िंदगियों की दिशा बदल सकता है.

.jpeg)