आवाज द वॉयस/ नई दिल्ली

बिहार की मिट्टी ने हमेशा से ऐसे रत्न पैदा किए हैं जिन्होंने न केवल अपने राज्य, बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कहानी में हम छह मुस्लिम महिलाओं की प्रेरक यात्राओं को जानेंगे — वे महिलाएँ जिन्होंने शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति, साहित्य और प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मेहनत, साहस और समर्पण से नई पहचान बनाई। ये सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि पूरे भारत की बेटियाँ हैं, जिनकी उपलब्धियाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.

सिद्दीका खातून:

1922 में, जब अली बंधुओं की माँ बी अम्मा और मोहम्मद अली की पत्नी अमजदी बेगम महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के लिए धन जुटाने बिहार आईं, तो उनकी मुलाकात मुंगेर की सिद्दीका खातून से हुई. उनके पति शाह मुहम्मद जुबैर पहले से ही कांग्रेस के एक प्रतिष्ठित नेता थे और भारत में ब्रिटिश जेलों में सज़ा काट चुके थे. खातून ने धन जुटाने के लिए पूरे बिहार का दौरा किया, जिसकी सराहना स्वयं गांधी जी ने की थी. 1930में, अपने पति के साथ, खातून गांधी जी द्वारा आहूत सविनय अवज्ञा आंदोलन में कूद पड़ीं.

नमक कानून तोड़ने के आरोप में जुबैर के जेल जाने के बाद, उन्होंने नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया. उन्होंने सभाओं को संबोधित किया, महिलाओं का नेतृत्व किया और सार्वजनिक रूप से कानून तोड़ा. बिहार की इस स्वतंत्रता सेनानी का जीवन 1930में उनके पति की कथित तौर पर जहर देकर जेल में मृत्यु के बाद समाप्त हो गया. उनके पति की मृत्यु की खबर सुनने के कुछ ही महीनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई.

नईमा खातून हैदर

1913में जन्मी नईमा खातून हैदर का विवाह सर सुल्तान के भतीजे सैयद रज़ा हैदर से हुआ था. 1937में 23वर्ष की अल्पायु में ही वे बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुईं. महिलाओं के बीच सामाजिक कार्यों में उनकी भूमिका ने उन्हें राजनीतिक विरोधियों से भी प्रशंसा दिलाई. 1946में बिहार में हुए सांप्रदायिक दंगों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने पीड़ितों के पुनर्वास के लिए अपनी सेवाएँ प्रदान कीं. 1952में, वे स्वतंत्र भारत में, फिर से बिहार विधान परिषद के लिए चुनी गईं. परिषद ने उन्हें 12मई 1952को अपना अध्यक्ष चुना, इस प्रकार वे इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनीं. बाद में, उन्होंने सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया. 24जुलाई 1957को युवावस्था में ही उनका निधन हो गया.

महमूदा सामी

कांग्रेस नेता सैयद हसन इमाम और मुनीबा हसन के घर जन्मी, उन्होंने यूरोप में शिक्षा प्राप्त की. 1930में, उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया. महमूदा ने बिहार का दौरा किया, जनसभाओं को संबोधित किया और आंदोलन आयोजित किए. ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून तोड़ने के लिए महमूदा पर जुर्माना लगाया, लेकिन एक समर्पित कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते, उन्होंने कोई जुर्माना देने से इनकार कर दिया. 1934में अपने पति, बैरिस्टर अब्दुल सामी के निधन के बाद, उनका निधन शोक में डूबकर हुआ.

बेगम अज़ीज़ा फ़ातिमा इमाम: डॉ. वली अहमद (पटना मेडिकल कॉलेज में प्रोफ़ेसर) और ख़दीजा अहमद की बेटी, अज़ीज़ा फ़ातिमा को उनकी मौसी लेडी अनीस इमाम ने गोद लिया था. एक प्रगतिशील परिवार से होने के कारण, उन्होंने महिला अधिकारों और अन्य सामाजिक मुद्दों पर लेख लिखे. बाद में उन्होंने सुबह-ए-नौ नामक पत्रिका का संपादन किया और 1964में बिहार राज्य सामाजिक सलाहकार बोर्ड की अध्यक्ष रहीं. अपनी साहित्यिक सेवाओं के लिए, अज़ीज़ा फ़ातिमा को 1973में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया, जहाँ उन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए. वह अखिल भारतीय कांग्रेस महिला मोर्चा की संयोजक थीं और कई अन्य समितियों में भी कार्यरत रहीं. 22जुलाई 1996को उनका निधन हो गया.

अहमदी सत्तार

2फ़रवरी 1928 को जन्मी अहमदी सत्तार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU), अलीगढ़ से क़ानून की पढ़ाई करने से पहले आरा और पटना में पढ़ाई की. उन्होंने पटना उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में प्रैक्टिस शुरू की और महिला अधिकार आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया. अहमदी अखिल भारतीय महिला परिषद और भारत सेवक समाज से जुड़ी रहीं. 1958से 1978तक, उन्होंने 18 वर्षों तक बिहार विधान परिषद की सदस्य के रूप में कार्य किया. वह बिहार में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर सबसे मुखर आवाज़ों में से एक थीं.

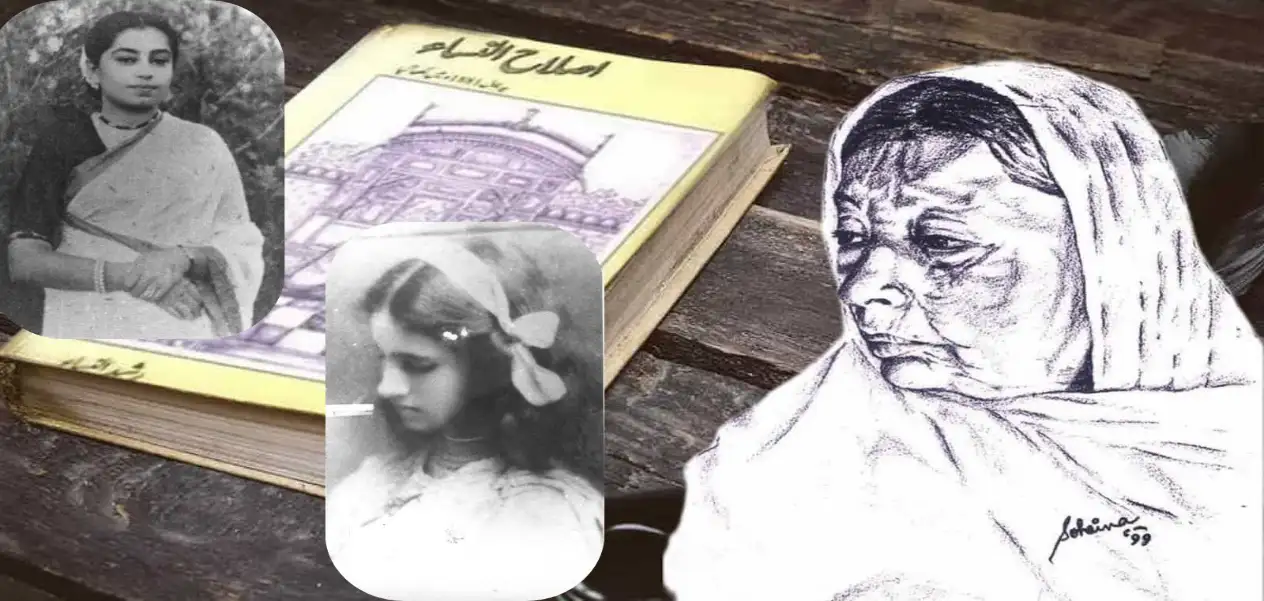

रशीद-उन-निसा

1853 में जन्मी, रशीद-उन-निसा उर्दू में उपन्यास लिखने वाली पहली महिला थीं. रशीद-उन-निसा ने 1881 में इस्लाह-उन-निसा उपन्यास लिखा, लेकिन उन्हें अपने बेटे बैरिस्टर सुलेमान के इंग्लैंड से क़ानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद लौटने तक इंतज़ार करना पड़ा. 1894 में जब यह उपन्यास पहली बार प्रकाशित हुआ था, तब इसकी लेखिका के रूप में रशीद-उन-निसा का नाम नहीं था. बल्कि, जो आज हास्यास्पद लगता है, दुखद रूप से लेखिका का उल्लेख इस प्रकार किया गया था: बैरिस्टर सुलेमान की माँ, सैयद वहीदुद्दीन खान बहादुर की बेटी और इमदाद इमाम की बहन. कल्पना कीजिए, उर्दू में प्रकाशित होने वाली पहली महिला को पुस्तक में अपना नाम लिखने की भी अनुमति नहीं थी. बाद में उन्होंने 1906 में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी शुरू किया.