डॉ. तपन बागची

एक जमींदार के बेटे और एक बड़े परिवार के सदस्य होने के बावजूद, रवींद्रनाथ का बचपन काफी हद तक एकाकीपन में बीता. इस अकेलेपन ने उन्हें अभिभूत नहीं किया, बल्कि प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने और कल्पना में लिप्त होने से वे एक विचारक और कवि बन गए.

अपने संस्मरण में उन्होंने लिखा है, "जब कार हरे-भरे जंगल से गुजरी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं खुद से दूर भाग रहा हूं." एक समय की बात है, मैं युवा था, मैं ब्रह्माण्ड की गोद में था, नीला आकाश और हरी धरती प्रतिदिन मेरे जीवन-पात्र में विभिन्न रंगों का अमृत उड़ेलती थी, कल्प जगत के अमरावती में मैं अपनी बांसुरी हाथ में लिए ईश्वर के बालक की तरह रहता था.

उन्होंने जीवन भर ईश्वर की संतान होने की भावना को संजोकर रखा, इसलिए, कला और साहित्य की सभी शाखाओं का समान रूप से अन्वेषण करते हुए, उन्होंने बच्चों के लिए सोचने की गुंजाइश भी खुली रखी.

साहित्य में, विशेषकर लोककथाओं में, बच्चों के अनुकूल सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. रवींद्र पूर्व युग के बच्चों का साहित्य काफी महत्वपूर्ण है. लेकिन रवींद्रनाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बच्चों के बारे में बच्चों की तरह ही सोचा. उन्होंने यह भावना विकसित की कि बच्चों के विचार उनके अपने हैं, उनके अपने अनूठे विचार हैं.

रवींद्रनाथ टैगोर ने बच्चों के उन विचारों को अपनी कविताओं, गीतों और विभिन्न रचनाओं में व्यक्त किया है, जिन्हें बच्चे अपने माता-पिता के सामने भी खुलकर व्यक्त नहीं कर सकते.

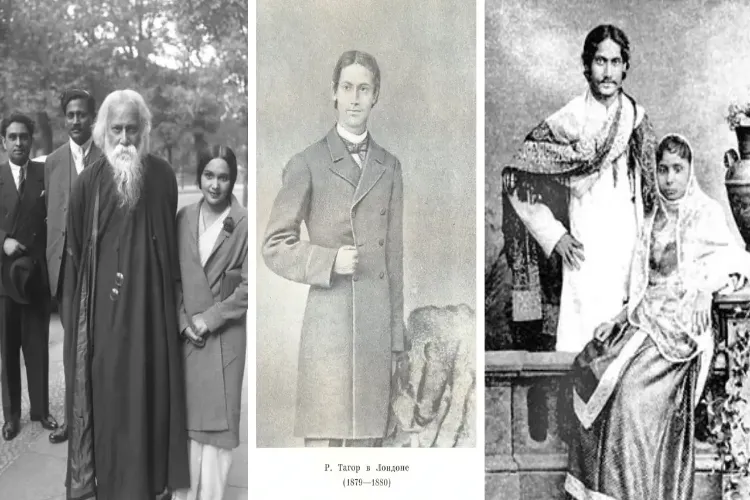

रवीन्द्रनाथ टैगोर ने छोटी उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था. उनके संस्मरणों में लिखा है, "उस समय मेरी उम्र सात-आठ साल से अधिक नहीं थी. मेरे एक भतीजे श्रीयुक्त ज्योतिप्रकाश मुझसे थोड़े बड़े थे.

उस समय वे अंग्रेजी साहित्य में प्रवेश कर चुके थे और हेमलेट के एकालाप को बड़े उत्साह से सुनाते थे. मैं यह नहीं बता सकता कि मुझ जैसे बच्चे में अचानक कविता लिखने की इच्छा क्यों पैदा हुई. एक दिन दोपहर में उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया. कहा, 'तुम्हें एक कविता लिखनी है.' उन्होंने कहा, "उन्होंने मुझे कविता योजना में चौदह अक्षरों वाली संचार पद्धति के बारे में समझाया." (कविता की शुरुआत)

रवींद्रनाथ ने एक बच्चे और उसकी माँ के बीच के रिश्ते को खूबसूरती से चित्रित किया है. उनके लेख 'शांतिनिकेतन' में मुझे उनकी यह अद्भुत और भावपूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है, 'यदि मां बच्चे से कहे, तो विशाल ब्रह्मांड उसका सगा है, अन्यथा मां उसकी अपनी नहीं होती.'

उनकी मां ने उन्हें बताया कि निखिल के माध्यम से उन्हें बांधने वाला योग सूत्र केवल एक प्राकृतिक कारण-कार्य नहीं था, बल्कि एक नातेदारी सूत्र था. वह शाश्वत रिश्ता माता-पिता के बीच तब आकार लेता है जब वे जीवन के आरंभ में बच्चे का इस दुनिया में पहली बार स्वागत करते हैं.

कौन पूर्णतया अजनबी है, जिसे आप अचानक एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में स्वीकार कर लेते हैं? ऐसा कौन कर सकता है? यह शक्ति किसके पास है? वह अनंत प्रेम, जो सब कुछ जानता है और सबको ज्ञात कराता है.'

उन्होंने न केवल मां, बल्कि बच्चे और पिता के बीच के रिश्ते को भी जाना है. बच्चे उसके विचारों के हर हिस्से में व्याप्त हैं. इसलिए शांतिनिकेतन के बारे में लिखते समय भी वे उस बच्चे को नहीं भूले.

उन्होंने उन्हें माता-पिता की जिम्मेदारियों की भी याद दिलाई. एक बच्चे के जन्म और विकास तथा उसके पूर्ण मानव बनने पर उनका दर्शन इस प्रकार है- 'ईश्वर उसे उनके बराबर नहीं होने देगा; वह चाहता है कि उसकी दुनिया में केवल मनुष्य ही हों जो आपका निर्माण करें, आपके भीतर की मानवता को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करें. इसीलिए उसने मानव शिशु को संसार में भेजा, उसे अन्य किसी से भी अधिक असहाय बनाकर, नंगा और कमजोर बनाकर और उसने सभी के जीवन को बचाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री प्रदान की है.

उसने तीखे दांतों से सुसज्जित बाघ को बाहर भेजा. परन्तु यह उसका कितना अद्भुत कार्य है कि उसने मानव शिशु को सबसे कमजोर, सबसे अयोग्य और सबसे असहाय बना दिया है! क्योंकि, इसके भीतर से, वह अपनी सर्वोच्च शक्ति दिखाएगा. जहाँ उसकी शक्ति अन्य सभी से अधिक है और फिर भी अन्य सभी से अधिक छिपी हुई है, वहीं उसका आनन्द निवास करता है. यह इस दुर्बल मानव शरीर के माध्यम से एक परम शक्ति को प्रकट करने का उनका आह्वान है..' (शांतिनिकेतन)

जिस प्रकार रवीन्द्र के साहित्य में 'बच्चा' शब्द मौजूद है, उसी प्रकार इसके पर्यायवाची शब्द भी हैं जैसे बचपन, बालपन तथा विभिन्न यौगिक शब्द. रवीन्द्र की रचनाओं को पढ़कर कोई भी यह अनुमान लगा सकता है कि कितनी बार 'बच्चा' शब्द का सीधे प्रयोग हुआ है. इसमें दर्शाया गया है कि बच्चों से संबंधित विभिन्न शब्द 872 बार आये हैं.

'बच्चा' शब्द सीधे तौर पर 337 बार आता है. छठे अक्षर वाला शब्द 'बच्चा' 225 बार आता है. 'बचपन' 122 बार, 'बचपन' 70 बार, 'बच्चा' 43 बार, 'बचपन' 24 बार, 'बचपन' 18 बार, 'बचपन' 12 बार, 'बचपन' 11 बार, 'बचपन' 8 बार, 'बच्चा' 2 बार.

एक बच्चे की सभी सम्पत्तियों में से सबसे अच्छी सम्पत्ति उसकी माँ होती है. उसकी पूरी दुनिया उसकी माँ के इर्द-गिर्द घूमती है. एक बच्चे को हमेशा अपनी माँ को याद रखना चाहिए. लेकिन कभी-कभी वह अपनी मां को भी भूल जाता है. तभी, शायद किसी काम के दौरान, मेरी माँ मेरे सामने आकर खड़ी हो गईं. यह भावना 'शिशु भोलानाथ' पुस्तक की कविता 'मोने पाडा' में व्यक्त की गई है -

"मुझे अपनी माँ याद नहीं है."

जब मैं खेल रहा था तब

अचानक बिना किसी कारण के

एक प्रमुख धुन गुनगुनाते हुए

मेरे कान बज रहे हैं,

मानो यह माँ की बातों से मेल खाता हो.

मेरे खेल के बीच में.

मैं समझता हूँ कि मेरी माँ गीत गाती थी,

झूले को धक्का देना;

माँ चली गई, वह जा रही है.

गाना चला गया.

पिता भी बच्चे के हृदय में, माँ के बाद, निवास करता है. जब पिता बच्चे को उसके गलत व्यवहार के लिए दण्ड देता है, तो बच्चा अपनी माँ को बता देता है. सिर्फ अपनी मां को सूचित ही न करें, बल्कि औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराएं! 'बाल' पुस्तक की कविता 'सलालोचक' में मैं सुनता हूँ -

"पिताजी सभी किताबें स्वयं लिखते हैं."

मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्या लिख रहे हैं.

उस दिन, वह तुम्हें पढ़कर सुना रहा था,

आया समझ में? --सच बताओ माँ.

हालाँकि, ऐसे लेखन में

बताओ क्या होगा?

माँ, जब मैं आपके शब्द सुनता हूँ,

उसने ऐसा क्यों लिखा?

क्या दादी ने कभी पिताजी को मारा?

राजा की कोई नहीं सुनता.

वे सभी शब्द

"तुम चले गए, क्या भूल गए?"

क्या इस आरोप का कोई जवाब है? रवींद्रनाथ टैगोर बच्चों के मन में इस मौलिक प्रश्न को सटीक रूप से पहचानने में सक्षम थे. यह आलोचनात्मक बालक एक बार फिर एक चतुर विचारक बन जाता है जो भागने का अवसर तलाशता रहता है. गहरे में, वह पूर्णतः बाउल बन गया.

रवीन्द्र के साहित्य में बचपन की अवधारणा के विविध रूप और रूपांतरण हैं. इसकी कुछ झलकें उपरोक्त कविता में पाई जा सकती हैं. उन्होंने बच्चों के लिए उपयुक्त गीत लिखे, जैसे 'खापछरा', 'चित्रविचित्रा', 'छरार छोबी', 'छरा', 'शिशु', 'शिशु भोलानाथ' आदि. इन पुस्तकों में उन्होंने बाल मन के विविध विचारों को व्यक्त किया है. 'जन्मकथा' कविता दर्शाती है कि एक बच्चे के विचार न केवल सरल और सहज होते हैं, बल्कि कई जटिल रहस्यों को भी भेद सकते हैं.

"लड़के ने सीधे अपनी माँ को फोन किया--"

"मुझे नहीं मालूम मैं कहां से आया हूं,

"तुमने मुझे कहां से उठाया?"

बच्चे के मन का यह शाश्वत प्रश्न केवल बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी मनुष्य के लिए है. दुनिया भर के विद्वान और दार्शनिक जन्म के रहस्य का उत्तर खोज रहे हैं जो 'जन्म कथा' के माध्यम से पता चलता है. बच्चे के प्रश्न का उत्तर देने के लिए कवि ने माँ के मुँह में एक अविस्मरणीय वाक्य रख दिया - 'मैं अपने मन के मध्य में रहना चाहता था.'

रवीन्द्र की सोच में बच्चा सिर्फ 'बच्चा' नहीं है, वह युवावस्था और रचनात्मकता का प्रतीक है. जब उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन शुरू किया, या यूं कहें कि साहित्य की बागडोर संभाली, तो उन्होंने साहित्य को अपना 'संतान' माना.

उनके शब्दों में - 'और, हमारी रानी के घर में, हमारे देश का साहित्य, हमारे देश की भविष्य की आशा, हमारे दुर्भाग्यपूर्ण देश का एकमात्र स्थायी गौरव, पैदा हुआ है. हम सचमुच इस बच्चे से प्यार नहीं करते; मैं उसे नंगा ही आँगन के किनारे छोड़ देता हूँ और जब उसकी आलोचना करता हूँ तो कहता हूँ, 'लड़के के चेहरे को तो देखो!' उसके पास न तो वस्त्र है, न ही श्रृंगार; "यह सब धूल भरा है!" ठीक है, तो मैं सहमत हो गया.

उसके पास न तो कपड़े हैं, न ही आभूषण, लेकिन फिर भी उसमें जीवन है. यह हर दिन बढ़ता रहेगा. यह मानवीय होगा और सभी को मानवीय बनाएगा. और, चाहे मैं अपनी रानी के मृत बच्चों के इर्द-गिर्द कितना भी नाचूं, सज-धज कर उन्हें अपनी बाहों में लेकर घूमूं, मैं उन्हें कभी पुनर्जीवित नहीं कर पाऊंगा." (बंगाली राष्ट्रीय साहित्य)

उसी लेख में उन्होंने अपना परिचय बाल साहित्य के सेवक के रूप में दिया. यह 'बाल साहित्य' बच्चों के लिए लिखा गया साहित्य नहीं है, बल्कि वह साहित्य है जो बाल अवस्था, यानी आरंभिक अवस्था पर है. रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, "हम, वे कुछ लोग जो बंगाली भाषा के आह्वान से एक साथ आए हैं, ने अपनी पूरी शक्ति से इस बाल साहित्य को मानवीय बनाने की जिम्मेदारी ली है. अगर हम इस अलंकृत, धूल भरे बच्चे को अपने सीने से लगाकर गर्व करें, तो मुझे विश्वास है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी." (बंगाली राष्ट्रीय साहित्य)

जिस प्रकार उन्होंने साहित्य की तुलना एक बच्चे से की और उसे पोषित करने की शपथ ली, उसी प्रकार उन्होंने अपने साहित्य में भी एक पाठक के रूप में एक ऐसी मां की कामना की जो बच्चे को स्तनपान कराती हो.

उन्होंने अपने साहित्य से उसी तरह प्रेम करने की इच्छा के साथ लिखा, जैसे एक मां अपने बच्चे से प्रेम करती है - 'मैं सैकड़ों पाठकों के घरों में बैठा हूं और उनसे बातें की हैं.' ... क्या किसी माँ ने अपने प्यारे बच्चे को स्तनपान कराते हुए मेरी रचनाएँ नहीं पढ़ीं और साथ ही मुझे उस असीम प्रेम का अंश नहीं दिया?

सुख, दुःख, हँसी और आँसुओं में क्या मेरी करुणा, मेरा स्नेह, अचानक किसी के हृदय में सांत्वना की तरह प्रवेश नहीं कर गया है और क्या उस समय उन्होंने मुझे दूर से ही प्रेमपूर्ण हृदय से मित्र नहीं कहा है? ...काश मैं उनसे मिल पाता जो मेरे सच्चे मित्र हैं, मेरी आत्मा के लोग हैं, जिनसे मैं कभी नहीं मिला, केवल संयोग से! उन दिव्य सत्ताओं को मैं अपनी आत्मा के ये पुष्प अर्पित करता हूँ. (विविध विषय)

इस जीवन का फूल उनका समस्त साहित्य और कला है. और हर चीज में उन्होंने बच्चे को प्रमुखता दी है. जिस प्रकार उन्होंने बच्चों के लिए साहित्य, अर्थात् बच्चों के लिए उपयुक्त कविताएँ और कविताएँ लिखी हैं, उसी प्रकार उन्होंने बच्चों के चरित्रों के साथ वयस्कों के लिए भी साहित्य लिखा है. यह कहा जा सकता है कि यद्यपि उन्होंने वयस्कों के लिए लिखा, फिर भी उन्होंने बच्चों को भी उतना ही महत्व दिया. यहां तक कि जब वह शाम का संगीत तैयार करते थे, तो उसमें भी बच्चों का जिक्र होता था.

यहाँ मानव बच्चे नहीं, बल्कि बादल बच्चे गीत का विषय बन गए हैं. पुनः, रोने की तुलना करते हुए, वह शाम के संगीत के एक अन्य गीत में एक बच्चे का विषय उठाता है:

'सभी दिल एक बार जोर से फैल गए

एक अनाथ बच्चे की तरह रोते हुए जागो.

जीवन के सार को

वहाँ एक टूटा हुआ यंत्र है.

दोनों हाथों से मत खेलो, जोर से खेलो.

एकदम पागल, झ झ झ झ झ झ.' (दुःख-आह्वाहन)

बच्चे 'प्रभात संगीत' के 'दारदाय मुक़श हासिचे शिशुगुलि' (खड़े होकर और चेहरे का सामना करते हुए), 'ए धारये मोरा सबे शतखारी शोर्रो शिशु' (ई धरये मोरा सबे शतखारी शोरो शिशु), और 'फ़ुटे आचे शिशु मुखे प्रोथोम हसीर प्रार्थना' (बच्चे की पहली मुस्कान लगभग वहाँ है) जैसे गीतों में विभिन्न संगतों में दिखाई दिए हैं. 'मानसी', 'सोनार तारी', 'चित्रा', 'चैताली', 'कणिका', 'कोठा ओ कहिनी', 'कल्पना', 'खनिका', 'नैवेद्य', 'खेया', 'गीतांजलि' और 'बालाका' जैसी अनगिनत कविताओं में बच्चे उपमा, प्रतीक और रूपक के रूप में सामने आए हैं.

गीतांजलि कविता में बच्चे की उपस्थिति को इन पंक्तियों में खोजा जा सकता है, "तुम बच्चे को राजा की तरह कपड़े पहनाओ" या "जब तक तुम बच्चे की तरह रहोगे, तुम शक्तिहीन रहोगे." इस प्रकार 'सोनार तोरी' कविता से कुछ पंक्तियाँ ली जा सकती हैं:

'बालक अश्वत्थ का वृक्ष अपनी ही छाया पर नृत्य करता है'

'पिंजरे में बंद बच्चे की माँ मन ही मन मुस्कुरा रही है'

'मैं दुनिया का बच्चा हूँ, तेरे किनारे बैठा हूँ'

'जैसे एक माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का रहस्य जानती है'

'जैसे बच्चा अपनी माँ का स्तन चूसता है'

"मैं अभी भी तुम्हारे सीने में हूँ, लगभग एक बच्चा हूँ," आदि.

इस संबंध में रवींद्रनाथ टैगोर पर शोध करने वाली रेखा रॉयचौधरी द्वारा रवींद्रनाथ टैगोर के इस बालसुलभ विचार का मूल्यांकन याद रखने योग्य है. 'बालक रवींद्रनाथ और रवींद्रनाथ की बाल कविता' शीर्षक लेख में उन्होंने सही ही कहा था - '...बच्चे की उपमा, बच्चे का रूपक और बच्चा शब्द कवि की कृतियों में तेजी से दोहराया गया है. यह सोचना पड़ता है कि क्या कवि का "बच्चे" शब्द से तात्पर्य केवल मनुष्य से ही नहीं है.

वृक्ष के बच्चे, पशु के बच्चे, मानव के बच्चे - सभी उसके लिए समान मूल्य के हैं. इसे रवींद्रनाथ की बाल चेतना का सार कहा जा सकता है. "चेतना की उस दुनिया में मानव, गैर-मानव पशु, पौधे, जंगल, मौसमी विविधता, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है." (पश्चिम बंगाल)

रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'जीवनममृति' और 'चेलेबेला' में बचपन की यादों को उजागर किया गया है. 'गल्पगुच्चा' की कहानियों में, जैसे 'खोकू बाबू की वापसी', 'गिन्नी' द्वारा संपत्ति समर्पण', 'रामकणई की मूर्खता', 'काबुलीवाला', 'छुटी', 'बलाई', 'इच्छापुराण', 'यज्ञेश्वर का बलिदान' आदि, बाल चरित्र और बाल मानसिकता खूब फली-फूली है. ये कहानियाँ रवीन्द्रनाथ के सम्पूर्ण अस्तित्व में व्याप्त बालसुलभ उपस्थिति की साक्षी हैं.

उन्होंने नाटक लिखते समय बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया. तीनों नाटक 'क्राउन', 'स्टूडेंट्स एग्जाम' और 'बीमारी का इलाज' पूरी तरह से बचकाने हैं. इसका जीवनसाथी भी एक बच्चा है. इसका मतलब यह है कि नाटक पर उनके विचार बच्चों से रहित नहीं थे.

उनके बचपन के बारे में, प्रमुख रवींद्रनाथ शोधकर्ता और बच्चों के लेखक अमिताभ चौधरी ने कहा, "रवींद्रनाथ सभी के हैं, चाहे वे युवा हों या वृद्ध." लेकिन मुझे लगता है कि वह एक छोटे बच्चे की तरह है. कहानियाँ, कविताएँ, नाटक - उन्होंने उनके लिए बहुत सी चीजें लिखीं. ऐसा लगता है जैसे वह नन्हें बच्चों को ज्ञान और शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने शांतिनिकेतन में भी लंबे समय तक पढ़ाया.

हां, एक शिक्षक के रूप में उन्होंने बच्चों के बारे में भी सोचा. उनके शैक्षिक दर्शन में बच्चों का भी महत्व है. इसलिए भले ही शांतिनिकेतन को विश्वविद्यालय में बदल दिया गया था, फिर भी उन्होंने बच्चों की शिक्षा जारी रखी. रवींद्र के साहित्य में बच्चे की कल्पना की बहुआयामी अभिव्यक्ति सिर्फ स्नेह व्यक्त करने या खुशी देने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें भविष्य के नागरिक के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता भी है! इसलिए रवींद्रनाथ के साहित्य में बचपन की अवधारणा कवि रवींद्रनाथ के संपूर्ण जीवन दर्शन का पर्याय है.

(डॉ. तपन बागची- लोकगीतकार और कवि)