अब्दुल्लाह मंसूर

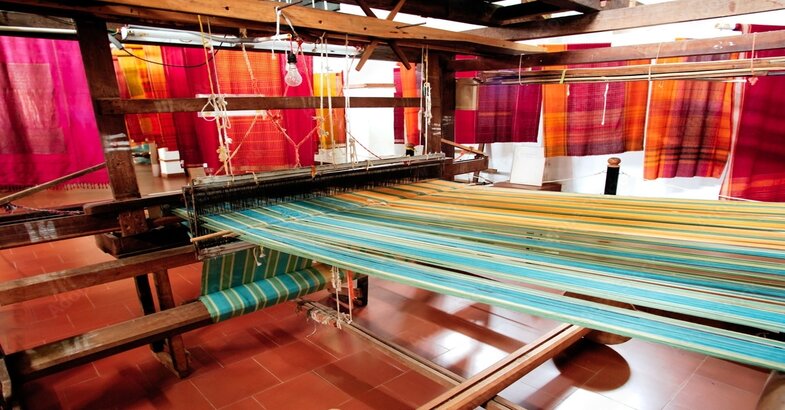

बनारस का नाम लेते ही गंगा, घाट, मंदिर, मस्जिद, भजन और संगीत की आवाज़ के साथ-साथ बनारसी साड़ी भी आँखों के सामने आ जाती है.यह साड़ी भारत की पहचान बन चुकी है और उसकी एक-एक बुनावट के पीछे अनगिनत मेहनतकश हाथों की कहानी छिपी होती है.इन हाथों में अधिकतर हाथ अंसारी या यूँ कहें बुनकर बिरादरी के लोगों के होते हैं.पीढ़ी दर पीढ़ी उनका जीवन करघे और धागों से जुड़ा हुआ है.

बनारसी साड़ी जिस शान-ओ-शौकत के साथ राजघरानों से लेकर आज की बॉलीवुड हस्तियों तक पहनी जाती है, उसी की बुनाई करने वाले असली कारीगर दो छोटे से कमरों में परिवार समेत गुज़ारा करने पर विवश होते हैं.

उनके लिए यह काम कला नहीं,बल्कि ज़िंदा रहने का ज़रिया है.यह कहानी अक्सर चमक-दमक की परतों में दब जाती है.भारत में लगभग 63लाख बुनकर परिवार हैं. यानी करीब 2करोड़ लोग सीधे इस पेशे पर निर्भर हैं, लेकिन सरकारी नीतियों में उनकी प्राथमिकता कहीं दिखाई नहीं देती.

अंसारी बुनकरों का इतिहास पुराना और पीड़ादायक है.मुस्लिम समाज में ऊँच-नीच का भेदभाव इतना गहरा रहा कि उन्हें हमेशा पिछड़ा और नीचा दर्जा दिया गया.

1857 की क्रांति के बाद जब मुसलमानों पर अंग्रेज़ों का कहर टूटा, तब सर सैयद अहमद ख़ान जैसे रहनुमाओं ने भी इस बिरादरी को “बदजात जुलाहा” कह कर नीचा दिखाया.

सर सैयद ने अपनी किताब असबाबे बगावतें हिन्द के पेज न० 37(प्रकाशक मुस्तफा प्रेस लाहौर) में लिखते हैं कि “जुलाहों का तार तो बिल्कुल टूट गया था, जो बदज़ात (बुरी जाति वाले) सब से ज़्यादा इस हंगामे में गर्मजोश (उत्साहित) थे.”

यह केवल अपमानजनक शब्द नहीं था बल्कि यह साबित करता है कि मुस्लिम समाज के भीतर भी जाति-जैसा भेदभाव मौजूद रहा है.यह भी सर्वविदित है कि बुनकरों (अंसरियों) ने खुल कर कांग्रेस का साथ दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे आगे खड़े रहे.

फिर भी ऐसे अपमान जनक स्थिति से निकलने के लिए 19 वीं शताब्दी के अंत तक आते-आते जुलाहों ने सम्मान पाने और अपनी पहचान को ऊँचा दिखाने के लिए “अंसारी” उपनाम अपनाना शुरू कर दिया.यह नाम मुस्लिम समाज के तथाकथित उच्च वर्ग यानी सैयदों से जुड़ा हुआ था.

लेकिन दुख की बात यह रही कि नाम बदल गया पर स्थिति नहीं बदली.समाज हमेशा उन्हें वही समझता रहा—ग़रीब, पिछड़े, मज़दूर और हाशिए पर पड़े लोग.

इन सबके बावजूद उनकी कला कमाल की रही.कतान, टिशू, अचरी या तनछूई जैसी जितनी भी क़िस्म की बनारसी साड़ियाँ आप देखते हैं, उनकी बुनाई में महीनों की मेहनत और धैर्य लगा होता है.

बारीक डिज़ाइन, सोने-चाँदी के धागे, फूल-पत्ती के मोटिफ—सब ओस क़तरे की तरह करघे पर बनते हैं.लेकिन असल सवाल यह है कि इनकी मेहनत की असली कीमत किसे मिलती है.साड़ी जो बाज़ार में हज़ारों रुपयों से लेकर लाखों तक में बिकती है, उसका मेहनताना बुनकर को मुश्किल से सौ- दो सौ रुपये ही मिलता है.

हालात यह हैं कि एक परिवार दिन-रात करघा/ पॉवर लूम चलाकर महीने में दस-बारह हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं कमा पाता.उसी से बच्चों की पढ़ाई, दवाई, बिजली और खाना सब निकालना पड़ता है.

करघे पर काम करने के लिए निरंतर बिजली चाहिए लेकिन उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था का हाल किसी से छुपा नहीं है.दिन भर में बारह-चौदह घंटे से ज़्यादा बिजली मिलना मुश्किल है.

लिहाज़ा एक दिन में दो-तीन साड़ियाँ ही बन पाती हैं और आमदनी बेहद कम रह जाती है.एक तरफ़ सरकार बनारस को “मेगा हैंडलूम क्लस्टर” बताकर खूब प्रचार करती है और पर्यटक बनारसी साड़ी को शान से खरीदते हैं, तो दूसरी तरफ़ असली बुनकर गरीबी और कर्ज़ के बोझ में दबे रहते हैं.

यह संघर्ष केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है.अशिक्षा इस समुदाय की बहुत बड़ी बाधा है.ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई पाँचवीं या छठी से आगे नहीं बढ़ पाती.

इसका नतीजा यह है कि सरकारी नौकरियों या बड़े रोज़गार के अवसरों तक वे नहीं पहुँच पाते.सरकार की योजनाएँ काग़ज़ पर तो बनती हैं, लेकिन उनका लाभ धरातल तक पहुँच ही नहीं पाता.बैंक से लोन लेने की कोशिश करें तो ऐसे काग़ज़ माँगे जाते हैं जो उनके पास होते ही नहीं.

अधिकारी समस्याएँ सुनने के बजाय टाल-मटोल करते हैं.अंततः बुनकर साहूकारों और व्यापारियों पर निर्भर हो जाते हैं.व्यापारी और बुनकर का रिश्ता भी असमानता पर आधारित है.

अक्सर कहा जाता है कि हिंदू-मुस्लिम की साझेदारी से यह कारोबार चलता है.यह सच है कि दोनों एक-दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन बराबरी वाली साझेदारी नहीं है.व्यापारी असली कीमत तय करता है और मुनाफ़ा उसी के हिस्से आता है, जबकि नुक़सान बुनकर के हिस्से में डाल दिया जाता है.

अगर व्यापारी की साड़ी नहीं बिकी तो वह बुकर दलालों को साड़ी वापस कर देते हैं.गंगा-जमुनी तहज़ीब की बातें करके इस शोषण को ढक दिया जाता है.धार्मिक आस्था इस समुदाय का सहारा है.

वे अपने काम को केवल रोज़ी-रोटी नहीं बल्कि इबादत मानते हैं.त्यौहारों पर धार्मिक रस्में निभाते हुए वे बनारस, मऊ, मुबारकपुर की साझा संस्कृति का भी हिस्सा बने रहते हैं.उनकी यह दोहरी पहचान उन्हें गर्व तो देती है लेकिन समस्याओं का हल नहीं करती.

आज़ादी के बाद से कई सरकारें आईं और गईं.हर बार हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने के वादे किए गए.लेकिन ज़्यादातर योजनाएँ काग़ज़ पर ही सीमित रह गईं.सस्ती मशीनों से बनी साड़ियों ने उनकी कमर और तोड़ दी.ग्राहक को सस्ता माल चाहिए और व्यापारी वहीं से खरीद लेता है.

ऐसे में हाथ से बनी असली बनारसी साड़ी का दाम और गिरता जा रहा है.सबसे बड़ा संकट यह है कि सूरत जैसे शहरों में साड़ी उद्योग पूरी तरह संगठित है.वहाँ बड़े पॉवरलूम और इलेक्ट्रॉनिक जैक्वार्ड मशीनें लगी हैं, जिनसे हजारों डिज़ाइन रोज़ तैयार हो जाते हैं.

लागत भी कम आती है और साड़ियाँ बड़ी संख्या में बनकर सस्ती दरों पर बाज़ार में पहुँच जाती हैं.इसके मुक़ाबले बनारस, मऊ और मुबारकपुर का इलाका अब भी असंगठित ढंग से काम करता है.

यहाँ हर परिवार छोटे करघे/ पॉवर लूम पर बुनाई करता है और उत्पादन सीमित रहता है.नतीजा यह है कि बनारसी साड़ी महँगी पड़ती है और बाज़ार में उसका स्थान सूरत की मशीन से बनी साड़ियों के सामने कमजोर होता जा रहा है.

सवाल सिर्फ़ रोज़गार का नहीं है, सवाल उनकी आवाज़ का भी है.मुस्लिम राजनीति की जब भी चर्चा होती है, वहाँ अंसारी बुनकरों या दूसरे पसमांदा मुसलमानों की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती.

पहले कुछ बुनकर समाज के नेता नज़र भी आते थे,लेकिन जब बुनकरों ने भाजपा को रोकने के इरादे से कांग्रेस को वोट करना शुरू किया तब से उनकी रोज़ी रोटी के मुद्दे की जगह धर्म जज़्बाती मुद्दे प्राथमिक हो गए, 1990के दशक के बाद बुनकरों रुझान समाजवादी पार्टी और बसपा की ओर मुड़ गया.

दिक़्क़त यह रही कि “भाजपा हराओ” वाली राजनीति ने उन्हें कई मायनों में पीछे धकेल दिया.सबसे अहम बात यह रही कि उनकी रोज़ी-रोटी से जुड़े मुद्दे कभी भी राजनीतिक विमर्श में गंभीरता से शामिल नहीं हुए.

जिन दलों को वे अपना हितैषी मानते रहे, उन्होंने भी अपने चुनावी घोषणापत्र में उनकी समस्याओं को जगह नहीं दी और उन्हें हमेशा सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरिज़्म की बहस तक सीमित कर दिया.

दूसरा नुकसान नेतृत्व को लेकर हुआ.आज़ादी से पहले और कुछ समय बाद तक बुनकर समाज के पास अपने नेता हुआ करते थे, जिनकी पहचान अलग और मजबूत थी.

लेकिन भाजपा विरोध के नाम पर राजनीति धीरे-धीरे हिंदू बनाम मुस्लिम के खांचे में सिमट गई.इस ढांचे में सत्ता और नेतृत्व दोनों ही समुदायों के उच्चवर्गीय तबकों के पास चला गया.

अशराफ़ नेताओं ने पूरे मुस्लिम समाज की तरफ़ से बोलने का दावा तो किया, लेकिन बुनकरों की असल परेशानियाँ उनके एजेंडे में कभी शामिल ही नहीं हो पाईं.यही वजह है कि आज पसमांदा आंदोलन की ज़रूरत और भी महसूस होती है.यह आंदोलन कहता है कि असली प्रतिनिधित्व वही है जिसमें ज़मीनी स्तर की आवाज़ शामिल हो.

इतिहास में बुनकरों ने अपनी ताक़त दिखाई भी है.27अप्रैल 1940को दिल्ली में ‘आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस’ हुई, जिसमें मजलिसे अहरार, खुदाई खिदमतगार, जमीयत अहले हदीस और मोमिन कॉन्फ्रेंस जैसे संगठनों ने हिस्सा लिया.

मोमिन कॉन्फ्रेंस 40,000बुनकरों के साथ यहां उतरी.यह चेतना का प्रतीक है, जो बताता है कि अगर यह समुदाय संगठित हो जाए तो सत्ता और व्यवस्था को चुनौती दे सकता है.

आज पसमांदा आंदोलन उसी चेतना को जगाने की कोशिश कर रहा है.हालाँकि इस कठिनाई के बीच कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं.जैसे—OBC सूची में शामिल होने से कुछ राहत मिली.

शिक्षा और नौकरी में थोड़ी तरक्क़ी भी हुई है.डिजिटल दुनिया ने भी नए रास्ते खोले हैं.कुछ युवा अंसारी अब ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म पर सीधे अपनी साड़ी बेच रहे हैं.सोशल मीडिया पर उनका काम पहचान पा रहा है.यह छोटे कदम भले हों लेकिन उम्मीद जगाने वाले हैं.

भारत सरकार ने भी कई योजनाएँ शुरू की हैं.राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के तहत बुनकरों को वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण मिल रहा है.प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया है.

हथकरघा मार्क योजना बुनकरों के उत्पादों को प्रमाणित करने में मदद कर रही है.बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत आसानी से वित्तीय सुविधाएँ मिल रही हैं.

मेगा हथकरघा क्लस्टर भी बनाए गए हैं, जिनमें वाराणसी शामिल है.अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की “उस्ताद” योजना भी कौशल उन्नयन पर केंद्रित है.ये पहलें धीरे-धीरे ही सही, बुनकरों की ज़िंदगी में बदलाव ला रही हैं.

बुनकरों की कहानी हमें यह समझाती है कि भारत की विविधता का असली चेहरा तभी सामने आएगा जब हम उसकी चमक-दमक के साथ-साथ उसके हाशिए के हिस्से को भी देखेंगे.

बनारसी साड़ी केवल एक कलाकारी नहीं, बल्कि उसमें छुपी मेहनतकश ज़िंदगियों की पुकार है.वह पुकार हमसे पूछती है कि क्या हमें सिर्फ़ उनकी कला चाहिए या उनका सम्मान और बराबरी भी.

यही सवाल पसमांदा आंदोलन भी बार-बार हमारे सामने रख रहा है.यह ज़रूरी है कि सरकार और समाज दोनों मिलकर इन मेहनतकश हाथों को मजबूती दें.जब तक करघों की आवाज़ जिन्दा है, तब तक बनारस की पहचान ज़िंदा है.

अगर इन हाथों को शिक्षा, बराबरी और सम्मान मिलेगा तो बनारसी साड़ी सिर्फ़ धागों की नहीं, बल्कि उम्मीदों और खुशियों की बुनावट बन जाएगी.

(लेखक पसमांदा चिंतक हैं)