साकिब सलीम

“मैं आरोपी (भगत सिंह और उसके सहयोगियों) को अदालत से जेल ले जाने के आदेश का पक्षकार नहीं था और वैसे भी मैं इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं था. उस आदेश के परिणामस्वरूप आज जो कुछ हुआ, उससे मैं खुद को अलग कर लेता हूं."

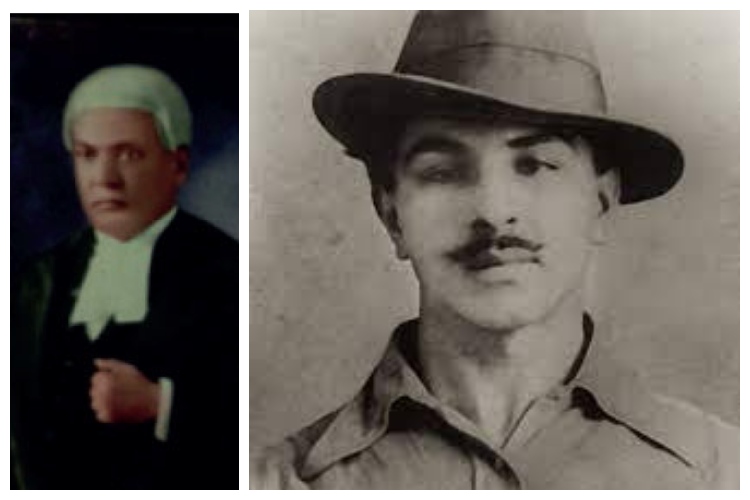

जस्टिस सैय्यद आगा हैदर, 12 मई 1930

न्यायमूर्ति सैय्यद आगा हैदर द्वारा 12 मई, 1930 को लाहौर में विशेष न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अन्य भारतीय क्रांतिकारियों को साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मुकदमा चलाने के लिए पारित उपरोक्त आदेश भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा.

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अप्रैल, 1929 में केंद्रीय असेंबली, दिल्ली के अंदर स्मोक बम फेंकने के बाद राष्ट्रवादी युवाओं के आदर्श बन गए,जिसके लिए दोनों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें सजा सुनाई गई. जब वे जेल में थे तब भगत सिंह को एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स, हत्याकांड का सह-आरोपी बनाया गया था.

क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने से राष्ट्रवादी युवाओं को आतंकित करने के लिए ब्रिटिश सरकार मुकदमे से बाहर एक तमाशा बनाना चाहती थी. 1930के लाहौर अध्यादेश संख्या III को पेश करके वायसराय द्वारा एक विशेष न्यायाधिकरण बनाया गया था. इसका उद्देश्य 'उचित न्यायिक प्रक्रियाओं' को दरकिनार करना और शक्तिशाली ब्रिटिश क्राउन को चुनौती देने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों को मृत्युदंड देना था.

अध्यादेश 1मई को पेश किया गया था और मुख्य न्यायाधीश शादी लाल को 'विशेष न्यायाधिकरण' के लिए तीन न्यायाधीशों को 'विधिवत' चुनने की शक्तियों से लैस किया गया था. शादी लाल को पूरा भरोसा था कि न्यायमूर्ति सैय्यद आगा हैदर, दो अंग्रेज न्यायाधीशों कोल्सड्रीम और हिल्टन के साथ, विशेष न्यायाधिकरण के उद्देश्यों को समझेंगे और समय पर 'अंग्रेजी न्याय' देंगे.

इस ट्रिब्यूनल ने 5 मई को अपना 'काम' शुरू किया और उसी दिन क्रांतिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था, "हम इस हास्यास्पद शो के एक पक्ष होने से इनकार करते हैं और अब से हम इस मामले की कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे".

लेकिन, कम ही लोगों को पता था कि आगा हैदर के सीने में एक भारतीय दिल धड़क रहा था. 12 मई को क्रांतिकारियों को न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया गया. उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और सरफरोशी की तमन्ना गाने लगे.

जिसके बाद पुलिस ने जस्टिस कोल्डस्ट्रीम के आदेश पर उन्हें अदालत में पीटा, जिससे उन्हें चोटें आईं. आगा हैदर इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अपना विरोध दर्ज कराया. अपनी पुस्तक, द एक्ज़ीक्यूशन ऑफ़ भगत सिंह: लीगल हेरिसिस ऑफ़ द राज में, सतविंदर सिंह जस्स लिखते हैं, “उन्होंने (आगा हैदर) ने अदालत कक्ष की हिंसा से अपने पूरी तरह अलग बताया, जिसे ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, जस्टिस के इशारे पर जानबूझ कर उकसाया गया था.

उनका यह काम दूसरे जजों के लिए पूरी तरह से सदमे की तरह रहा होगा. इसने लाहौर के मुख्य न्यायाधीश (शादी लाल) को भी पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया. उन्होंने तो जस्टिस आगा हैदर को कठपुतली की तरह नियुक्त किया था. लेकिन वह आदमी झांसे में नहीं आया. वह यहां एक पश्चिमी भारतीय कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे.”

12 मई की हिंसा के बाद क्रांतिकारियों और उनके वकीलों ने न्यायाधिकरण की कार्यवाही का बहिष्कार किया. न्याय के सभी ढोंगों को खिड़की से बाहर फेंकते हुए ट्रिब्यूनल ने 'आरोपी' या 'बचाव वकील' की अनुपस्थिति में अपनी कार्यवाही शुरू की. आगा हैदर इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और न्यायाधीश की कुर्सी से 'बचाव'पक्षकी भूमिका निभाई.

उन्होंने पुलिस द्वारा पेश किए जा रहे सभी गवाहों से जिरह शुरू कर दी. पुलिस ने जय गोपाल, पोहिंद्र नाथ घोष, मनमोहन बनर्जी और हंस राज वोहरा को गवाह के रूप में पेश किया. आगा हैदर ने अन्य दो अंग्रेजी न्यायाधीशों के विपरीत उनकी गवाही को सीधे-सीधे मान नहीं लिया.

उसने उन बयानों में झोल निकाल दिए जो पुलिस ने इन अनुमोदनकर्ताओं को ट्रिब्यूनल के सामने 'पढ़ने' के लिए दिए थे. जस्स लिखते हैं, "आरोपी की ओर से कानूनी प्रतिनिधित्व के अभाव में, उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने ऊपर ले लिया था कि न्याय के अंत का बलिदान नहीं किया गया था".

ट्रिब्यूनल के पूरे नाटक का पर्दाफाश आगा हैदर ने 30मई को तब किया जब उसने राम सरन दास से जिरह शुरू की. दास को ट्रिब्यूनल के सामने स्वीकार करना पड़ा, "मैं एक दस्तावेज रखना चाहता हूं जो दिखाता है कि गवाह को कैसे पढ़ाया जाता है. मैं दस्तावेज सौंपता हूं. मैं पुलिस की हिरासत में नहीं रहना चाहता. यह दस्तावेज़ मुझे एक पुलिस अधिकारी ने दिया था जिसने मुझे इसे दिल से सीखने के लिए कहा था. यह मेरे साथ मौजूद अधिकारी द्वारा बार-बार मुझे दिखाया गया. जैसे-जैसे वे बदलते गए, यह एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी तक जाता गया. मैं दस्तावेज़ सौंपता हूं.”

आगा हैदर के मुकदमे पर पड़ने वाले प्रभाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अदालत के सामने पेश किए गए सात चश्मदीद गवाहों में से छह जिरह का सामना करने के बाद मुकर गए.

ट्रिब्यूनल के लिए आखिरी दिन 20 जून था और यह पहले से ही स्पष्ट था कि आगा हैदर भारतीय क्रांतिकारियों को मौत की सजा नहीं देने जा रहे थे. अंग्रेज़ सरकार दुविधा में थी. स्पेशल ट्रिब्यूनल के नाम पर उन्होंने जो रंगमंच तैयार किया था उसकी नौटंकी खत्म ही जाती. क्योंकि, अगर तीनों जज सहमत नहीं होते तो मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था.

सरकार ने अपने समर्थन में आगा हैदर को 'शांत' करने के लिए एक प्रतिनिधि भेजा लेकिन उस व्यक्ति को यह कहकर घर से बाहर कर दिया गया, "मैं एक न्यायाधीश हूं, कसाई नहीं."

ऐसे में, आगा हैदर को मुख्य न्यायाधीश शादी लाल ने "स्वास्थ्य कारणों" से ट्रिब्यूनल से बर्खास्त कर दिया और ट्रिब्यूनल का पुनर्गठन किया गया था. इस बार जज के पास साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने के लिए रीढ़ नहीं थी और 'अंग्रेजी न्याय' भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा देकर किया गया था.

आगा हैदर ने नौकरी छोड़ दी, सहारनपुर (यूपी) आए और 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया. अभी भी उनके परपोते उन्हें इस रूप में याद करते हैं:

मेरा ताल्लुक उस खानदान से है, जिसके बुजुर्गों ने अंग्रेज के सामने कलम तोड़ दी थी.