आतिर खान

आधुनिक भारत में हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण की कहानी को समझने के लिए बीसवीं सदी के शुरुआती दौर के खिलाफत आंदोलन को फिर से देखना जरूरी है। यह केवल ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ विरोध नहीं था, बल्कि यह पहली बार था,जब बड़े पैमाने पर मुस्लिम धार्मिक पहचान को जन-राजनीति में संगठित किया गया। इसके प्रभाव आंदोलन के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक महसूस किए गए।

ब्रिटिश शासन मजबूत होने से पहले सदियों तक भारत में मुस्लिम राजनीतिक सत्ता ने जनसंख्या की वास्तविकता के अनुसार खुद को ढाला था। दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल साम्राज्य एक हिंदू-बहुल समाज पर शासन करते थे और पूरी तरह धार्मिक राज्य नहीं चला सकते थे।

राजनीतिक स्थिरता के लिए समझौता जरूरी था। पूरे उपमहाद्वीप में शरिया एक समान लागू नहीं थी; स्थानीय परंपराएं बनी रहीं, हिंदू अभिजात वर्ग प्रभावशाली रहा और शासन बातचीत व समायोजन से चलता रहा। धार्मिक पहचानें अलग थीं, लेकिन वे पूरी तरह राजनीतिक खांचों में बंटी नहीं थीं। यह कहना सही है कि समन्वय (सिन्क्रेटिज़्म) कोई आदर्शवादी परियोजना नहीं, बल्कि व्यावहारिक आवश्यकता थी।

यह संतुलन मध्यकालीन मुस्लिम शासकों से नहीं, बल्कि औपनिवेशिक बदलावों से टूटा। मुगल सत्ता के पतन और ब्रिटिश शासन के मजबूत होने के साथ मुस्लिम राजनीतिक वर्ग और उलेमा ने अपनी संस्थागत शक्ति खो दी। जो समुदाय पहले सत्ता में था, वह अब विदेशी शासन में हाशिए पर आ गया। साथ ही नई शिक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में वही आगे बढ़े जो जल्दी ढल सके। इस बदलाव ने मुस्लिम समाज में असुरक्षा पैदा की और असुरक्षा अक्सर प्रतीकों की तलाश करती है।खिलाफत का मुद्दा ऐसा ही एक प्रतीक बन गया।

पहले विश्व युद्ध के बाद उस्मानी साम्राज्य के विघटन और खिलाफत के खत्म होने के खतरे ने कई भारतीय मुसलमानों को गहराई से प्रभावित किया। भले ही उस्मानी सुल्तान दूर था, लेकिन मुस्लिम दुनिया के एक हिस्से में उसे उम्माह का प्रतीक और पवित्र स्थलों का संरक्षक माना जाता था। खिलाफत की रक्षा का सवाल भारत में धार्मिक भावना और औपनिवेशिक विरोध को जोड़ने का माध्यम बन गया।

यह आंदोलन पहले से चल रहे घटनाक्रमों से भी जुड़ा था। सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन ने मुस्लिम अलग पहचान पर जोर दिया था, जो आगे चलकर दो-राष्ट्र सिद्धांत में बदला। 1912–13के बाल्कन युद्धों ने पैन-इस्लामी भावना को जगाया। कानपुर दंगे, और ब्रिटिश जनगणना व वर्गीकरण की नीतियों ने पहचान की सीमाओं को और स्पष्ट किया। 1919तक जब खिलाफत आंदोलन तेज हुआ, तब धार्मिक एकता पर आधारित जन-समर्थन की जमीन तैयार थी।

आधुनिक भारतीय इतिहास में पहली बार बड़ी संख्या में मुसलमान एक साझा धार्मिक-राजनीतिक मुद्दे पर संगठित हुए। इस आंदोलन का नेतृत्व उलेमा और अली बंधुओं जैसे नेताओं ने किया। इतिहासकार मुशीरुल हसन के अनुसार, खिलाफत आंदोलन ने एक अलग मुस्लिम राजनीतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का समर्थन किया, यह सोचकर कि हिंदू-मुस्लिम एकता से ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष मजबूत होगा। कुछ समय के लिए धार्मिक आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन साथ-साथ चले। लेकिन यह गठबंधन ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और 1924में मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में खिलाफत को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया।

लेकिन इससे पैदा हुई राजनीतिक ऊर्जा खत्म नहीं हुई। एक बार जब धार्मिक पहचान जन-राजनीति का हिस्सा बन जाती है, तो उसे रोकना आसान नहीं होता। आस्था पर आधारित राजनीतिक पहचान आसानी से पीछे नहीं हटती।

ब्रिटिश नीतियों जैसे अलग निर्वाचक मंडल और सामुदायिक प्रतिनिधित्व ने धार्मिक सीमाओं को और मजबूत किया। ब्रिटिशों ने धार्मिक पहचानें बनाई नहीं थीं, लेकिन उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने हिंदुओं और मुसलमानों को अलग राजनीतिक समूहों की तरह देखने की आदत डाल दी। इतिहासकार डोमिनिक-सिला खान के अनुसार, औपनिवेशिक वर्गीकरण ने धर्म को देखने का नजरिया बदल दिया। विविध परंपराओं को “एक हिंदू धर्म” और “एक इस्लाम” के रूप में सरल बना दिया गया।

समय के साथ हिंदू और मुस्लिम नेता साझा नागरिकों की तरह कम और अलग समुदायों के प्रतिनिधि की तरह ज्यादा बातचीत करने लगे। उत्तर भारत, खासकर संयुक्त प्रांतों में, कुछ मुस्लिम नेताओं ने संवैधानिक सुरक्षा और विशेष अधिकारों की मांग की।

अलीगढ़ की बौद्धिक धारा, अल्लामा इकबाल की कविता और बाद में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व ने अल्पसंख्यक असुरक्षा को संगठित राजनीतिक मांगों में बदल दिया। हालांकि सभी मुसलमान विभाजन के पक्ष में नहीं थे,देवबंद के कुछ उलेमा और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नेताओं ने संयुक्त राष्ट्रवाद का समर्थन किया,लेकिन अलग राजनीतिक पहचान की सोच मजबूत हो चुकी थी।

ध्रुवीकरण एकतरफा नहीं होता। मुस्लिम राजनीतिक एकजुटता के जवाब में हिंदू समाज के कुछ हिस्सों में भी समान प्रवृत्तियां उभरीं। ब्रिटिशों ने हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग-अलग निजी कानून तय किए। हिंदू सुधार और पुनरुत्थान आंदोलनों तथा बाद में हिंदू पहचान पर आधारित संगठनों का उभार भी इसी पृष्ठभूमि में हुआ।

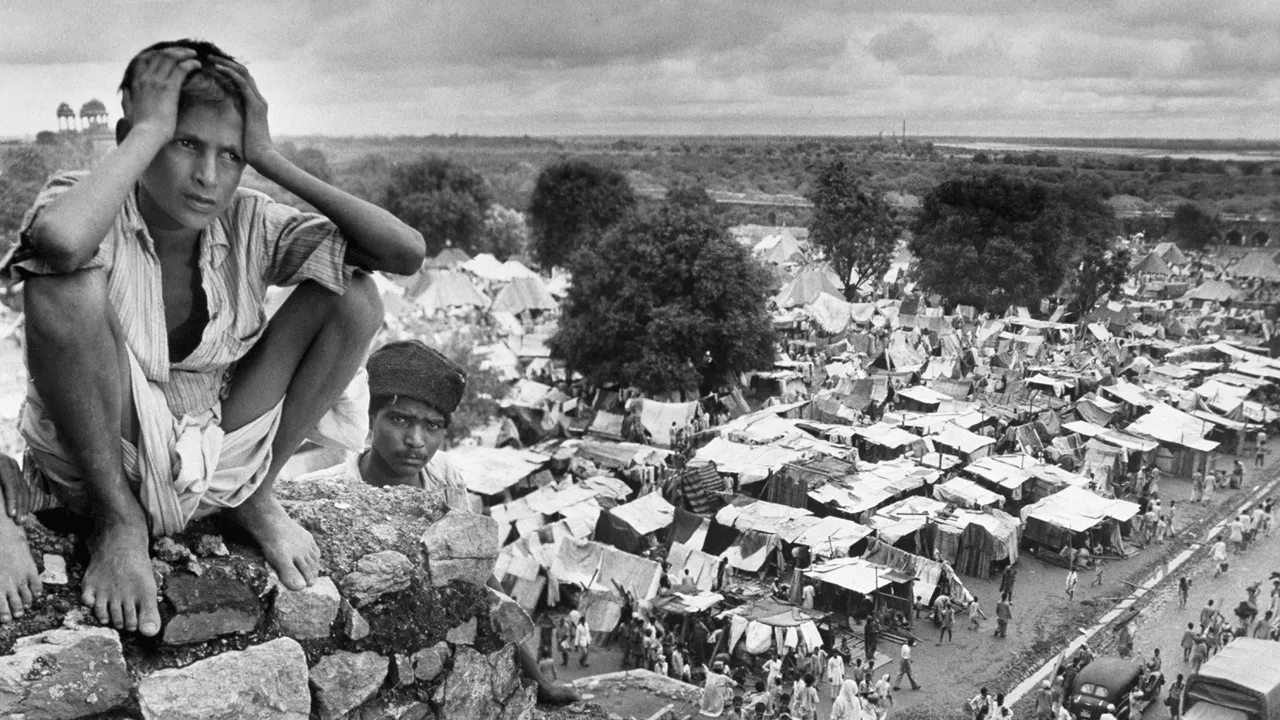

1885 से 1947 तक केवल लगभग साठ वर्षों में सदियों में बना संतुलन टूट गया और विभाजन हुआ, जिसके साथ भयंकर हिंसा हुई।स्वतंत्र भारत ने इस टूटन से ऊपर उठने के लिए संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता अपनाई। संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया और मुस्लिम आरक्षण की मांग नहीं की।

फिर भी समय के साथ धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़ता गया। ऐतिहासिक असुरक्षाएं आसानी से खत्म नहीं होतीं। जब समाज शिकायतों और यादों में सिमट जाता है, तो अविश्वास फिर उभरता है। असुरक्षा पर आधारित राजनीति प्रतिक्रिया और प्रति-प्रतिक्रिया का चक्र पैदा करती है।

खिलाफत आंदोलन का महत्व किसी एक पक्ष को दोष देने में नहीं, बल्कि उससे सीख लेने में है। इसने दिखाया कि जब जन-राजनीति धार्मिक पहचान पर आधारित हो जाती है,चाहे उद्देश्य औपनिवेशिक विरोध ही क्यों न हो तो सार्वजनिक जीवन की दिशा बदल जाती है। जब आस्था राजनीतिक संगठित होने का मुख्य आधार बनती है, तो समझौता कठिन और संदेह आसान हो जाता है।

यह तय है कि बहुल समाजों को बनाए रखने के लिए परिपक्व राजनीति जरूरी है, न कि भावनात्मक अतीत या प्रतिक्रियात्मक शिकायतें। सभ्यताएं स्वभाव से मिश्रित होती हैं। उन्हें किसी एक पहचान धार्मिक या अन्य में ढालने की कोशिशों के परिणाम होते हैं, जिनके बारे में इतिहास बार-बार चेतावनी देता है।

( लेखक आवाज द वाॅयस के प्रधान संपादक हैं)