अब्दुल्लाह मंसूर

"धर्म संकट में है. गंगाजली उठाकर प्रतिज्ञा करो कि भारत की पवित्र भूमि को मुसलमानों के खून से धोना स्वामीजी जोन में आ चुके थे 'देखो, कलकता और लाहौर और नवावाली में इन म तकों ने हमारी माताओं का कैसा अपमान किया है.

"बोलो बजरंगवली की ... एक अकेली आवाज उठी.

"जय" सारा गाँव गूंज उठा.

..."अउरी अब ऊ सब जात बाडन हमनी का घर घूंसे कहत बाहुन की तूं जा पाकिस्तान हम कहली की नाजाइब हम बस बिगड़ गइलन लोग.यह बात सुबह होते होते अडोस-पड़ोस के सारे देहातों में फैल गयी. सीधे-सादे किसानों की समझ में नहीं आयी कई स्वामियों के दौरा करने के बाद भी यह बात उनकी समझ में नहीं आयी कि अगर गुनाह कलकत्ता के मुसलमानों ने किया है तो बारिखपुर के बफाती, अलावलपुर के घरऊ, इंडरही के घसीटा को, यानी अपने मुसलमानों को सजा क्यों दी जाय ?

जिन मुसलमाना बच्चियों ने छुटपन में उनकी गोद में पेशाब किया है, उनके साथ जिना क्यों और कैसे की जाय ? उनकी समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि जिन मुसलमानों के साथ वह सदियों से रहते चले आ रहे हैं, उनके मकानों में आग क्यों और कैसे लगा दी जाय.

उन मुल्लाजी को कोई कैसे मारे जो नमाज पढ़कर मस्जिद से निकलते हैं तो हिंदू-मुसलमान सभी बच्चों को फूकते हैं ? किसानों की समझ में यह आता था कि झगड़े की जमीन की फसल काट ली जाय. जमीन के मामले में एकाध कल्ल-सून हो जाय तो कोई बात नहीं. लेकिन यूँ ही. सिर्फ इस जुर्म पर किसी को फन कर देना या किसी का घर फूक देना कि कोई मुसलमान है, उनकी समझ में नहीं आ रहा था.

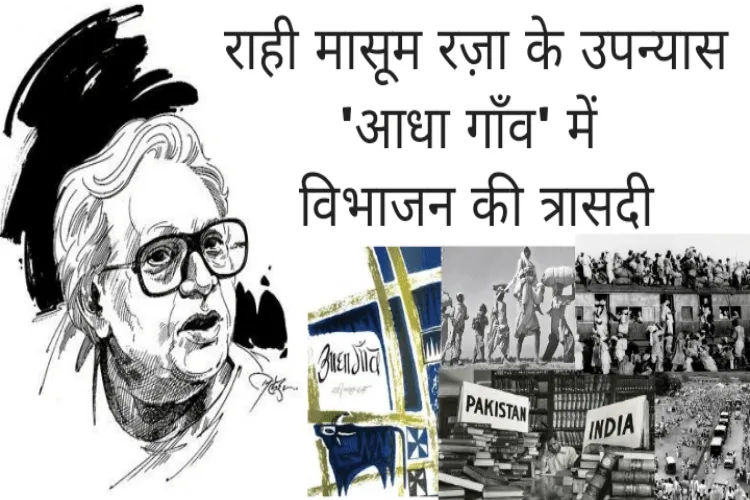

प्रस्तुत उद्धरण राही मासूम रज़ा के लोकप्रिय उपन्यास आधा गाँव से लिया गया है. आधा गाँव' मासूम रज़ा की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है जिसे लेखक ने ग़ाज़ीपुर के अपने गाँव गंगौली के सामाजिक एवं राजनीतिक परिवेश को आधार बनाकर लिखा है.

पूरा उपन्यास अशराफ समाज विशेषतः शिया सैयद परिवार के ऊपर है और इसी वजह से यह कहानी मुहर्रम और ताजिये के इर्द-गिर्द घूमती है. जैसा कि राही मासूम रज़ा लिखते हैं “सच तो यह है कि उन दिनों सारा साल मोहर्रम के इंतज़ार ही में कट जाता था.

ईद की ख़ुशी अपनी जगह, मगर मोहर्रम की ख़ुशी भी कम नहीं हुआ करती. बकरीद के बाद ही मोहर्रम की तैयारी शुरू हो जाती.” राही मासूम रज़ा अपने उपन्यास की भूमिका में लिखते है- "यह कहानी न कुछ लोगों की है, न कुछ परिवारों की. यह उस गाँव की कहानी भी नहीं है जिसमें इस कहानी के बुरे-भले पात्र अपने-आपको पूर्ण बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं.

यह कहानी न धार्मिक है, न राजनीतिक क्योंकि समय न धार्मिक होता है, न राजनीतिक. और यह कहानी समय की है. यह गंगौली में गुजरने वाले समय की कहानी ." इसलिए पाठक देखते हैं कि कहानी के पात्रों पर समय का कैसा असर दिखता है, समय के साथ साथ कहानी के पात्र में भी बदलाव आता है.

इस वजह से उपन्यास के पात्रों में बनावटीपन नहीं है. यह उपन्यास 'सांझी संस्कृति सांझी विरासत' की संकल्पना पर लिखी गई है जो यह समझाने का प्रयास करती है कि गंगौली जैसे छोटे से गाँव के आम मुसलामनों को 'पाकिस्तान विभाजन साम्प्रदायिकता का उतना बोध नहीं था पर जैसे भारत का राजनितिक परिदृश्य बदला वैसे ही 'गंगौली पर भी इसका प्रभाव लक्षित होने लगा.

जबकि हम यह देखते हैं कि भारत में अशराफ संस्कृति और पसमांदा संस्कृति दो अलग संस्कृति है. पसमांदा समाज के ज्यादातर रिवाज को तो अशराफ हिंदुवाना रिवाज़ कह कर खारिज कर देते हैं. ऐसे में गांभी संस्कृति हिंदू- मुस्लिम एकता दरराज रावर्ण - अशराफ एकता ही बनी रहती है. मेरी इस समीक्षा में हम पसमांदा नजरिये से इस उपन्यास को देखेंगे और आजादी के पहले और बाद में इस आधा गाँव के हाशिए पर बड़े पुरे पसमांदा समाज के हालात को समझने की कोशिश करेंगे.

'आधा गाँव' के प्रमुख पात्र मुस्लिम ज़मींदार है जो ऊंची जाति से आते हैं. बाकि पसमांदा जातियां उनकी प्रजा की तरह है, जो इस कहानी में अशराफ पात्रों की तुलना में हाशिए पर बड़े हैं. 'मियां लोग चैप्टर में यह बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी कि पसमांदा जातियों को 'मिया' शब्द से नहीं पुकारा जाता था.

कुछ ग्राम शब्द कुछ ग्राम जातियों कि लिए होते थे. आज भी ठेठ गाँव में मिया का पर पूछेंगे तो गाँव के आम आदमी किसी यद मिर्जा, पठान का ही घर दिखा देंगे. किसी जुलाहे कुंजड़ा धुनिया के घर को मियां का पर नहीं बोला जाता है.

जैसे ऊंची जाति कि महिलाओं के लिए बीबी, शब्द का प्रयोग होता था न कि किसी जुलाहिन, भटियारिन, धुनियारन आदि के लिए. परामांदा जाति की औरतों को तो इस तरह सम्बोधित किया जाता था 'वी कुंजन, लतीफ़ मनिहारन, मदारन बी, जुलाहीन आदि.

जब मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी कहते हैं 'बेपर्दा नज़र आयीं जो कम चन्द बीवियां / अकबर ज़मीं में ग़ैरत-ए-कौमी से गड़ गया/ पूछा जो आप का पर्दा वह क्या हुआ.कहने लगीं के अक्ल पे मदों के पड़ गया. यहाँ अकबर पर्दे कि फिर सिर्फ अपनी जाति यानी अशराफ औरतों के लिए कर रहे हैं.

राही मासूम रजा भी लिखते हैं, रौबदानियाँ तो टोली के बिना पर से निकल ही नहीं सकती थी. ये तो गाँव की राकिने, जुलहिने, अहिरने और नमाईन होती थीं (जो ताज़िया देखने बेपर्दा निकलती थी) . हिंदी उपन्यास जगत में शायद पहली बार मुस्लिम जन-जीवन की भीतर-बाहरी सञ्चाइयों / मुस्लिम जाति व्यवस्था के बारे में/ मुस्लिम समाज में मौजूद छुआछूत के बारे में इतना राजीव / यथार्थ चित्रण हुआ है जितना राही मासूम रजा ने अपने आधा गाँव में किया है.

हालांकि फिर मैं कह रहा हूँ कि उनकी चिंता उनकी जातिगत चिंता थी. इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से अशराफ परों में जातिगत शिक्षा को दर्शाया है. जैसे वह लिखते हैं कि हकीम साहब हौज के किनारे बैठे कर उस हाथ को साफ़ करने लगे जिस हाथ से उन्होंने एक काफ़िर और वह भी नीच जात के एक काफिर का हाथ हुआ था.

अब आका दूसरा मामला देखें" अंगटिया बो ने अपना हाथ फैला दिया और सकीना ने फैले हुए हाथ पर तह किया हुआ पान का बीडा ऊपर से छोड़ दिया जो उसकी होती पर गिरकर गुल गया. संगदिया- वो ने सलाम कर के वह पान खा लिया" .

मुसलमानों के बीच प्रचलित जाति का मेद आधा गधि में कई जगह देखने को मिलता है. जैसे एक जगह जुलाहों के लड़के मीर साहब के लड़के के साथ कबट्टी खेलते है .तब गया बहीर ने उन लड़कों को इधर-उधर फेंकते हुए कहा- अब तुह लोगन अइसन साठ साहेब होगइल बाटा की गीर साहेब के सदकन से कबड्डी खेलबा ?"

(इस घटना से नाराज होकर धन दादा जुलाहों के घर तक सपक गए और साठी बजा-बजाकर उन्हें गाली देने लगे. [4] मुस्लिम समाज में मौजूद कफू (शादी विवाह में जातियों की बराबरी की कौन सी जाति आपस में बराबर हैं और कौन सी नहीं, कौन किससे शादी कर सकता है और कौन नहीं) के बारे में भी यह उपन्यास बहुत साफ लहजे में बात करता है कि शादी के लिए हड्डी मिलाना कितना जरूरी होता था और है.

अगर पसमांदा जाति कि किसी औरत से अगर शादी हो भी गई तो अशराफ समाज उसे स्वीकार नहीं करता था, जैसे राही लिखते हैं. नईमा दादी बहरहाल जुलाहन थी. मैदानियों के साथ नहीं रह सकती थी. पुराने जमाने के लोग इस बात का बड़ा ध्यान रखते थे कि कौन कहाँ बैठ सकता है और कहाँ नहीं [5].

आजादी के बाद जब अशरफों की जमींदारियों दिन जाती है और पसमांदा जातियों को भी अलीगढ़ड जैसे अनराफ संस्था में जगह मिल जाती है. सर सैयद पसमांदा जातियों को आधुनिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे. इस विषय में मेरा यह लेख पढ़ें.

तब एक सैयदों की लड़की कमीना और रहमत जुलाहे के लड़के बरकतुवा उर्फ मोहम्मद बरकतुल्लाह अंसारी में इनक परवान चढ़ने लगता है. राही लिखते हैं कि बरकतुवा अलीगढ़ में अपने दोस्तों को अपने और कामिला के इरक के बारे में बड़ी-बड़ी बातें बताई थी, पर उसका ज्यादा जोर इस पर था कि उसकी मानूका खरी मैदानी है. पर उनके इरक की खबर फुधन मियां को लग जाती है.

बरकतुवा के बाप को गाली बकते हैं. उस पर बरकतुवा अपने बाप को अम्बू बोल देता है. यह सुन कर धन मियां आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं 'तूहें अपने बाप को अम्बा कहे लगिहो तो शरीफ लोगन के लड़के अपने बाप को का कहके पुकरीहें." पुत्रन मियां बरकतुवा और कमीना की बात कमीला के बाप अली मियां तक पहुंचा देते हैं.

अली मियां अपनी बिरादरी में लड़का योजना चाहते हैं जो खरा सैयद हो, इसलिए वह फिददू से शादी के पक्ष में नहीं है जो दामी संपद है. अर्थात उसके खून में दूसरी जात की मिलावट है. इस पर पुत्रन मियां कहते हैं कि बिगड़ कर रहे हो? फिददू में कामिलाका विवाह हरगिज़ मत करिहो. बाकि बरकतवा के साथ ख़ुदा न खास्ता भाग जाय तब कह दियो गाँव भर से कि रहमतवा(बरकतवा का बाप) तो खरा सैयद है.

हम इस उपन्यास में पसमांदा और अशराफ़ संस्कृतियों के बीच फर्क भी देखते हैं. अभी तक हम जिसे मुस्लिम पहचान के रूप में जानते हैं वह दरसल अशराफ़ मुसलमानों की पहचान है. मास मिडिया का सबसे बड़ा माध्यम फिल्मो में तो इस अशराफ पहचान और उनकी संस्कृति की ही पाला पोसा जाता है.

मुग़ले आज़म, महबूब की मेंहदी, पाकीज़ा, उमराव जान, डेढ़ इश्क़िया जैसी फिल्में इस श्रेणी में रख सकते हैं जिसका ज्यादातर मुसलमानों यानी पसमांदा मुसलमानों से कोई तअल्लुक़ नहीं है. इसमें अशराफ़ जातियों के तौर-तरीके और भाषा को 'मुस्लिम संस्कृति के रूप में दिखाया गया हैं.

इन फ़िल्मों में जिस भाषा और शान-ओ-शौकत को दिखाया गया है, वह असल में 85% मुस्लिम (पसमांदा) समाज के लिए एलियन थे. तवायफ के कोठे पर जाना, घर में रखैल (रखनी) रखना क्या पसमांदा संस्कृति का कभी हिस्सा रहा है ?

राही मासूम रज़ा अपने उपन्यास आधा गाँव में इस बात को तो इंगित करते हैं कि गंगाली की आम बोली (उर्दू भोजपुरी) में वहां के अशराफ़ और पसमांदा दोनों बात करते हैं. (अलीगढ़ की वजह से अशरफों में उर्दू बोलने का चलन बढ़ता है.) पर अशराफ के घर और पसमांदा के घर की संस्कृति में अंतर भी है जिसे वह साफ़ तौर पर स्पष्ट तो नहीं करते पर हम उसे उनके उपन्यास में देख सकते हैं.

जैसे वह लिखते हैं 'गंगौली की औरतों को गुज्जन मियां से यह शिकायत नहीं थी कि उन्होंने कोई रंडी डाल ली है. रंडी डाल लेने में कोई बुराई नहीं है...... दूसरा ब्याह कर लेना या किसी ऐरी- गैरी औरत को घर में डाल लेना बुरा नहीं समझा जाता था. शायद ही मियां लोगों का कोई ऐसा खानदान हो, जिसमें लड़के और लड़कियां न हों.

जिनके घर में खाने को भी न हो वह भी किसी-न-किसी तरह कलमी आमों और कलमी परिवार का शौक पूरा कर लेते हैं, [7]... मशहूर था कि सलीमपुर के ज़मींदार अशरफुल्लाह खान अशरफ अपने दादा के कलमी दीवान की तरह उस लौंडे को भी रक्खे हुए थे! और फुरसत में इन दोनों ही के पन्ने उल्टा-पुल्टा करते थे.

उन्होंने तो उस लौंडे का नाचना भी बंद करवा दिया था [8] एक और घटना देखिये. एक सैयद घर का लड़का मिगदाद हसब-नस्व तोड़ते हुए सैफुनिया से वियाह कर लेता है. इस पर हम्म्दा के पूरे घर वाले उसका बॉयकाट करते हैं.

वशीर मियां दुबारा रिश्ता सुधारने की कोशिश करते हैं. कहते हैं लड़का है. गलती हो गई. वह मिगदाद से कहते हैं कि चल माफ़ी मांग बाप से। इस पर मिगदादा कहता है' माफ़ी काहें की, साहव . हम ओ से वियाह किया है.

कउनो हरमकारी ना कर रही. इस पर फुन्नन मियां कहते हैं 'केको ना मालूम है बात की सैफुनियाँ सैयद हम्माद हुसैन जैदी (तोरे बाप) की बेटी है ? [9] इस तरह हम देखते हैं कि एक भाषा बोलने वाले सवर्ण और दसित, अशराफ और पसमांदा में सांस्कृतिक मित्रता पाई जाती है जो शोषक और शोपित की मित्रता है.

बटवारे का पूरा इतिहास एक जटिल इतिहास है. हम यहाँ बटवारे के कारणों की बारीकियों में नहीं जा रहे हैं, पर यहाँ यह कहना जरूरी है कि कैसे अलीगढ़ आंदोलन बाद के कालों में पाकिस्तान आंदोलन में बदल गया. इसकी शुरुआत सर सैयद ने खुद ही कर दी थी जैसा कि अनुराग भारद्वाज Satyagrah Scroll.In पर लिखते हैं कि "सैयद अहमद खान ने एक मर्तबा कहा था कि जब हिंदुस्तान से अंग्रेज मय साजो-सामान रुखसत हो जायेंगे तब यह मान लेना कि सिंहासन पर हिंदू और मुसलमान एक साथ काबिज होंगे.

महज़ लफ्फाज़ी है. उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों का संघर्ष तब तक ग्रत्म नहीं होगा, जब तक कोई एक दूसरे पर जीत न पा ले. शायद यहीं द्वि-राष्ट्र सिद्धांत की बात हो जाती है. पर वहीं खुशवंत सिंह जैसे भी लोग थे जो यह मानते थे कि भारत के बंटवारे की नींव लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं ने रखी थी. "[10]

इसी सोच का नतीजा था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय के पढ़े-लिखे लड़के यह मानने लगे थे आजाद भारत में उनको नौकरियां नहीं मिल पाएंगी. वह कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी की तरीके से देखते थे और अपने वर्गीय हित के प्रति भी सचेत थे.

यह भी ज्ञात रहे कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अशराफ़ के लिए बनाया गया. वहां जमीदारों के लड़के ही पड़ते थे. महमूद आलम फलाही साहब अपनी किताब 'हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान' में सर सैयद द्वारा कही बातें दर्ज करते हैं कि "मुझ से अधिक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो मुसलमानों में अंग्रेजी शिक्षा तथा ज्ञान को बढ़ावा देने का इच्छुक एवं समर्थक हो. परन्तु प्रत्येक कार्य के लिए समय एवं परिस्थितियों को देखना भी आवश्यक है.

उस समय मैंन देखा कि आपकी मस्जिद के प्रांगण में, जिसके निकट आप मदरसा बनाना चाहते हैं. 75 बच्चे पड़ रहे हैं. जिस वर्ग (पसमांदा जाति) एवं जिस स्तर के यह बच्चे हैं, उनको अंग्रेजी पढ़ाने से कोई लाभ नहीं होने वाला.

उनको उसी प्राचीन शिक्षा प्रणाली में ही व्यस्त रखना उनके और देश के हित में अधिक लाभकारी है." [11] सर सैयद की मौत के बाद वहाँ बाद के कालों में वहाँ अंसारी और राकी जाति के एक दो बच्चे पढ़ने लगे, पर वह भी अशराफ़ की सांप्रदायिक मानसिकता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके.

जौन एलिया का एक फिकरा मशहूर है कि पाकिस्तान अलीगढ़ के लड़कों की शरारत थी यह लड़के गाँव-गाँव घूम कर लोगों को यह समझा रहे थे कि अगर पाकिस्तान नहीं बनेगा तो हिंदुस्तान के 18 करोड़ मुसलमान अद्भुत बन कर रह जाएंगे [12] ये लोग हमारी मस्जिदों में गाय बांधेंगे, पर गंगौली के आम लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है.

"हिंदुस्तान (India) के 10 करोड़ मुसलमान कायदे-आजम के पसीने पर अपना खून बहा देंगे... ये बातें न गफूरन की समझ में आती न सितारों की. अशिक्षित आम-मुस्लिम पुरुष और खियाँ बस इतनी ही कहती; अब मियाँ आप पढ़े-लिखे हैं ठीक ही कहते होंगे. [13]

गंगोली के लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि मुसलमानों को अलग वतन की जरूरत क्यों आन पड़ी है. पाकिस्तान का निर्माण तथा 'मुस्लिम लीग' उनके समझ के बाहर की चीज थी. 'पाकिस्तान' चले जाने से उनका विकास किस तरह से होने लगेगा ? यह उनके लिए अबूझ पहेली थी.

पुत्रन मिया पाकिस्तान का पुरजोर विरोध करते हुए कहता है- एकही इस्लाम है कि हुकूमत बन जैयह. ऐ भाई, बाप-दादा की कबूर हियाँ है. चौक इमामबाड़ा हियों है. खेत-बाड़ी हिंयों है. हम फोनो बुरबक है कि तोरे पाकिस्तान जिंदाबाद में फँस जायँ. "[14]

लोगो को समझ नहीं आ रहा था कि 'हिंदुस्तान के आज़ाद होवे के बाद ई गायवा अहीर, इ लखना चमार या इ हरिया बदई हमारे दुश्मन काहे क हो जाईयें. [15] कुलदीप नैयर, अपनी आत्मकथा 'एक जिंदगी काफी नहीं' में लिखते हैं कि "मुझे याद है. बँटवारे से पहले एक यात्रा के दौरान जब अबुल कलाम आज़ाद की ट्रेन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रुकी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने उनके मुंह पर थूक दिया था. क्या यह उसी नफ़रत की सूचना थी जो आज़ाद को पाकिस्तान के रूप में जन्म लेती दिखाई दे रही थी ?"

यहाँ इस बात को भी रेखांकित करना ज़रूरी है कि अलीगढ़ के पाकिस्तान आंदोलन के खिलाफ पसमांदा समाज का मुस्लिम लीग विरोधी पाकिस्तान विरोधी आंदोलन भी चल रहा था. इतिहास में इसे मोमिन तहरीक ( आंदोलन ) के नाम से जाना जाता है जिसे मौलाना असीम आली बिहारी और अब्दुल कयुम अंसारी लीड कर रहे थे.

राही मासूम रज़ा इस ओर इशारा करते हुये लिखते हैं कि अलीगढ़ के लड़के मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का प्रचार गंगौली मे कर रहे थे, पर जुलाहों को वह नहीं समझा पा रहे थे. हाजी मियां का सवाल था कि 'का पाकिस्तान मे मियां लोग जोलहन से रिस्ता-नाता करे लगिहेन'. [16]

अलीगढ़ के ये लड़के कहते हैं कि 'मैं जुलाहों और बिहारियों से बात नहीं कर सकता. दोनों साले मादरजात होते हैं. यह नफरत पसमांदा के लिए शुरू से इनके दिल मे राही है, क्यूंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा विरोध इन्हीं पसमांदा जतियों ने किया है.

जैसा कि हाजी साहब कहते हैं' हम लोग जमीयतुल अंसार वाले हैं. हम लोग मुस्लिम लीग को ओट ना दे सकते हैं. राही मासूम रज़ा अपने उपन्यास में जब दो राष्ट्र सिद्धांत और मुस्लिम लीग के पक्ष मे काली शिरवानी के मुँह से समर्थन करा रहे होते हैं तो उसमे एक पसमांदा लड़के को भी समर्थन करते हुए दिखाते हैं पर जैसा कि हमने ऊपर देखा पसमांदा समाज तो अलीगढ़ में न के बराबर था.

इस विषय पर पसमांदा बुद्धिजीवी खालिद अनीस अंसारी साहब अपने लेख 'हाँ, मुसलमानो का तुष्टिकरण हुआ है, लेकिन अशराफ़ मुसलमानों का' में लिखते हैं:-आज़ादी से पहले मुसलमानों के अन्दर दो तरह के [महत्वपूर्ण ] संगठन थे.

एक 'मुस्लिम लीग' जो कि सवर्ण या अशराफ़ मुसलमानों का संगठन था, जो 'दो राष्ट्रों के सिद्धांत' को मान रहा था, टू नेशन थ्योरी [two nation theory] का समर्थन कर रहा था. दूसरी तरफ 'मोमिन कांफ्रेंस' थी, जो पसमांदा मुसलमानों का संगठन था.

वह टू नेशन थ्योरी का विरोध कर रही थी. जब 1946 का इलेक्शन आता है जिसे कन्सेंसस ऑन पाकिस्तान [ consensus on Pakistan] कहा जाता है. उस वक़्त अगर आप जानते हैं तो भारत में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज़ [universal adult franchise] नहीं था. सब लोगों रिस्टिक्टेड इलेक्टोरेट frestricted electorate] था भारत में.

अगर आप जानते हैं तो भारत में यूनिवर्सल एडल्ट मैलाइ (universal adult franchise) नहीं था, सब लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था. एक रिस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट (restricted electorate] या 'भारत में, वही लोग वोट दे पाया करते थे जो साहिब-ए-हैसियत हुआ करते थे. जिनके पास संपति हुआ करती थी या कुछ प्राथ डिग्री बी.ए, ये सब कर रखा होता था.

जिनको वोट देते का अधिकार था उनकी आबादी सिर्फ 12 से 15 प्रतिशत थी और ये ज्यादातर लोग सवर्ण या अशराफ मुसलमान थे. 1946 का इलेक्शन जिसमें मुस्लिम लीग ने बहुत मजबूती से जीत हासिल की और पाकिस्तान का रास्ता साफ हुआ.

उसमे अगर किसी की जिम्मेदारी बनती है तो ये अशराफ 12-13 प्रतिशत वर्ग की जिम्दारी है. अशराफ एज ए क्लास [as a class] ने पकिस्तान को वोट दिया. ये अलग बात है कि हर वर्ग में बगावती तेवर के लोग होते हैं. कुछ लोग ऐसे जरूर थे जिन्होंने टू नेशन प्योरी का विरोध किया.

कलाम आजाद साहब और भी कई लोग थे इस तरह के, लेकिन वह महज व्यक्ति है, बुद्धिजीवी है, वो अपन वर्ग की नुमाइंदगी नहीं करते थे. अगर 1946 का इलेक्शन कल्मेसम ऑन पाकिस्तान है, अगर 1946 में मुस्लिम लीग भारी मतों से जीत कर आती है तो उसमें सारे मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं ये 85% मुसलमानों का वोट टेस्ट [test] ही नहीं हुआ था. [17]

पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में गंगौली के मुसलमान ' नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान बनने का असर 'गंगौली' पर 'भी पड़ा. कुछ लोगों को न चाहते हुए ''पाकिस्तान' जाना पड़ा. जमींदारों की जमीदारी खत्म होने के पश्चात उन्हें 'हिंदुस्तान' और 'पाकिस्तान' में कोई अंतर नहीं लगा. बटवारे के बाद जो यहाँ रह गए उनका गुस्सा इन शब्दों में फूटकर बाहर आया- "उनके जिला साहब तो हाथ बाड़ के चले गए कि हियां के मुसलमान जाएं, खुदा न करें जहन्नुम में. ई अच्छी रही.

पाकिस्तान बने के वास्ते वोट दें हियां के मुसलमान, अऊर जब पाकिस्तान बने त जिनावा कहे कि हियां के मुसलमान जायं चूल्हे भाड़ में. और तोहरा अलीगढ़ त हियन रह गवा मर्दे “.[18] राही मासूम रज़ा यह भी बता रहे हैं कि पुराने मुस्लिम लीगी जो बंटवारे की पूरी राजनीती में लगे हुए थे,

अचानक उन्होंने कांग्रेसी टोपी पहनी और जा के कांग्रेस से जुड़ गए. तब से भारत में जिसे हम मुस्लिम राजनीति बोलते हैं, उस पे उनका पूरी तरह से इन अशराफ जातियों का वर्चस्व है और ये वर्चस्व आज तक जारी है."

इस तरह हम देखते हैं कि राही मासूम रज़ा ने जितनी हिम्मत के साथ मुस्लिम समाज का यथार्थ चित्रण किया है. ऐसा चित्रण हमें दूसरे अशराफ लेखकों के लेखन में देखने को नहीं मिलता है. यह अशराफ लेखक ख़ुदा से बगावत करते ज़रूर नज़र आ जाएंगे, पर ये लोग सैयदवाद(अशराफवाद) के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखते हैं.

इनकी प्रगतिशीलता बिस्तर से शुरू हो कर बिस्तर पर खत्म होती नज़र आती है. ऐसे में राही मासूम रज़ा का आधा गाँव मील का पत्थर साबित होता है.