डॉ फैयाज अहमद फैजी

डॉ फैयाज अहमद फैजी

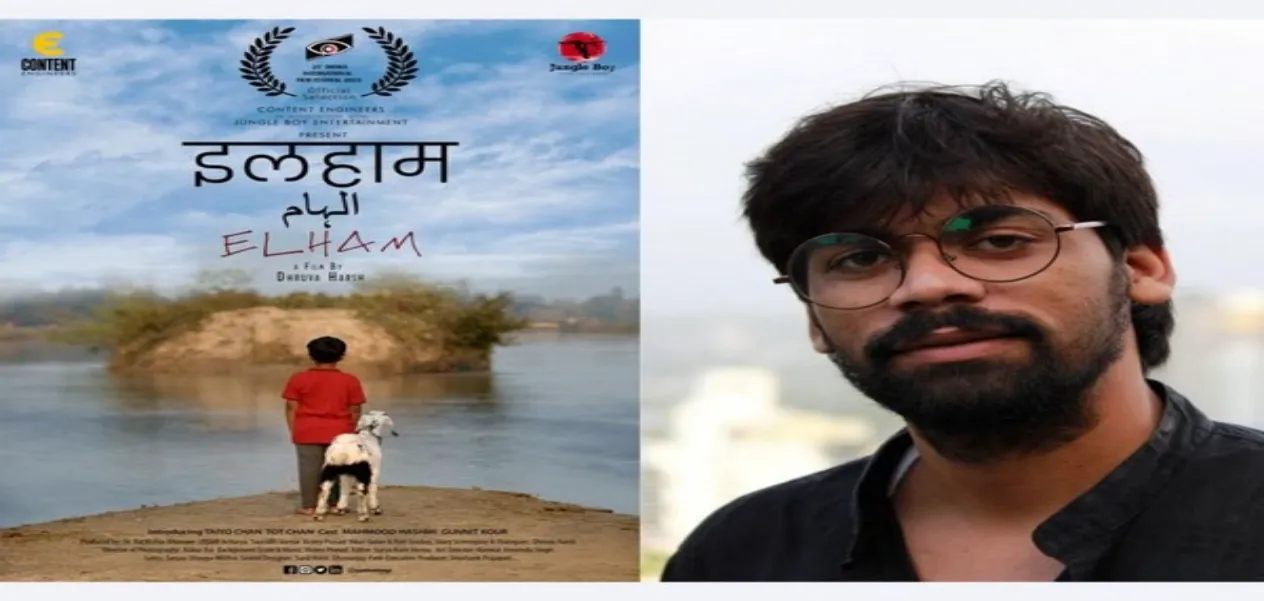

ध्रुव हर्ष की फ़िल्म एल्हाम (2023) पहली नज़र में एक छोटे बच्चे और उसके बकरे की बीच उपजे प्रेम की एक मासूम कथा प्रतीत होती है, लेकिन असल में यह पसमांदा समाज के जीवन-संघर्ष, उनकी संस्कृति और रोज़मर्रा की जद्दोजहद का संवेदनशील और गहन चित्रण है.यह फ़िल्म उस संसार को सामने लाती है, जो भारतीय सिनेमा ने अब तक लगभग अदृश्य था.

फिल्म का मुख्य किरदार फैज़ान का परिवार धुनकर / धुनिया जाति से है, जो परंपरागत रूप से कपास धुनने जैसे श्रमसाध्य काम में लगे पसमांदा समुदाय का हिस्सा है, जिसे समाज में अक्सर निचले पायदान पर रखा गया है.फ़िल्म में धुनाई के औज़ार को बार-बार चित्रित किया गया है और हर बार उसमें आशा और निराशा दोनों के भाव झलकते हैं.यानी कभी रोज़ी-रोटी की आस का प्रतीक, तो कभी बेबसी का चिह्न.यह औज़ार उनके जीवन का ऐसा प्रतीक है, जिसमें रोज़ी-रोटी की आस और बेबसी की टीस दोनों गुंथी हुई हैं.

फ़िल्म का हर दृश्य पसमांदा संस्कृति और देशज भारतीय लोक-यथार्थ की मिट्टी से बना है.फैज़ान की माँ का बिंदी मँगवाना, सिलाई का काम करना,पुराने स्वेटर को उधेड़कर नया बुनना यह सब गवाही देता है कि स्त्री यहाँ सिर्फ़ गृहिणी नहीं, बल्कि परिवार के अर्थ तंत्र की रीढ़ भी है.पसमांदा स्त्री का जीवन श्रम, धैर्य और करुणा का मिश्रण है, जो समाज के हाशिये पर रहते हुए भी पूरे परिवार की धूरी बनी रहती है.

फ़िल्म में घर का आँगन, तख़्त, हैंडपंप में बोतल लगाना, रफ़ीक के पिता का लुंगी-गंजी जैसे सहज वस्त्र धारण करना, दिन मे तख़्त का बिस्तर फोल्ड करके रखना, ये सब बताते हैं कि यह कहानी किसी बनावटी मुस्लिम छवि की नहीं है.यहाँ न तो लखनऊ की नवाबी झूठी शान है, न फ़िल्मी उर्दू की चाशनी.यहाँ वही खुरदरी सच्चाई है, जो पसमांदा जीवन की असली चमक है.

भारतीय सिनेमा में अब तक मुस्लिम परिवारों को या तो अमीर नवाबों की तरहया कट्टर धार्मिक छवि के रूप में ही दिखाने का चलन रहा है,लेकिन एल्हाम संभवतः हमें पहली बार देशज पस्मान्दा घरों में ले जाती है.

फ़िल्म के संवाद भी उसी तरह देशज हैं.जब रफीक के पिता चिंतित भाव से कहते हैं—“गोधूली बीत गई, रफ़ीक आया नहीं अभी तक”, तो यह भाषा किसी धर्म-विशेष की नहीं, बल्कि गाँव की साझा बोली है.इसी तरह—“अब्बू की जजमानी भी” जैसा संवाद पसमांदा कामगार जातियों की सीमित रोज़गार संभावनाओं और उनके ‘वंशानुगत पेशे’ की मजबूरी को सामने लाता है.

गोधुली और जजमानी जैसे शब्द, जो हिंदू परंपरा से उपजे हैं, यहाँ पसमांदा बोली में सहज रूप से ढलकर आते हैं.यही भारतीयता का असली मेल है.जो पसमांदा जीवन की जड़ों को प्रामाणिक ढंग से उजागर करते हैं.यानी पसमांदा बोली ही वह सेतु है, जहाँ हिंदू परंपरा और मुस्लिम ज़िंदगी एक-दूसरे में घुल-मिलकर भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाती है.यह तहज़ीब किसी दिल्ली-दरबार या अलीगढ़ की लाइब्रेरी से नहीं, बल्कि गाँव की धूल-धूप से पैदा होती है.

यही वह जगह है जहाँ फ़िल्म बताती है कि पसमांदा पहचान महज़ धार्मिक नहीं, बल्कि श्रम की शक्ति पर आधारित है.ध्रुव हर्ष ने अद्भुत संवेदनशीलता से दिखाया है कि कैसे धार्मिक रस्में भी गरीब पसमांदा परिवारों पर बोझ बन जाती हैं.बकरे की कुर्बानी का प्रसंग इस द्वंद्व को बेहद प्रभावशाली ढंग से पकड़ता है जहाँ अमीरों के लिए यह महज़ धार्मिक फ़र्ज़ है, वहीं गरीबों के लिए सामाजिक दबाव.अशराफ़ समाज के बच्चों के पास त्योहार का उल्लास और नए कपड़े हैं, जबकि फैज़ान अपने बकरे को कुर्बानी से बचाने के संघर्ष में उलझा है.

यहाँ फ़िल्म यह बताती है कि धर्म की रस्में भी जब वर्गीय-सामाजिक असमानताओं से टकराती हैं, तो उनका बोझ सबसे पहले गरीब पसमांदा घरों की झोपड़ियों पर ही गिरता है.कई दृश्य हिन्दू और पसमांदा जीवन की साझी संस्कृति को दर्शाते हैं.पिता की सेवा करना, टोपी उतारना, पैसे और झोला देना ये सब इस बात की पुष्टि करते हैं कि पसमांदा समाज की भाषा, रहन-सहन और व्यवहार भारतीयता से गहराई से जुड़ा है.

मंदिर के पास से बकरा लेकर निकलना किसी हिन्दू-बहुल्य गाँव में निवास कर रहे पसमांदा समाज की सहजता का प्रतीक है.ये दृश्य साबित करता हैं कि पसमांदा समाज का जीवन भारतीय संस्कृति से गहराई से जुड़ा है और सांप्रदायिक से कोसों दूर है.

इसलिए एल्हाम सिर्फ सामुदायिक सद्भाव का आदर्श ही नहीं गढ़ती, बल्कि पसमांदा जीवन की सहज भारतीयता को सजीव चित्रण भी करती है.फ़िल्म का सबसे साहसी पक्ष उसका वैचारिक संदेश है.जब एक पात्र कहता है—“ई अख़बार-वखवार के झमेले में न पड़ो”—तो यह संवाद दरअसल मीडिया द्वारा सांप्रदायिता की रिपोर्ट पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है.इस तरह फ़िल्म अपने छोटे-छोटे संवादों में ही सांप्रदायिकता के खिलाफ़ सचेत भी करती है.

एल्हाम यह दिखाती है कि गरीबी, जातिगत पेशे, धार्मिक दबाव और सामाजिक भेदभाव मिलकर पसमांदा की दुनिया बनाते हैं.यही वजह है कि यह फ़िल्म किसी सांप्रदायिक सद्भाव की ‘आदर्श कहानी’ नहीं बनती.यह तो बस पसमांदा समाज के जीवन को सामने लाने का प्रयास करती है जो भारतीय मिट्टी से गुथी हुई हैं.

सिनेमाई शिल्प की दृष्टि से एल्हाम बेहद परिपक्व है.अंकुर राय का कैमरा अवध की गलियों और खेत-खलिहानों को इतनी आत्मीयता से पकड़ता है कि दर्शक खुद को उसी परिदृश्य का हिस्सा समझने लगता है.संगीतकार विक्की प्रसाद ने कहीं लोकधुनों और कहीं मौन का ऐसा इस्तेमाल किया है कि कथा की आत्मा स्वतः उजागर हो जाती है.कैमरे की हर मूवमेंट, हर फ्रेम दर्शक को यथार्थ का जीवित हिस्सा बना देती है.

अभिनय इस फ़िल्म की सबसे ठोस नींव है.फ़ैज़ान और फ़ातिमा की भूमिका निभाने वाले बाल कलाकारों ने अभिनय नहीं किया, बल्कि किरदार को सजीव कर दिया.फ़ैज़ान की माँ की भूमिका में गुनीत कौर का प्रदर्शन उल्लेखनीय है, जो पसमांदा स्त्री के धैर्य और करुणा दोनों को सामने लाता है.उनके अभिनय ने उस चुप्पी और सहनशीलता को जीवंत कर दिया है, जो हर पसमांदा स्त्री के चेहरे पर लिखी होती है.

पिता की भूमिका में महमूद हाशमी ने पसमांदा मर्द की नियति , उसकी मेहनत और बेबसी को चरितार्थ करने में सफल रहें हैं.लेकिन समग्र रूप से कलाकारों ने कहानी को विश्वसनीयता प्रदान की है.फ़िल्म कई बार सूफ़ियाना करुणा और त्याग के प्रतीकवाद को छूती है, जिससे कथा में एक आध्यात्मिक गहराई जुड़ जाती है.लेकिन यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि क्या पसमांदा जीवन की ठोस समस्याओं को केवल आध्यात्मिकता की चादर से ढँकना पर्याप्त है?फ़िल्म इन सवालों को प्रत्यक्ष नहीं करती, लेकिन दर्शक के मन में यह गूंज ज़रूर छोड़ जाती है.

फ़िल्म की उपलब्धियाँ भी महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण हैं.इसे जनवरी 2023में बांग्लादेश के ढाका अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म महोत्सव में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया और यह वहाँ से चयनित होने वाली एकमात्र बाल फ़िल्म थी.मई 2023में इसे लंदन के रेनबो इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, जहाँ यह एकमात्र भारतीय बाल फ़िल्म थी.दिसंबर 2024 में इसे 11वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय बाल फ़िल्म महोत्सव की उद्घाटन फ़ीचर फ़िल्म के रूप में प्रस्तुत किया गया.

इन्हीं अंतरराष्ट्रीय मंचों ने एल्हाम को सिर्फ़ एक फ़िल्म नहीं, बल्कि भारतीय बच्चों के सिनेमा की नई पहचान बना कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाई.फ़िल्म समीक्षकों की प्रतिक्रियाएँ भी बेहद सकारात्मक रही हैं.

ध्रुव हर्ष की इस फ़िल्म का जादू है कि इसे देखते हुए दर्शक को परदे और जीवन के बीच का फर्क मिटता हुआ लगता है.फ़िल्म देखते हुए लगता है मानो आप दर्शक नहीं, बल्कि उसी संसार का हिस्सा हों जैसे घटनाएँ आपके चारों ओर घट रही हों.

एल्हाम की सबसे बड़ी ताक़त यही है कि यह मुस्लिम समाज की उस एकरूप छवि को तोड़ती है जो अब तक मुसलमानों को या तो ‘नवाबी’ या ‘कट्टर धर्मान्द्ध’ रूप मे प्रस्तुत करता रहा है.एल्हाम ने इसे असली मुसलमान यानी देशज मुसलमान का यथार्थ दिया हैं.

फैज़ान की आँखों से देखी गई यह दुनिया दरअसल उस पसमांदा बचपन की दुनिया है, जो सदियों से हाशिये पर है और जो हर बार अपनी मासूम इच्छाओं और सपनों को बलि चढ़ते देखता है.ध्रुव हर्ष ने पसमांदा जीवन को भारतीय सिनेमा की मुख्यधारा में जगह दिलाने का प्रयास किया है.अब तक जहाँ मुख्यधारा सिनेमा मुस्लिम पहचान को महज़ नवाबी ठाठ, उर्दू लफ़्फ़ाज़ी या शेरो-शायरी तक ही सीमित करता रहा है, वहीं एल्हाम ने इसे देशज पसमांदा मुसलमानों तक लाने का प्रयास किया है.

यह फ़िल्म न सिर्फ भारतीय बाल सिनेमा में मील का पत्थर बनकर खड़ी होती है,बल्कि पसमांदा यथार्थ की सशक्त सिनेमाई दस्तक भी देती .इसमें कोई दो राय नहीं कि एल्हाम ने पसमांदा जीवन की असल तस्वीर सामने रखकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में अपनी विशेष जगह बना ली है.

एल्हाम ने पसमांदा समाज को संभवतः पहली बार परदे पर ‘विषय’ नहीं, बल्कि ‘नायक’ बनाया है.एल्हाम ने साबित कर दिया कि बिना पसमांदा जीवन को समझे भारतीय समाज और भारतीय सिनेमा की कोई भी तस्वीर अधूरी है.

(डॉ फैयाज अहमद फैजी,लेखक अनुवादक स्तंभकार मीडिया पैनलिस्ट पसमांदा-सामाजिक कार्यकर्ता एवं आयुष चिकित्सक)