अहमद अली फ़ैयाज़

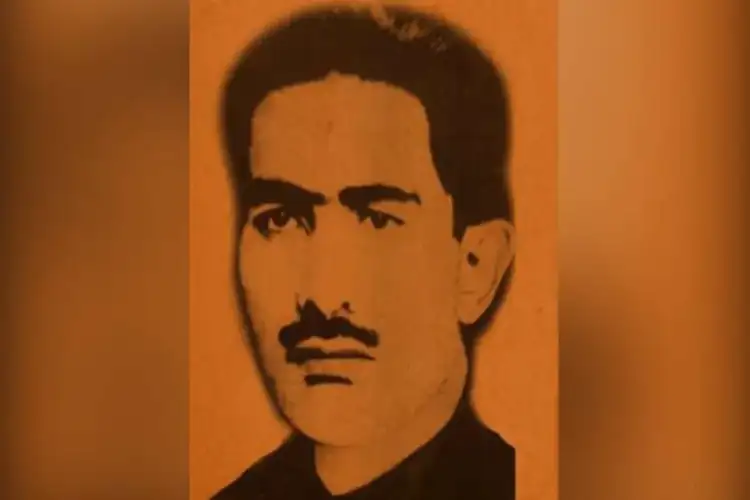

श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारतीय सेना की पहली लैंडिंग और पाकिस्तानी हमलावरों के आक्रमण के छिहत्तर साल बाद भी अधिकांश कश्मीरियों के लिए यह धुंधलापन बना हुआ है कि मकबूल शेरवानी उनके लिए नायक थे या खलनायक.बारामूला के 31 वर्षीय नेशनल कॉन्फ्रेंस कार्यकर्ता की श्रीनगर के रास्ते में गुमराह करने के लिए हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे हवाई अड्डे पर उनके हमले में देरी हुई और परिणामस्वरूप उनकी हार हुई.

26 अक्टूबर, 1947 को महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद भारतीय सेना की मजबूत सैन्य प्रतिक्रिया के कारण कश्मीर में 16 दिनों तक चला आक्रमण विफल हो गया.हालाँकि शेरवानी जैसे कुछ कश्मीरी स्वयंसेवकों द्वारा निभाई गई भूमिका ऐतिहासिक थी.

अगर शेरवानी ने लुटेरों को गुमराह नहीं किया होता, तो संभवतः उन्होंने हवाई अड्डे पर कब्ज़ा कर लिया होता और राजधानी श्रीनगर पर भारतीय सेना की पहली लैंडिंग से काफी पहले ही कब्ज़ा हो गया होता.बडगाम और शाल्टेंग की लड़ाई में भारतीय सेना द्वारा हमलावरों को हराने के बाद भी, उन्होंने सुंबल में शेरवानी पर कब्ज़ा कर लिया.बाद में 7 नवंबर, 1947 को बारामूला में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी.

बारामूला में लोगों का मानना है कि शेरवानी को फाँसी पर लटका दिया गया था. उनके शरीर को कीलों से चिनार के पेड़ पर लटका दिया गया था.हालाँकि, उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्य इन ग्राफ़िक्स का समर्थन नहीं करते हैं.बारामूला के एक परिवार में जन्मे, जिसके पास एक छोटी सी साबुन फैक्ट्री थी, शेरवानी कम उम्र में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की पार्टी में शामिल हो गए थे, जब 1939 में इसका नाम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया था.

उन्हें घाटी के बहुवचन लोकाचार में दृढ़ विश्वास था, सह- अस्तित्व और सांप्रदायिक सद्भाव शेख का सबसे लोकप्रिय नारा "हिंदू मुस्लिम सिख इत्तिहाद" था.शेरवानी फैज अहमद फैज, मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी, साहिर लुधियानवी और घाटी के ही गुलाम अहमद महजूर, अब्दुल अहद आजाद और दीनानाथ नदीम जैसे समाजवादी क्रांतिकारी कवियों की कविताएं सुनाते थे.वह एनसी स्वयंसेवकों का हिस्सा थे जो राष्ट्रीय मिलिशिया के प्रतिरोध बलों में शामिल हो गए और लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए मिलिशिया की कई टुकड़ियों का नेतृत्व किया.

यह महसूस करने के बाद कि उन्हें धोखा दिया गया है, भागते हमलावरों ने बारामूला में शेरवानी को पकड़ लिया और मार डाला.उनकी हत्या के बाद उनके साहस के लिए उन्हें 'बारामूला का शेर' उपनाम मिला.उनकी याद में बारामूला में मकबूल शेरवानी ऑडिटोरियम और मोहम्मद मकबूल शेरवानी मेमोरियल में उनकी सालगिरह पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है.

जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री द्वारा बलिदान स्तंभ स्मारक पर भी मकबूल शेरवानी का नाम है.लेखक मुल्क राज आनंद ने अपने उपन्यास "डेथ ऑफ ए हीरो" में शेरवानी की कहानी का विवरण लिखा, जिसे बाद में एक टेलीविजन शो, 'मकबूल की वापसी' में रूपांतरित किया गया.दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर ने 2011 में इसका प्रसारण किया.

1948 में जम्मू-कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने वाले शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर की प्रतिष्ठित सिविल लाइन स्ट्रीट रेजीडेंसी रोड का नाम मकबूल शेरवानी रोड रखा.शेरवानी के नाम पर बारामूला में एक नगरपालिका हॉल अभी भी मौजूद है.इसके अलावा, श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) सौरा में मकबूल शेरवानी वार्ड है.

प्रतिष्ठित राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहासकार मोहम्मद यूसुफ ताईंग (88) के अनुसार, राज्य सरकार के सूचना विभाग ने आदिवासी छापे पर एक वृत्तचित्र फिल्म भी बनाई और आक्रमण को विफल करने में शेरवानी की भूमिका पर प्रकाश डाला था.

ताईंग ने अक्टूबर 2020 में इस लेखक को बताया, "सूचना विभाग की फील्ड पब्लिसिटी यूनिट ने उस फिल्म को श्रीनगर के कुछ सिनेमाघरों के साथ कई गांवों में सेल्युलाइड पर प्रदर्शित किया." ताईंग ने जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और भाषा अकादमी के सचिव के रूप में कार्य किया है.

सूचना, अभिलेखागार और संग्रहालय के महानिदेशक, जम्मू-कश्मीर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और एनसी के विधान परिषद के सदस्य.1980 में, शेख ने अपनी आत्मकथा "आतिश-ए-चिनार" के लेखक के रूप में ताईंग को चुना.कश्मीर की बौद्धिक बिरादरी ने आदिवासी आक्रमण को कैसे देखा है, यह गुलाम अहमद महजूर की कविताओं के संपूर्ण संग्रह "कुलियात-ए-महजूर" के एक अध्याय में सबसे अच्छी तरह से संरक्षित है.

महजूर (1887-1952) निर्विवाद रूप से पिछली तीन शताब्दियों में कश्मीर के सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र की सबसे प्रतिनिधि आवाज़ हैं.ताईंग द्वारा 1985 में "कुलियात-ए-महजूर" प्रकाशित करने से कई साल पहले, बलराज साहनी ने निर्देशक प्रभात मुखर्जी के साथ 1970-71 में महजूर पर एक बायोपिक 'शायर-ए-कश्मीर महजूर' बनाई थी.

महजूर का किरदार साहनी ने ही निभाया था. इसे जम्मू-कश्मीर और बाहर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया.कश्मीरी साहित्य के लिए महजूर वही है जो उर्दू के लिए फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ और अंग्रेज़ी के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ हैं.अपनी कविता नल्ला-ए-शेरवानी में, महजूर ने 6/7 नवंबर की रात को शेरवानी की पीड़ा का वर्णन किया है जब वह बारामूला में कैद में थे.

इसमें शेरवानी द्वारा अपने जीवन की आखिरी रात कश्मीर के लोगों को दिया गया संदेश गाया गया है.महजूर शेरवानी के माध्यम से हमलावरों को 'नरभक्षी' और 'बदमाश' कहते हैं:

नरभक्षी पहाड़ों से उतरे हैं

उनके हाथों पर असंख्य निर्दोष लोगों का खून लगा है

उन्होंने मेरे देश को सचमुच नर्क बना दिया है

फूलों का बगीचा था, उजाड़ दिया

उन्होंने बुलबुलों पर अपने तीर चलाए

उन्होंने क्रिस्टल की दुकानों पर पत्थर फेंके

यदि आप हथियारबंद होते तो वे हमला करने की हिम्मत नहीं करते

“पाकिस्तान के कबाइलियों ने कश्मीर पर आक्रमण किया

ये कबायली पठानों ने ही हमला किया था

हजारा और मुरी की पहाड़ियों से

वे तेजी से आगे बढ़े, वे हिटलर की तरह क्रूर थे

वे इस पहाड़ी भूमि को उलट देना चाहते थे

उन्होंने बिजली की तेजी से कश्मीर पर धावा बोल दिया

कैसे उन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया

यह सभी को ज्ञात है और पुनर्गणना की आवश्यकता नहीं है

वे पूरे देश में महामारी की तरह फैल गये

आकाश और पृथ्वी कांप उठे

वन करुण क्रन्दन से गूँज उठे

उन्होंने पूरा कमराज़ (उत्तरी कश्मीर) लूट लिया

फिर वे शहर की ओर आगे बढ़ने लगे

इस तूफ़ान को आगे बढ़ता देख हम भयभीत हो गए

यह हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न था.

हमारा जीवन, संपत्ति और सम्मान नष्ट हो गया.'

हमारे पास न तो हथियार थे और न ही कोई स्थायी सेना

हमारे पास न तो शरण थी और न ही बचने की कोई जगह...

हमने स्थिति और पाठ्यक्रम सुधार पर विचार किया

हम भारत पहुंचे और उनसे मदद मांगी

हमने अस्थायी रूप से भारत में शामिल होने का फैसला किया.'

उस स्थिति में यही उचित कार्यवाही थी.

भारतीय सेना को हवाई मार्ग से कश्मीर पहुंचाया गया

हालाँकि, दिलचस्प बात यह है कि दशकों से कश्मीर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य में शेरवानी को भुला दिया गया है.76साल बाद, शेरवानी रोड की दिशा दिखाने के लिए कोई साइनबोर्ड नहीं है, जिसे लगातार ब्रिटिश औपनिवेशिक नाम 'रेजीडेंसी रोड' से जाना जाता है.

श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बहुप्रचारित 'पोलोव्यू हाई स्ट्रीट' पर आने वाले पर्यटकों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वे उस सड़क पर चल रहे हैं जिसका नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया जिसने भारत के लिए कश्मीर को बचाया था.बारामूला का शेरवानी हॉल 1989 के आसपास एक रहस्यमयी आग में जलकर नष्ट हो गया.अंततः इसका पुनर्निर्माण किया गया.शेरवानी के नाम पर एक स्मारक पट्टिका तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल एस.के.सिन्हा द्वारा2007 में स्थापित की गई.

यहां तक कि कुल्लियात-ए-महजूर भी जम्मू-कश्मीर की किताबों की दुकानों, वाचनालयों और सार्वजनिक पुस्तकालयों में कहीं उपलब्ध नहीं है.इसका पहला और आखिरी संस्करण 1985में प्रकाशित हुआ.आदिवासी आक्रमण पर अध्याय न तो किसी साहित्यिक सभा में आलोचना का विषय रहा है और न ही 1990के बाद किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में पढ़ाया गया है.

एक प्रमुख कश्मीरी शोधकर्ता ने कहा, "अगर ताईंग साहब ने कुल्लियात में खजाना संरक्षित नहीं किया होता, तो दुनिया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता.पहले अली मोहम्मद बुक सेलर्स ने महजूर की कविताओं को छोटे-छोटे पैम्फलेट में प्रकाशित किया था,लेकिन वे अब उपलब्ध नहीं हैं."

सांस्कृतिक अकादमी के अधिकारी एक बेकार बहाना पेश करते हैं कि महजूर के वंशजों ने कॉपीराइट पर कानूनी नोटिस दिया है.हर कोई जानता है कि कॉपीराइट किसी लेखक की मृत्यु के 40 साल बाद तक ही बरकरार रहता है.1992 के बाद कोई भी महजूर की कविता छापने के लिए स्वतंत्र है.कोई भी सरकार नहीं उन्होंने एक वसीयत दिखाई है."