महाराष्ट्र के सोलापुर के एक ऊर्जावान युवा सरफराज अहमद, इस क्षेत्र के मुसलमानों में सांस्कृतिक जागरूकता को पुनर्जीवित करने के प्रयास में एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरे हैं. एक ऐसे राज्य में जहाँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यानों को अक्सर विकृत या भुला दिया जाता है, सरफराज एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं - जो शिक्षा, शोध और पहचान पर आधारित है. 'द चेंजमेकर्स' के तहत पेश है समीर शेख की यह खास रिपोर्ट सरफराज अहमद पर.

महाराष्ट्र के सोलापुर के एक ऊर्जावान युवा सरफराज अहमद, इस क्षेत्र के मुसलमानों में सांस्कृतिक जागरूकता को पुनर्जीवित करने के प्रयास में एक सशक्त आवाज़ बनकर उभरे हैं. एक ऐसे राज्य में जहाँ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आख्यानों को अक्सर विकृत या भुला दिया जाता है, सरफराज एक शांत क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं - जो शिक्षा, शोध और पहचान पर आधारित है. 'द चेंजमेकर्स' के तहत पेश है समीर शेख की यह खास रिपोर्ट सरफराज अहमद पर.

दशकों से, भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर चर्चा मुख्यतः उत्तर भारत-केंद्रित रही है. दक्षिण भारत, विशेषकर दक्कन क्षेत्र की समृद्ध मुस्लिम विरासत को मुख्यधारा के आख्यानों में बहुत कम ध्यान दिया गया है. परिणामस्वरूप, कई दक्कनी मुसलमान सांस्कृतिक रूप से अलग-थलग महसूस करते हैं - न केवल ऐतिहासिक पहचान की स्पष्ट समझ का अभाव है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक अलगाव से भी जूझ रहे हैं.

यह गहरी जड़ें वाला मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिए सरफराज एक दशक से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं. राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने के बाद, उन्होंने खुद को इन बुनियादी सवालों से जूझते हुए पाया: भारतीय मुसलमान सांस्कृतिक रूप से कितने आत्म-जागरूक हैं? क्या वे अपनी कहानी गढ़ने के लिए राजनीतिक परिपक्वता से लैस हैं? क्या उन्होंने कभी अपनी पहचान को सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है?

यह गहरी जड़ें वाला मुद्दा है जिसे सुलझाने के लिए सरफराज एक दशक से भी ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं. राजनीतिक सक्रियता में शामिल होने के बाद, उन्होंने खुद को इन बुनियादी सवालों से जूझते हुए पाया: भारतीय मुसलमान सांस्कृतिक रूप से कितने आत्म-जागरूक हैं? क्या वे अपनी कहानी गढ़ने के लिए राजनीतिक परिपक्वता से लैस हैं? क्या उन्होंने कभी अपनी पहचान को सांस्कृतिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से परिभाषित करने की कोशिश की है?

आवाज द वॉयस से बात करते हुए, सरफ़राज़ बताते हैं, "आज़ादी के बाद, जब हम मुसलमानों के सांस्कृतिक क्षेत्र की जाँच करने के लिए इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं, तो हमें जो मिलता है वह चिंताजनक है - भ्रम, अज्ञानता, गलत सूचनाओं पर आधारित मूल्यों और निर्भरता की मानसिकता से भरा एक शून्य."

वह इस संकट का कारण भारतीय मुसलमानों में सांस्कृतिक शिक्षा की कमी को मानते हैं. इस कमी को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित, सरफ़राज़ ने समान विचारधारा वाले दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ इतिहास का अध्ययन शुरू किया.

2005 में, एडवोकेट सैय्यद शाह गाज़ीउद्दीन के मार्गदर्शन में, उन्होंने इदारा बराए मुतालिया तहकीक वा तारीख-ए-दकन की सह-स्थापना की - एक शोध केंद्र जो दक्कनी संस्कृति में मुसलमानों के विस्मृत योगदान को उजागर करने के लिए समर्पित है. इस पहल ने सरफ़राज़ की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत की. उन्होंने इतिहास में स्नातकोत्तर अध्ययन किया और खूब लेखन शुरू किया.

2005 में, एडवोकेट सैय्यद शाह गाज़ीउद्दीन के मार्गदर्शन में, उन्होंने इदारा बराए मुतालिया तहकीक वा तारीख-ए-दकन की सह-स्थापना की - एक शोध केंद्र जो दक्कनी संस्कृति में मुसलमानों के विस्मृत योगदान को उजागर करने के लिए समर्पित है. इस पहल ने सरफ़राज़ की शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत की. उन्होंने इतिहास में स्नातकोत्तर अध्ययन किया और खूब लेखन शुरू किया.

वे कहते हैं, "अंग्रेजों द्वारा उत्तर में प्रमुख मुस्लिम राजवंशों को ध्वस्त करने के बाद, कई विद्वान और सामंती अभिजात वर्ग दक्कन चले गए और आसिफजाही शासन के तहत प्रमुखता से उभरे. लेकिन इसने मूल दक्कनी पहचान को ढक दिया. दक्कन, उसकी भाषा और उसके लोग राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से हाशिये पर धकेल दिए गए." उनका तर्क है कि यह असंतुलन आज भी कायम है.

"दक्कनी मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व पर अभी भी उत्तर भारतीय हस्तियों का दबदबा है. इससे भी बुरी बात यह है कि उत्तर भारत के सांप्रदायिक तनाव दक्षिण के मुसलमानों के लिए एक थोपी हुई वास्तविकता बन गए हैं. इसका मुकाबला करने के लिए, उनका मानना है कि दक्कन की अनूठी विरासत में निहित एक विशिष्ट सांस्कृतिक राजनीति की आवश्यकता है."

"दक्कनी मुसलमानों के धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व पर अभी भी उत्तर भारतीय हस्तियों का दबदबा है. इससे भी बुरी बात यह है कि उत्तर भारत के सांप्रदायिक तनाव दक्षिण के मुसलमानों के लिए एक थोपी हुई वास्तविकता बन गए हैं. इसका मुकाबला करने के लिए, उनका मानना है कि दक्कन की अनूठी विरासत में निहित एक विशिष्ट सांस्कृतिक राजनीति की आवश्यकता है."

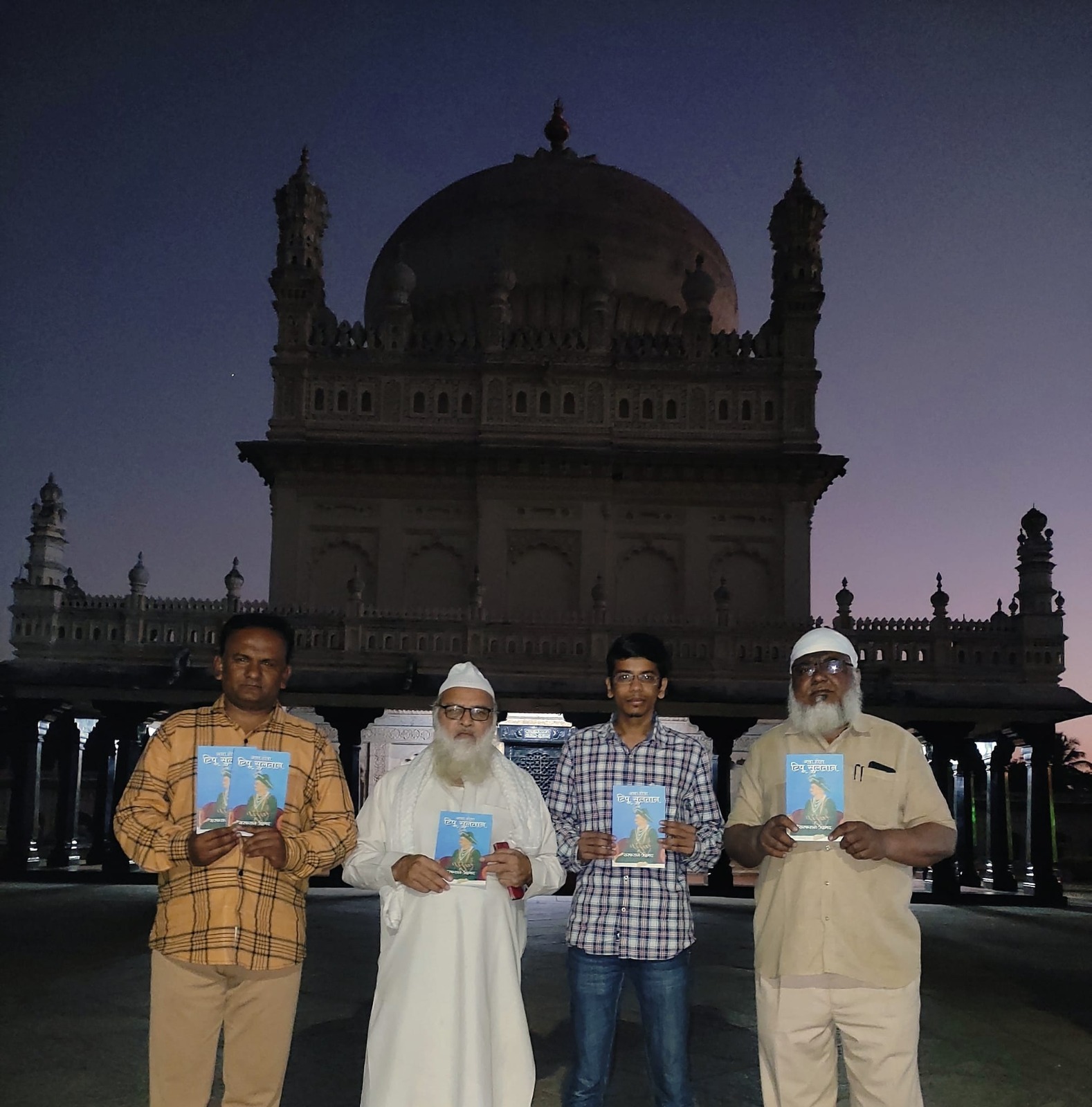

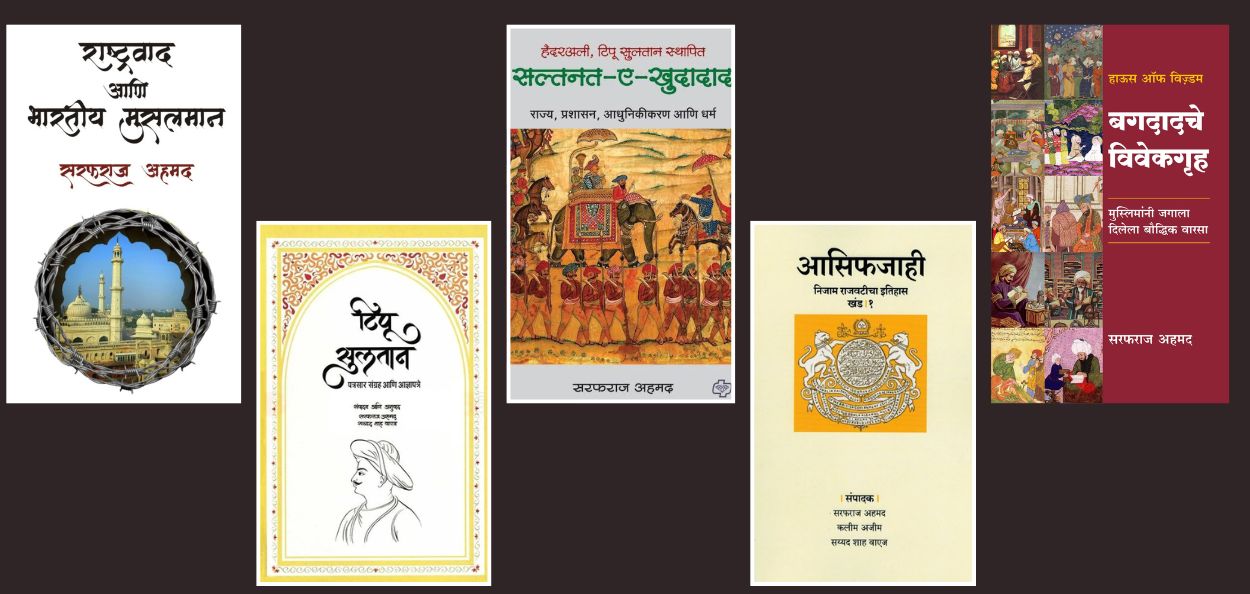

सरफराज के लिए सफलता का क्षण सल्तनत-ए-खुदादाद के प्रकाशन के साथ आया, जो टीपू सुल्तान पर पहली विद्वत्तापूर्ण मराठी कृति थी. टीपू को न केवल एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक और सुधारक के रूप में प्रस्तुत करके, सरफराज ने एक नया ऐतिहासिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया—जो दिशा की तलाश कर रहे दक्कनी मुस्लिम युवाओं के साथ गहराई से जुड़ा.

इस पुस्तक ने महाराष्ट्रीयन विद्वानों में गहरी रुचि जगाई और इसे क्षेत्रीय इतिहासलेखन में एक ऐतिहासिक योगदान के रूप में सराहा गया.

तब से, सरफराज ने कई प्रभावशाली पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें भारतीय इतिहास लेखन और विपर्यय (भारतीय इतिहासलेखन और विकृति), टीपू सुल्तान: पत्र संग्रह (पत्रों का संग्रह), राष्ट्रवाद और भारतीय मुसलमान (राष्ट्रवाद और भारतीय मुसलमान), और आसिफजाही शामिल हैं—ये सभी मराठी में हैं.

इन कृतियों ने न केवल भारतीय मुसलमानों में ऐतिहासिक पहचान की भावना जागृत की है, बल्कि व्यापक हिंदू समुदाय को इस्लाम के बारे में एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण भी प्रदान किया है.

अपने मिशन के मूल के बारे में पूछे जाने पर, सरफ़राज़ ने स्पष्ट कहा: "मैं अपने समुदाय में सांस्कृतिक विवेक जागृत करना चाहता हूँ. इससे राजनीतिक ज्ञान स्वाभाविक रूप से विकसित होगा. सांस्कृतिक समझ से ही वास्तविक सशक्तिकरण की शुरुआत हो सकती है."

वह वर्तमान में त्रि-आयामी रणनीति पर काम कर रहे हैं: समझ, सशक्तिकरण और संप्रभुता. शोध, लेखन और शैक्षिक पहलों के माध्यम से, सरफ़राज़ का लक्ष्य ज्ञान के ऐसे क्षेत्र बनाना है जहाँ मुसलमान अपनी सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त कर सकें.

ग्राम्शी और इब्न खल्दुन जैसे विचारकों का हवाला देते हुए, सरफ़राज़ सांस्कृतिक अधीनता के खतरों के प्रति आगाह करते हैं. उनका कहना है, "सांस्कृतिक शिक्षा के बिना, समाज राजनीतिक और सामाजिक गुलामी के लिए अभिशप्त है."

उनके दृष्टिकोण के केंद्र में सूफ़ीवाद की भूमिका भी है. वे कहते हैं, "भारतीय मुसलमानों - विशेषकर दक्कनी मुसलमानों - का सूफ़ी परंपराओं से जितना गहरा जुड़ाव होगा, वे भारतीय और मुसलमान, दोनों रूपों में उतने ही अधिक जड़ और एकीकृत होते जाएँगे."

सरफ़राज़ का दृष्टिकोण केवल सैद्धांतिक नहीं है. सोलापुर के पास, उन्होंने एक महत्वाकांक्षी शैक्षिक परियोजना शुरू की है. इस वर्ष, वह एक भाषा विद्यालय खोल रहे हैं जो आधुनिक अंग्रेजी माध्यम के पाठ्यक्रम के साथ-साथ पाँच भाषाओं में शिक्षा प्रदान करेगा. यह विद्यालय संगीत, कला और नेतृत्व का प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा.

इसी परिसर में, कई शोध केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें एशियाई कुरानिक अध्ययन केंद्र, भाषा अध्ययन संस्थान और गाजीउद्दीन दक्कन अध्ययन अकादमी शामिल हैं. एक प्रकाशन गृह और एक प्रशिक्षण केंद्र पहले से ही कार्यरत हैं. उनका दीर्घकालिक सपना? एक एशियाई अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय स्थापित करना - एक ऐसा मानद विश्वविद्यालय जो अल्पसंख्यक शिक्षा और अनुसंधान के लिए समर्पित हो.

फिर भी, उनकी व्यापक दृष्टि के बावजूद, आगे की राह चुनौतियों से भरी है. अधिकांश कार्य स्व-वित्तपोषित है, जिसके लिए अक्सर व्यक्तिगत त्याग की आवश्यकता होती है. सरफराज सार्वजनिक दान जुटाने के लिए अक्सर पूरे महाराष्ट्र की यात्रा करते हैं. आर्थिक तंगी एक निरंतर बाधा बनी हुई है.

फिर भी, उनकी प्रेरणा बेहद व्यक्तिगत है. वे कहते हैं, "मैं अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए काम करता हूँ. जब तक मेरे भीतर बेचैनी है, मैं काम करता रहूँगा." बगदाद के हाउस ऑफ विजडम (दार अल-हिक्मा) से प्रेरित होकर, सरफराज वर्तमान में इस विषय पर एक किताब लिख रहे हैं. वह इब्न खल्दुन, इकबाल, मौलाना वहीदुद्दीन खान और जावेद अहमद ग़ामिदी जैसे विचारकों को अपनी बौद्धिक प्रेरणाओं में गिनते हैं.

सरफ़राज़ अहमद मुस्लिम इतिहासकारों की एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो न केवल सांस्कृतिक चेतना को पुनर्जीवित कर रहे हैं, बल्कि समुदायों के बीच की खाई को पाटने में भी मदद कर रहे हैं. गहन विद्वता और ज़मीनी स्तर की सक्रियता के माध्यम से, वह एक नया आख्यान गढ़ रहे हैं—सशक्तिकरण, सह-अस्तित्व और बौद्धिक पुनरुत्थान का. ऐसा करके, सरफ़राज़ न केवल वर्तमान को नया रूप दे रहे हैं—बल्कि एक अधिक समावेशी और प्रबुद्ध भविष्य लिखने में भी मदद कर रहे हैं.

ALSO WATCH: