साक़िब सलीम

साक़िब सलीम

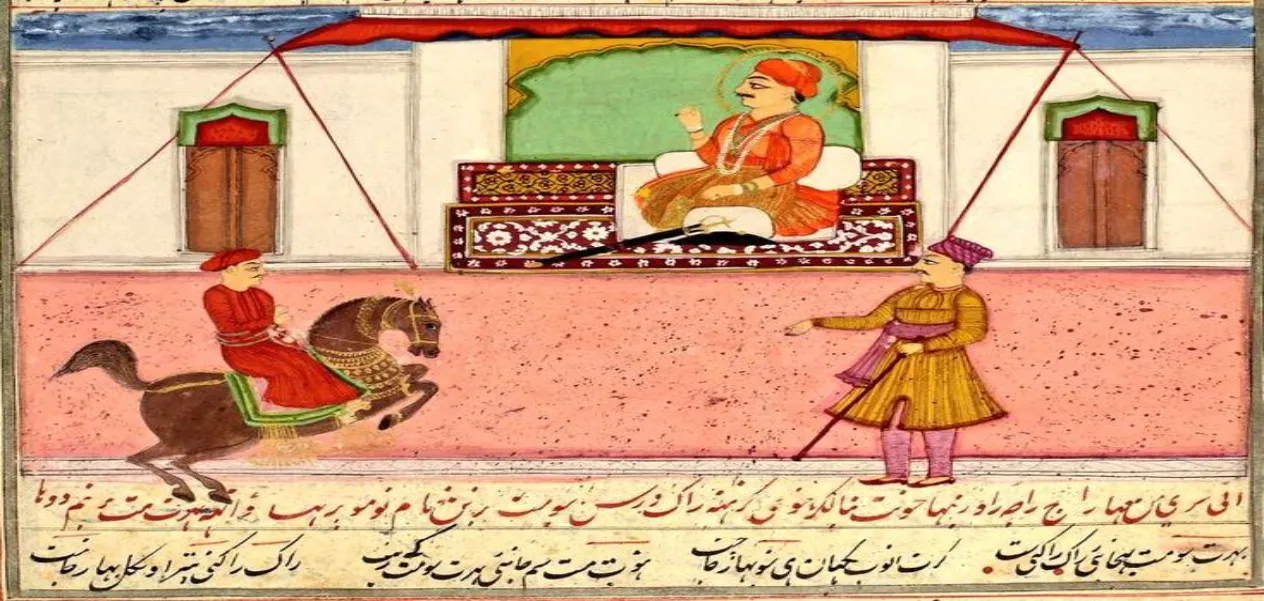

19वीं सदी की शुरुआत में हैदराबाद रियासत के एक ऐसे मराठा सरदार थे, जिनका नाम आज भी इमाम हुसैन की याद में किए जाने वाले मुहर्रम के जुलूसों से जुड़ा हुआ है. राजा राव रंभा जयवंत बहादुर निंबालकर — हैदराबाद के निज़ाम की सेना के सर्वोच्च कमांडर और सूरजवंशी मराठा क्षत्रिय — एक ऐसे शासक थे जो हिंदू होकर भी मुहर्रम की रस्मों में पूरी श्रद्धा से शरीक होते थे.

भारत की 1971 की जनगणना के साथ प्रकाशित एक ऐतिहासिक मोनोग्राफ के अनुसार, राजा राव रंभा ताज़िया और मर्सिया पढ़ने वालों के लिए अलग से भत्ते सुनिश्चित करते थे और वे स्वयं भी इन जुलूसों में शामिल होते थे.

इस दस्तावेज़ में दर्ज है कि चूँकि राजा साहब की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने 7 मोहर्रम के दिन एक मन्नत मांगी कि यदि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, तो वे हर साल इमाम हुसैन की याद में नियाज़ करेंगे और अपने महल में ताज़िया रखा करेंगे.

कहते हैं, अगले ही वर्ष उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए उन्होंने अपने महल में एक आशूरख़ाना (मुहर्रम के आयोजन का विशेष स्थान) बनवाया.

राजा साहब का पूरा परिवार मुहर्रम की रस्मों में हिस्सा लेता था — सभी सदस्य हरे वस्त्र धारण करते थे, फातेहा पढ़ते थे और सात मोहर्रम की रात को महल से एक भव्य जुलूस निकाला जाता था.

इस दौरान गरीबों में नियाज़, मिठाइयाँ, शरबत और दूध वितरित किया जाता था. यह परंपरा सिर्फ राजा राव रंभा तक सीमित नहीं रही, बल्कि निंबालकर परिवार में पीढ़ियों तक जारी रही.

राजा राव रंभा का इतिहास भी उतना ही रोचक है जितना उनका मुहर्रम से जुड़ाव. वे नागपुर के शिवाजी भोंसले घराने से संबंध रखते थे, जिनकी पुत्री का विवाह निंबालकर वंश में हुआ था. उनके पूर्वज, रंभाजी बाजीराव निंबालकर, सागनापुर में जन्मे थे और अपनी बुद्धिमत्ता व प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण शीघ्र ही प्रमुख मराठा सरदारों में गिने जाने लगे.

लेकिन राजनीति के दांव-पेंचों में वे शिकार बन गए. कुछ ईर्ष्यालु दरबारियों की चालों के चलते उन्हें दिल्ली भेज दिया गया और मुगल सम्राट आलम शाह के आदेश से लाल किले की जेल में डाल दिया गया. 1929 में के. कृष्णस्वामी मुदिराज द्वारा लिखित पुस्तक पिक्टोरियल हैदराबाद के अनुसार, उस जेल के पास एक "इमामबाड़ा" था, जहां मुहर्रम में रखे जाने वाले ‘अलम’ (ध्वज) मौजूद रहते थे.

जेल की कोठरी में बंद रंभाजी ने जब उन अलमों को देखा, तो एक भावनात्मक क्षण में उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि वे इस कारागार से रिहा होते हैं, तो हर वर्ष इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाएंगे — भले ही वे स्वयं हिंदू ही क्यों न हों.

कहानी में मोड़ तब आया जब अगले ही दिन सम्राट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया. रंभाजी जब घर लौटे तो उन्होंने वादा निभाने के लिए अलम मंगवाए और हर साल मुहर्रम के दौरान अज़ादारी आयोजित करने का संकल्प लिया.

यही नहीं, वे हर साल रोशनी करवाते और गरीबों को भोजन कराते थे. दस्तावेज़ बताते हैं कि मुहर्रम के दस दिनों में निंबालकर परिवार लगभग 1200 रुपये खर्च करता था, जो उस समय में एक बड़ी राशि थी.

आज जब हम मजहबी विविधता और सहअस्तित्व की मिसालें ढूंढ़ते हैं, तो राजा राव रंभा जैसे मराठा सरदारों की कहानियां उस सांझी विरासत की याद दिलाती हैं, जिसमें आस्था मज़हब की सीमाओं को लांघकर इंसानियत की ऊंचाई पर पहुँचती है.

अज़ादारी में भाग लेने वाले मराठा सरदार, न केवल इतिहास की किताबों में एक अनूठा अध्याय जोड़ते हैं, बल्कि यह भी दिखाते हैं कि भारत की संस्कृति कितनी बहुरंगी, उदार और समावेशी रही है.

.jpg)