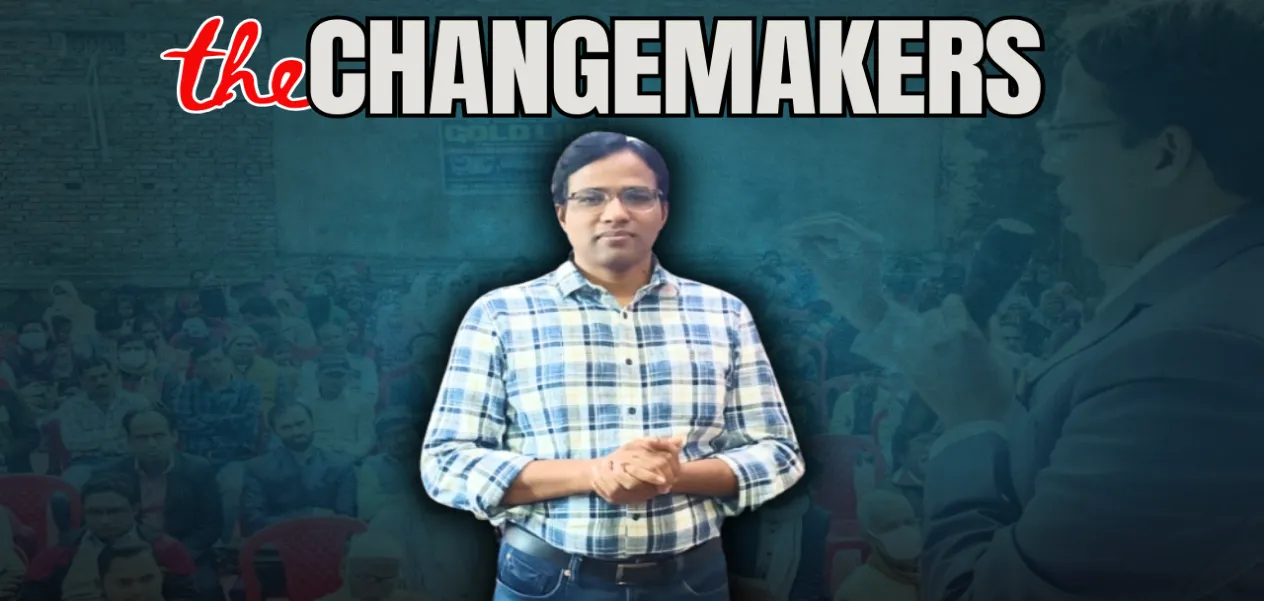

जब डॉ. फैयाज़ अहमद फैज़ी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके सहपाठी उनके साथ खाना खाने से भी कतराते थे—सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक "पिछड़ी" जाति से ताल्लुक रखते थे.इस भेदभाव ने उनके बालमन में कई गहरे सवाल जगा दिए. लेकिन यह चोटें उन्हें तोड़ने के बजाय उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाली मशाल बन गईं—भारत के मुस्लिम समुदाय के सबसे हाशिए पर खड़े पसमांदाओं के लिए न्याय और सम्मान की लड़ाई.

जब डॉ. फैयाज़ अहमद फैज़ी स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके सहपाठी उनके साथ खाना खाने से भी कतराते थे—सिर्फ इसलिए क्योंकि वह एक "पिछड़ी" जाति से ताल्लुक रखते थे.इस भेदभाव ने उनके बालमन में कई गहरे सवाल जगा दिए. लेकिन यह चोटें उन्हें तोड़ने के बजाय उनकी जिंदगी की दिशा तय करने वाली मशाल बन गईं—भारत के मुस्लिम समुदाय के सबसे हाशिए पर खड़े पसमांदाओं के लिए न्याय और सम्मान की लड़ाई.

पसमांदा मुसलमान भारत के मुस्लिम समुदाय का लगभग 85% हिस्सा हैं, लेकिन वे आज भी सामाजिक और आर्थिक रूप से सबसे अधिक वंचित हैं. डॉ. फैज़ी ने उनके संघर्षों को राष्ट्रीय नीति और राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने में अहम भूमिका निभाई है.

बचपन से ही डॉ. फैज़ी ने यह संकल्प लिया कि वह उन लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनकी कोई आवाज़ नहीं है. भले ही उन्होंने एक आयुष (AYUSH) चिकित्सक के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, लेकिन वे सिर्फ शरीर के चिकित्सक नहीं हैं—बल्कि एक समाज-सुधारक, लेखक, अनुवादक और सामाजिक बदलाव के निडर पक्षधर हैं.

उनका मिशन है—उन करोड़ों भारतीय मुसलमानों को ऊपर उठाना जो दोहरे भेदभाव के शिकार हैं—सिर्फ बहुसंख्यक समाज से ही नहीं, बल्कि अपने ही समुदाय के भीतर से भी. सरकारें उनके मुद्दों को लगातार नज़रअंदाज़ करती रही हैं, लेकिन डॉ. फैज़ी ने कभी चुप्पी नहीं ओढ़ी.

उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में एक पसमांदा परिवार में जन्मे डॉ. फैज़ी का सफर ग़रीबी से शुरू हुआ. उनके पिता अनवर अली एक कस्बे के स्कूल में शिक्षक थे, और उनकी शुरुआती पढ़ाई गांव की धूलभरी ज़मीन पर बिछी एक बोरी पर हुई. उनकी मां नादिरा खातून ने अपनी ज़ेवर बेचकर उनकी पढ़ाई का ख़र्च उठाया. मां का यह त्याग, प्रेम और अटूट विश्वास ही उनके जीवन की सबसे बड़ी ताक़त बना. इनके दादा जी स्वतंत्र सेनानी थे जिन्होंने 1942 में बलिया में चितु पाण्डेय के नेतृत्व में संघर्ष किया.

कई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद, डॉ. फैज़ी ने ग़ाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद में स्कूली शिक्षा पूरी की. लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था—हर क़दम पर संघर्ष था, लेकिन मां के सपनों और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी.

.jpg)

आज डॉ. फैज़ी न सिर्फ एक प्रतिष्ठित चिकित्सक हैं, बल्कि पसमांदा अधिकारों की लड़ाई में सबसे मज़बूत आवाज़ों में से एक बन चुके हैं. उनका सामाजिक सक्रियता सिर्फ जातीय सवालों तक सीमित नहीं है—उन्होंने मुस्लिम समुदाय के भीतर लैंगिक न्याय की वकालत भी पूरी मुखरता से की है.

उन्होंने ट्रिपल तलाक़ पर प्रतिबंध का समर्थन किया और इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी क़दम बताया. साथ ही, वे महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को सामाजिक तरक़्क़ी की बुनियाद मानते हैं.

उन्होंने ट्रिपल तलाक़ पर प्रतिबंध का समर्थन किया और इसे मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी क़दम बताया. साथ ही, वे महिलाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को सामाजिक तरक़्क़ी की बुनियाद मानते हैं.

उन्होंने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) का भी समर्थन किया, यह कहते हुए कि सभी नागरिकों के लिए समान क़ानून ही सच्ची समानता की राह है—ख़ासकर उन समुदायों के लिए जो सदियों से हाशिए पर रहे हैं.

साल 2025 में जब वक़्फ़ संशोधन क़ानून पास हुआ, तो डॉ. फैज़ी ने इसे पसमांदाओं के लिए "ऐतिहासिक अवसर" बताया—वक़्फ़ बोर्ड जैसे संस्थानों में प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी पाने का एक मंच, जो अब तक सिर्फ़ उच्चवर्गीय मुसलमानों का गढ़ रहा है.

अपने इन बेबाक विचारों के कारण उन्हें धमकियों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. लेकिन वे कभी डरे नहीं. मां की चिंता के बावजूद, डॉ. फैज़ी मानते हैं कि सच बोलना ही नेतृत्व का सार है. उनके लिए समाज सेवा कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक कर्तव्य है.

एक लेखक के रूप में, डॉ. फैज़ी के विचारोत्तेजक लेख देश के प्रमुख अख़बारों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं. वे सिर्फ़ समस्याओं की पहचान ही नहीं करते, बल्कि उनके व्यावहारिक समाधान भी सुझाते हैं.

इन दिनों वे एक पुस्तक पर काम कर रहे हैं, जिसमें पसमांदा समुदाय के संघर्षों, वर्तमान स्थिति और भविष्य की उम्मीदों को दर्ज किया जा रहा है. उन्हें उम्मीद है कि यह किताब आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगी.

.jpeg)

डॉ. फैयाज़ अहमद फैज़ी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि बदलाव के लिए हमेशा किसी बड़े आंदोलन की ज़रूरत नहीं होती—कई बार वह सिर्फ़ एक व्यक्ति की अन्याय के ख़िलाफ़ असहमति से शुरू होता है. उन्होंने पसमांदा समुदाय को राष्ट्रीय मुख्यधारा से जोड़ा और उन्हें आत्मसम्मान और बराबरी के अधिकार की लड़ाई के लिए सशक्त किया.

उनका जीवन इस सच्चाई को दोहराता है कि असली समाज सेवा वही है, जो सबसे वंचित व्यक्ति को ताक़तवर बनाए और यह सुनिश्चित करे कि समाज का सबसे कमज़ोर नागरिक भी बराबरी से हिस्सेदार हो.

प्रस्तुति अर्सला खान

ALSO READ 'ड्रोन किलर' कैप्टन सारिया अब्बासी : भारत की बेटियों के लिए एक प्रेरणा